「5年生なのに偏差値が思うように上がらない……」と悩むご家庭は少なくありません。中学受験に向けた本格的な学習が始まる5年生は、学習内容が急に難しくなり、成績が伸び悩む“壁”に直面しやすい時期です。

この停滞は誰にでも起こる “普通” の現象なのでしょうか?それとも何らかの原因が潜んでいるのでしょうか?本記事では、5年生特有の伸び悩みの背景を解説しながら、保護者様ができる具体的なサポート方法と、成績を上げるための工夫を紹介します。同じ悩みを抱える保護者様へ、前向きなヒントをお届けします。

偏差値が上がらない原因は?小学5年生ならではの壁

小学5年生になり、偏差値が上がらないと悩む保護者様も多いのではないでしょうか。ここでは、小学5年生で偏差値が上がらなくなる理由について詳しくご紹介します。

学習内容が難化し始める5年生

小学5年生になると、算数では割合や比、理科では抽象的な概念など、学習内容が急激に難化します。これまでの基礎的な学習から一歩進み、思考力や応用力が求められるようになります。そのため、理解が追いつかず、成績が伸び悩むことが多くなるのです。

「思考力」「記述力」「応用力」が問われる

5年生の学習では、単なる暗記やパターン化された解き方では対応できない、「思考力」「記述力」「応用力」が求められます。特に中学受験を目指す場合、複雑な問題に対して自分の考えを文章で表現する力が重要となり、これが成績の伸び悩みの一因となることがあります。

通塾疲れ・モチベーション低下・反抗期との重なり

5年生は、通塾や宿題の増加により疲れがたまりやすく、また反抗期とも重なるため、学習へのモチベーションが低下しがちです。このような心身の変化が、成績の停滞や学習意欲の減退につながることがあります。

塾のクラス分けテストに左右されやすい時期

塾では定期的にクラス分けテストが行われ、成績によってクラスが変動します。5年生はこの影響を受けやすく、テストの結果に一喜一憂し、精神的なプレッシャーを感じることがあります。これが学習への不安や焦りを生み、成績の伸び悩みにつながることもあります。

5年生から通塾をスタートする子どもたちも増えて競争が激しくなる

5年生から中学受験を意識して通塾を始めるお子さまが増えるため、塾内での競争が激化します。新たに加わった生徒たちの中には、短期間で成績を伸ばすお子さまもおり、既存の生徒は相対的に順位が下がることがあります。これが偏差値の停滞や下降の一因となることがあります。

成績が伸びないお子さまに見られる具体的な特徴

ここでは、どのような特徴のあるお子さまが、成績が伸びにくくなるのか詳しくご紹介します。

インプットだけでアウトプットが足りない

成績が伸び悩むお子さまは、教科書やノートを読むなどのインプットに偏りがちで、学んだ内容を実際に使うアウトプットが不足しています。問題演習や他者への説明を通じて知識を活用することで、理解が深まり、記憶の定着が促進されます。アウトプットを意識的に取り入れることが、学力向上の鍵となります。

解き直しや復習の習慣がない

間違えた問題をそのままにしておくと、同じミスを繰り返す原因となります。復習や解き直しを習慣化することで、理解の浅い部分を補強し、学力の定着を図ることができます。特に、間違えた問題を再度解くことで、自分の弱点を明確にし、効果的な学習が可能となります。

間違いの原因分析が不十分

間違えた問題に対して、なぜ間違えたのかを分析せずに終わらせてしまうと、同じ誤りを繰り返す可能性があります。間違いの原因を明確にし、理解を深めることで、次回以降のミスを防ぐことができます。このプロセスを通じて、問題解決能力も向上します。

自分に合っていない学習法を続けている

学習法は個々の性格や理解度に応じて最適化する必要があります。例えば、視覚的に学ぶことが得意なお子さまにとっては、図やイラストを活用した学習が効果的です。自分に合わない学習法を続けると、効率が悪く、成績の伸び悩みに繋がることがあります。

偏差値が伸びるお子さまの家庭がしていること

偏差値が伸びているお子さまは家庭でどのような対策をしているのか、ご紹介します。

親子で一緒に「できない原因」を分析している

偏差値が伸びるお子さまの家庭では、成績が思うように上がらないとき、親子で一緒にその原因を分析する習慣があります。例えば、間違えた問題を一緒に見直し、どこでつまずいたのかを話し合うことで、お子さま自身が自分の弱点を理解し、次にどうすればよいかを考える力が育まれます。

結果より「学習の質」を重視している

成績が伸びるお子さまの家庭では、テストの点数や偏差値といった結果よりも、日々の学習の質を重視しています。例えば、問題を解く過程での思考や、間違えた問題の復習に時間をかけるなど、学習内容の理解を深めることに重点を置いています。

スケジュール管理と生活リズムを整えている

偏差値が伸びるお子さまの家庭では、学習スケジュールの管理と生活リズムの整備が行き届いています。例えば、毎日の学習時間を決め、就寝・起床時間を一定に保つことで、集中力や体調を維持しやすくなります。

お子さまの気持ちに寄り添い、焦らせない

偏差値が伸びるお子さまの家庭では、お子さまの気持ちに寄り添い、無理に焦らせることはありません。例えば、成績が伸び悩んでいるときでも、お子さまの努力や頑張りを認め、励ますことで、お子さまは安心感を持ち、自信を取り戻すことができます。

偏差値が上がらない小学5年生に保護者様ができるサポート

小学5年生で偏差値が伸び悩むお子さまをお持ちの保護者様が、お子さまにどのように関わっていけばよいのか、わかりやすくご紹介します。

成績ではなく「取り組み方」に目を向ける声かけ

偏差値の上下に一喜一憂するのではなく、日々の学習への取り組み姿勢に注目しましょう。「よく集中して取り組んでいたね」「難しい問題に挑戦して偉いね」といった声かけは、お子さまの努力を認め、自信を育てます。結果よりもプロセスを評価することで、学習への前向きな姿勢が養われます。

勉強の管理役から“伴走者”へのシフト

保護者様が学習の管理者として指示を出すのではなく、お子さまの学びを共に支える“伴走者”となることが重要です。例えば、学習計画を一緒に立てたり、解けなかった問題を一緒に考えたりすることで、お子さまは安心感を持って学習に取り組めるでしょう。

メンタルのサポートと自信を持たせる工夫

成績が伸び悩む時期は、お子さまが自信を失いやすくなります。そんな時こそ、保護者様の励ましや共感が大切です。「頑張っているね」「少しずつ成長しているよ」といった言葉が、お子さまの心を支えます。また、一つの問題を「できた!」という成功体験を積ませることで、自信を取り戻す手助けとなります。

偏差値が上がらない小学5年生が今からできる学習改善のポイントと実践例

偏差値が伸び悩んだ際に、どのようなポイントを改善することで効果が出るのか、具体的にご紹介します。

間違いノート・解き直しルーティンのすすめ

成績向上には、間違えた問題を記録し、原因を分析する「間違いノート」の活用が効果的です。

➢実践例

間違えた問題の選択肢や理由、正しい答えを記入し、なぜ間違えたのかを振り返ることで、同じミスを防げます。このような解き直しの習慣を日々の学習に取り入れることで、理解が深まり、成績の向上につながります。

個別指導塾の検討

集団授業で理解が難しい場合、個別指導塾の利用を検討すると良いでしょう。個別指導塾では、講師が生徒一人ひとりの理解度や性格に合わせて指導を行います。

➢実践例

苦手な科目や単元に焦点を当てた指導や、質問しやすい環境が整っており、学習効果が高まります。

家庭学習×塾学習のバランスの再確認

塾での学習だけでなく、家庭での学習も重要です。家庭学習では、塾で学んだ内容の復習や、自主的な学習計画の実行が求められます。

➢実践例

毎日の学習時間を決め、計画的に学習を進めることで、学習習慣をつけることができます。家庭と塾の学習バランスを見直し、効果的な学習環境を整えましょう。

まとめ

偏差値の変動に一喜一憂するのではなく、お子さまの「学ぶ力」を育てることが大切です。焦らず丁寧に、日々の努力や成長を見守り、お子さまの可能性を信じてサポートしましょう。

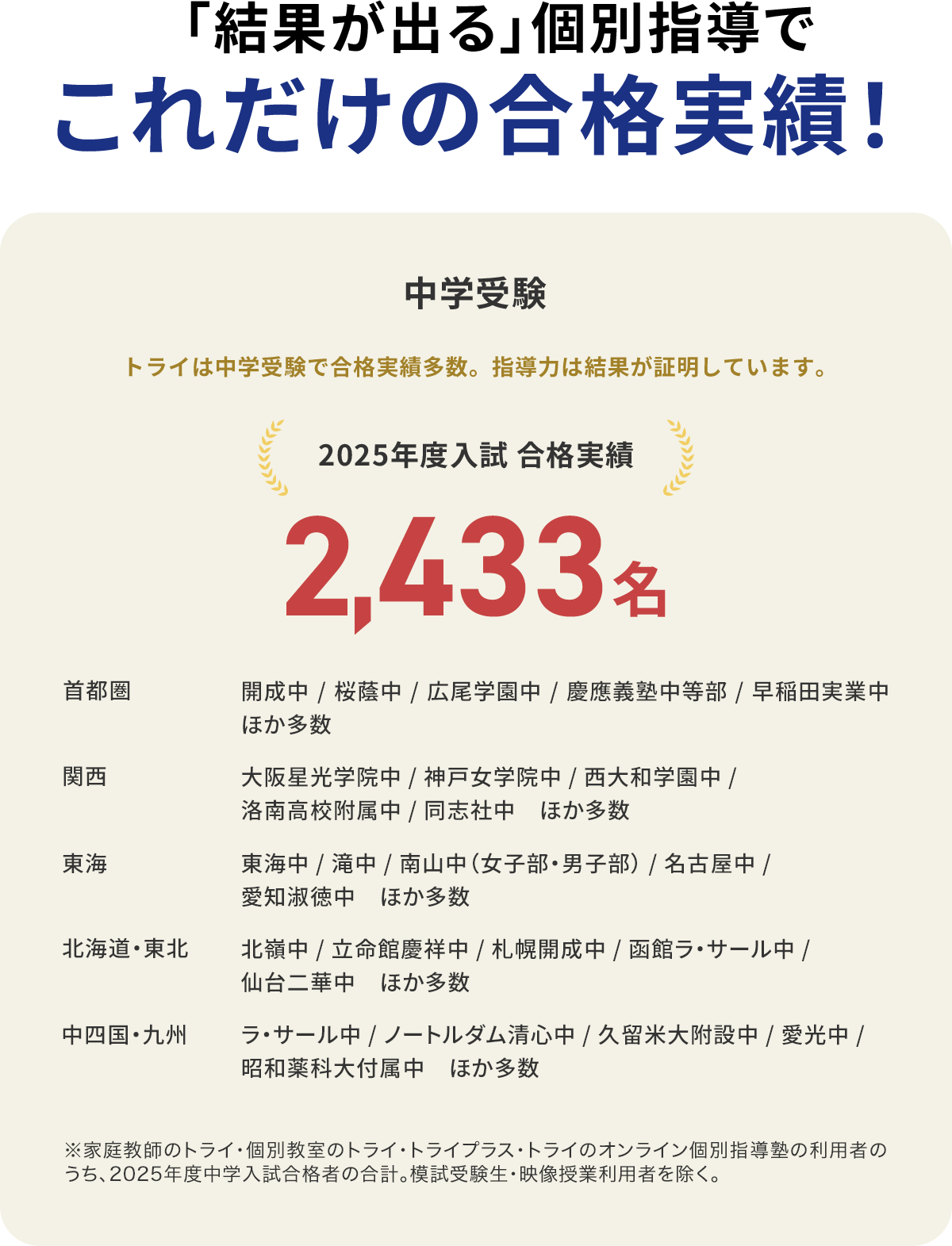

家庭でのサポートに加えて学習サポートをより専門的に行いたい場合は、トライの個別指導もご検討ください。トライの授業は完全マンツーマンの指導で、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成し、学習習慣の定着や苦手科目の克服を支援しています。また、講師との相性を重視し、万が一合わない場合は無料で交代が可能です。

柔軟なスケジュールや自習スペースの利用など、学習環境も整っており、安心して学習に取り組むことができます。まだお子さまは小学5年生です。これからの成長を信じ、適切なサポートを行うことで、受験期までに着実に学力を伸ばしていくことができるでしょう。