大正12年に創設された安田学園は、「自ら考え学び、創造的学力と人間力を身につけ、グローバル社会に貢献する」ことをコンセプトに掲げる共学の中高一貫校(2014年度より共学化)です。高校で外部募集もありますが、高校からの入学者は完全別クラスとなります。

安田学園は、総武線・都営地下鉄大江戸線の両国駅から徒歩数分圏内の、緑と文化施設に囲まれた下町情緒を残す立地にあります。今回は、安田学園がどのような学校で、偏差値や合格対策についてどのような準備が必要なのかを詳しくご紹介します。

安田学園の基本情報

学校完結型の学習環境で、進学力を伸ばす

安田学園では、「自分の発想をグローバル社会に活かせる創造的学力を育て、難関大学進学と社会貢献により、自己実現できる人材を世に送り出す」ことを目標に掲げています。そのためのベースとなるのが「自ら考え学ぶ授業」です。安田学園の授業では「教わる時間」よりも「考える時間」を重視しており、教科を問わず、「根拠を追究」して「なぜ」を考えることを習慣化することにより、将来の最難関大学入試に必要な思考力と表現力を自然と養っていきます。

学ぶ楽しさをつかんで自分に合った学習法を確立する「学び力伸長システム」

安田学園の中高を通した1年生から5年生2学期では、「学び力伸長システム」によって、自ら考え学ぶ力を伸ばしていきます。1年生から2年生までを「学び力Ⅰ期」として生活習慣や学習習慣の確立を図り、3年生から5年生2学期までを「学び力Ⅱ期」として自ら学ぶ力や探究的思考力を育てていきます。

また、定期試験前の一週間の「独習ウィーク」や学期末後の「独習デー」、年に2回実施される到達度テスト、朝に行われる15分間のチェックテストや放課後補習、中学集大成テスト、夏期講習や冬期講習など、自ら学習に取り組むためのカリキュラムが豊富に用意されています。

思考力、表現力、想像力を生み出す「探究」の授業

安田学園では“根拠”と“論理”の意識を高めるために、「探究」の授業が行われます。これは個人やグループで気づいた疑問を、観察→疑問→仮説→検証→考察などの方法によって、根拠をもって論理的に探究することを学ぶものです。こうした研究を議論や発表を経て行うことが、自ら考えて学ぶ行動そのものであり、コミュニケーション力の育成や多角的に考えるきっかけにもつながります。探究を通じて育んだ思考力が、最難関大学を突破する力や、社会に羽ばたいた時にも活かせる能力として活用されていきます。

英語でグローバルコミュニケーション力を育成

安田学園では基本的な英語学習を取得できるよう、学習習慣の形成から丁寧に指導するとともに、Writing(書く)、Reading(読む)、Listening(聞く)、Speaking(話す<やり取り・発表>)の4技能5領域をバランスよく取り入れた授業が展開されています。英語力の習熟度の目安として、学年ごとに英検®取得級の目標を立てることで、英語の勉強を日々継続して積極的に行えるようなサポート体制がとられています。

また、全員参加のスピーチコンテストや、全100問の英単語コンテスト、ネイティブ講師と一緒にさまざまな英語プログラムに参加するTOKYO GLOBAL GATEWAY研修の他、海外留学・修学旅行によって生徒全員が6年間で2回は海外体験ができるようにもなっています。さらに、2年生から5年生の希望者を対象に中国語、韓国語、フランス語から選択できる第二外国語講座があり、外国人との円滑なコミュニケーションや異文化理解、自己成長を育んでいきます。

安田学園の偏差値と難易度はどれくらい?

偏差値は63~66で近年人気が右肩上がり

首都圏模試センターによると安田学園の偏差値は男女ともに63~66で、東京23区内で一定の人気と実績を誇る私立中学のひとつであると言えるでしょう。教育環境や進学実績、部活動、学校行事など多方面にわたって魅力的な特徴を持つ学校で、生徒の個性を尊重して将来の目標に向かって成長できる環境が整っていることから、近年人気となっています。合格実倍率は、入試初日の2月1日の2.5倍にはじまり、日程が進むごとに倍率が上がっており、第4回目入試では8.4倍までのぼります。

安田学園の大学合格実績

安田学園の進学実績は非常に優秀で、多くの生徒が難関大学へ進学しています。主な進学先としては、東京大学や京都大学、一橋大学などの国立大学をはじめ、早稲田大学や慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学などのいわゆる難関私立大学が挙げられます。東京大学においては複数名の合格者を輩出しており、また医学部への進学も珍しいことではなく、安田学園の教育の質の高さを証明していると言えるでしょう。ここ10年で、国公立大学や早慶上理の合格者数がおよそ7倍という実績を持つ躍進校としても注目されています。

安田学園の入試情報

算数は基本的な問題を中心に記述問題も出題される

安田学園の算数の入試問題は、50分で100点満点です。出題構成は大問数が4題で、四則計算や図形、旅人算、濃度などの基本的な問題を中心に、表やグラフの読み取りなどの思考力を試す問題が出題されることもあります。また、途中式や考え方を書かせる記述問題も出題されるので、対策しておきましょう。具体的には大問1が計算と応用小問集合題で、大問2以降が応用問題です。応用問題は図形のボリュームが多く、また、数の性質や割合と比、速さを問う問題も頻出です。

国語は長めの記述問題がある

安田学園の国語の入試問題は、50分で100点満点です。出題構成は3題で、説明文と小説、漢字の読み書きなどが出されます。解答形式は記号を選択したり書き抜いたり、記述が求められる問題もあります。記述は3問程度ですが、70字や85字など長めのものが出されることもあるので注意が必要でしょう。

読解は説明文、小説から1題ずつ出されます。説明文は内容の読み取り、小説は登場人物の心情の理解といった典型的な問題が出題されます。知識問題は漢字が10問ほど出されるほか、読解問題の中で語句の意味などが問われることもあります。文章は長めですが、設問数は多くないので焦らずに解ききることが大切です。

理科は記述問題が多いため時間配分に注意する

安田学園の理科の入試問題は、30分で50点満点です。大問数は3題で、植物や気体の性質、光などの問題が出されます。解答形式は記号を選択するものや用語を記入するもの、また、思考力が問われる短文記述などがあります。どの分野からもバランスよく出題されており、記述問題が多いため、時間配分に気を配る必要があるでしょう。

社会は各分野で記述問題が出題される

安田学園の社会の入試問題は、30分で50点満点です。大問数は3題で、各地域の特色、古代から現代、三権の仕組みなど、各分野から1題ずつ出題されます。解答形式は記号を選択するものや用語を記入するもの、自分の考えを簡潔に表現する記述などがあります。どの分野でも1問程度、2~3行ほどの記述問題が出されているので自分の言葉で表現することが大切です。

安田学園に合格するために必要な対策

算数は基礎を固めてさまざまなパターンの問題にチャレンジ

安田学園の算数の入試問題は幅広い分野から出題されるため、苦手分野を作らないように日々の勉強に取り組みましょう。どの分野でも基礎をバランスよくしっかり固めた上で多くの類題に取り組み、さまざまなパターンの出題形式に慣れておくことが大切です。基礎的な問題が多いからこそ、失点しないようにしっかりと得点をつかみにいきましょう。

国語は早い段階から読書習慣をつけ長文読解に慣れておく

安田学園の国語の入試問題では指示語や接続語に注意して、文章の展開を理解するように意識しながら読解問題に数多く取り組むと良いでしょう。問題を解く際にわからない漢字や言葉の意味を同時に調べていけると、知識問題の対策にもつながります。過去の試験の傾向をみると読解力や精読力が重視されているので、日頃から読書を通じて養っておくことも大切です。幅広いジャンルの文章に触れて、読解問題に対する理解を深めておきましょう。

理科は各分野をバランスよく学習しておく

安田学園の理科の入試問題では、考えさせる問題もありますが、基本事項の理解を問うものが大半です。「物質」では実験の過程を理解しているかを問う問題が出されたり、「エネルギー」では計算問題が見られたりもするため、練習しておくと良いでしょう。また、環境問題に関する問題もよく出されるので基本的なことを押さえておきましょう。

対策としては、苦手分野を作らないようにバランスよく学習することが大切です。日ごろの学習計画で全分野を均等にカバーし、苦手なところは時間をとって確実に得点が取れるようにしておきましょう。

社会は毎日のニュースを見て知識を深めておく

安田学園の社会の入試問題は、偏りのない知識と理解が求められる問題が出題されるため、基本事項をしっかりと身につけておくことが大切です。また、政治では話題となっている時事問題が出されるため、政治や経済、国際関係などのニュースは日ごろから関心を持って見ておきましょう。歴史、地理、公民の3分野を自ら調べ、言葉の引き出しを増やし、さまざまな問題に対して対応できるように準備しておくことが大切です。

まとめ

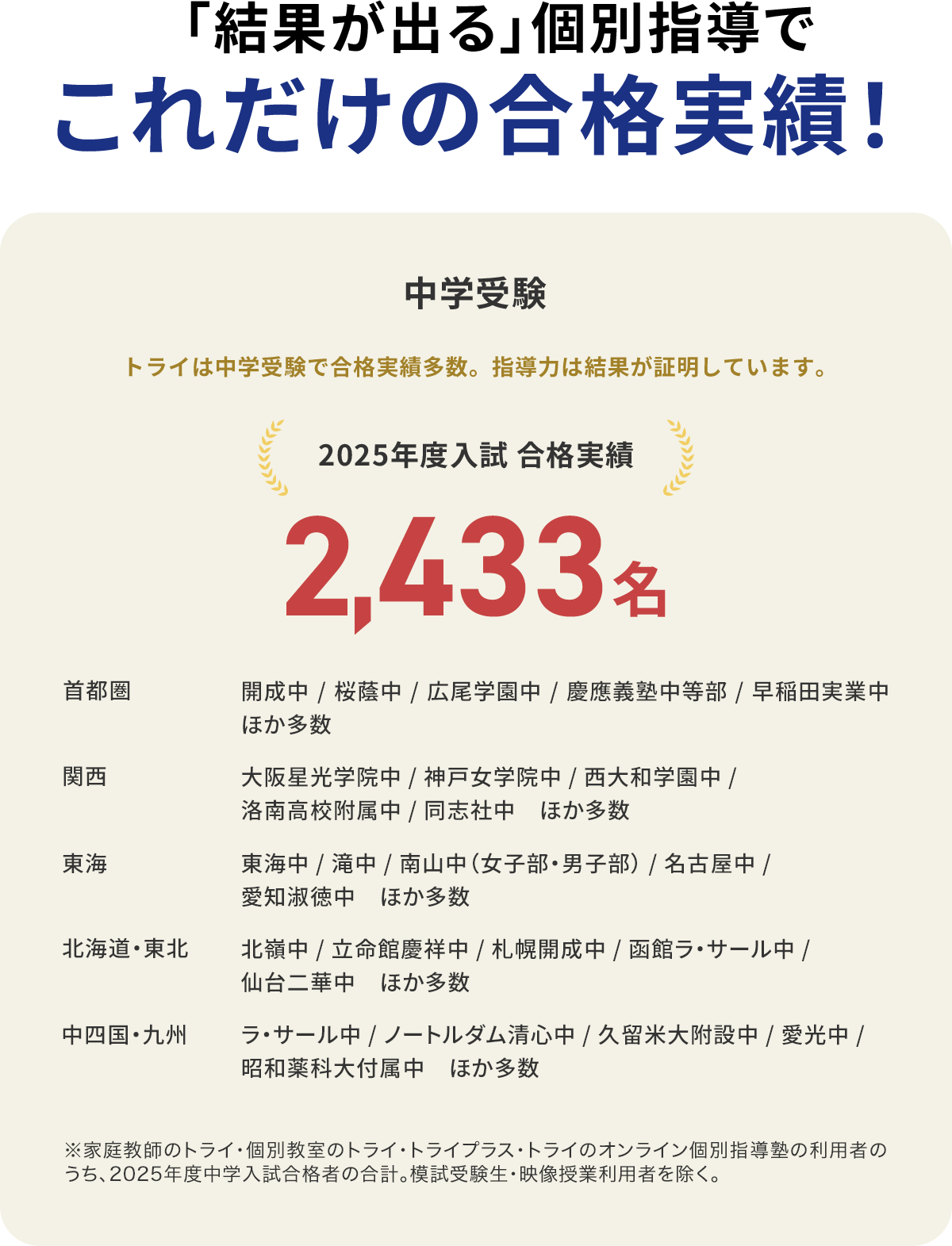

安田学園の特徴と現在の偏差値、勉強の対策法などについてご紹介しました。安田学園への合格を目指しているなかでお子さまの成績が伸び悩んでいる場合、問題は勉強方法にあるかもしれません。受験勉強はやり方さえコツをつかめれば成績を一気に上げることができ、合格ラインに到達させることも可能です。お子さまの勉強方法に不安を感じている場合は、個別指導という選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。お子さま一人ひとりに合った勉強法で苦手分野を克服し、合格への切符をつかんでください。