お子さまが通塾されている場合、小学4年生での「クラス落ち」は、保護者様にとって非常にショックな出来事かもしれません。中学受験向けの多くの集団塾では、定期的にテストによるクラス分けが行われており、順位や成績によってクラスが上がったり下がったりするのは珍しいことではありません。

とはいえ、いざ我が子がクラスを下げることになれば、「このままでは志望校に届かないのではないか」と不安を抱くのは当然のことです。

しかし、冷静に考えてみてください。小学4年生は、心身ともに大きく成長する過渡期であり、学習面でも大きな転換点を迎える時期です。この時期のクラス落ちは、必ずしもネガティブなサインばかりではありません。むしろ、お子さまの学習状況を見直す良い機会と捉えることができます。

大切なのは、この状況をどのように捉え、お子さまと共に乗り越えていくかです。焦りや不安からお子さまを問い詰めるのではなく、お子さまの気持ちに寄り添い、具体的な対策を講じることで、今後の学習に良い影響を与えることができるでしょう。ぜひ参考にしてください。

小学4年生の「クラス落ち」は珍しくない

小学4年生でのクラス落ちは、決して珍しいことではありません。むしろ、多くの生徒が経験しうる、この時期特有の現象と言えます。

学習内容が急に難しくなる

小学4年生になると、学習内容がそれまでと比べて格段に難しくなります。特に算数では、それまでの足し算・引き算・掛け算・割り算といった具体的な計算から、分数、小数、図形の面積、割合など、より抽象的な概念を扱うようになります。国語でも、長文読解の比重が増え、物語の心情や論説文の要点を読み取る力が求められるようになります。

これらの内容は、単に知識を暗記するだけでは対応できず、思考力や応用力が必要となるため、つまずく生徒が増える傾向にあります。学習の進度も速くなるため、一度遅れを取り始めると、なかなか追いつくのが難しいと感じるお子さまもいるでしょう。

「波があって当然」の時期

小学4年生は、精神的にも身体的にも成長の個人差が大きい時期です。ある時期はぐんと伸びたかと思えば、別の時期には停滞したり、一時的に成績が下がったりすることもよくあります。

これは、脳の発達段階や、興味の対象が変化したりすることによるもので、「波があって当然」と捉えるべきです。特に、受験勉強という長期戦においては、常に右肩上がりに成績が伸び続けることは稀です。一時的な成績の停滞や後退は、今後の飛躍のための準備期間であると前向きに捉えることが大切です。

一時的な成績低下が長期的な結果に直結するわけではない

現時点でのクラス落ちは、中学受験の最終的な結果に直結するものではありません。小学4年生という早い段階で自分の弱点や課題に気づき、それに向き合う経験は、お子さまにとって貴重な財産となります。

むしろ、この段階で困難に直面し、それを乗り越える経験をすることで、お子さまは精神的にタフになり、自ら課題を解決する力をつけていくことができます。重要なのは、この一時的な成績低下をどう活かすかという視点です。

小学4年生ならではのクラス落ち理由

小学4年生のクラス落ちには、この学年特有の要因が深く関わっています。小学4年生ならではの理由について、具体的にご紹介します。

抽象的思考の発達がまだ途中、文章題や図形でつまずきやすい

小学4年生は、具体的な事柄から抽象的な概念へと思考を広げていく過渡期にあります。算数の文章題や図形の問題、国語の心情理解など、目に見えない事柄や複雑な関係性を理解するには、ある程度の抽象的思考力が必要です。

しかし、この時期はまだその能力が十分に発達していないお子さまも多く、これがつまずきの原因となることがあります。例えば、算数の文章題で「〇〇は△△の2倍より5少ない」といった抽象的な表現を読み解くのに苦労したり、図形を頭の中で回転させたり展開したりするイメージが掴みにくかったりするケースが見られます。

学習習慣の差が出始めるタイミング

小学校低学年のうちは、宿題をきちんと取り組んでいればある程度の成績を維持できましたが、小学4年生からは、予習・復習の質や量、集中力、計画性といった学習習慣の差が顕著に現れ始めます。塾の宿題の量が増え、内容も難しくなる中で、これまでのように「言われたからやる」だけでは対応しきれなくなり、主体的に学習に取り組む力が求められます。この学習習慣の差が、そのままクラスの差に繋がることも少なくありません。

塾以外の習い事との両立に悩む時期

小学4年生は、習い事を複数掛け持ちしているお子さまも多い時期です。サッカー、ピアノ、スイミング、プログラミングなど、様々な習い事に時間を割く中で、塾の学習時間が圧迫されたり、疲労から集中力が低下したりすることがあります。

中学受験と習い事の両立は、時間管理能力や体力が必要となるため、お子さまにとって大きな負担になるかもしれません。保護者様も、お子さまの興味や得意なことを伸ばしてあげたいという気持ちと、受験勉強とのバランスで悩む時期でもあるでしょう。

精神的な未熟さ

小学4年生は、まだ精神的に幼さが残る時期でもあります。プレッシャーに弱かったり、失敗を必要以上に恐れたり、感情のコントロールが難しかったりします。

クラス落ちという経験が、お子さまにとって大きなショックとなり、自信を失い、学習意欲を低下させてしまうかもしれません。また、友人関係の変化や、思春期特有の繊細さも、学習への集中力に影響を与えることがあるかもしれません。

友人関係の変化による集中力低下

この時期は、お子さまたちの人間関係も複雑になってきます。新しい友だちができたり、グループが変わったりと、友人関係の変化が学習への集中力に影響を与えることもあります。友だちとの遊びに夢中になったり、些細なことで悩んだりすることで、家庭学習がおろそかになるケースも考えられます。

クラス落ちで保護者様がやってはいけない対応

お子さまのクラス落ちに際して、保護者様が感情的になってしまうのは自然なことかもしれません。しかし、以下のような対応は、お子さまの自尊心を傷つけ、学習意欲をさらに低下させてしまう可能性があるので注意が必要です。

「なんで落ちたの?」と詰問する

お子さまがクラス落ちをした際、「どうして落ちたの?」「なんでこんな点数なの?」と感情的に問い詰めるのは最も避けるべきです。お子さま自身も、結果が出なかったことに一番戸惑い、残念に思っているはずです。問い詰められることで、さらに自分を責めたり、保護者様の期待に応えられないことにプレッシャーを感じたりして、精神的に追い詰められてしまいます。

これでは、学習に向かうエネルギーを奪ってしまうことになりかねません。まずは、お子さまの気持ちに寄り添い、「頑張ったね、何か困っていることはない?」と優しく声をかけることから始めましょう。

他の子と比較する

「〇〇ちゃんは上のクラスなのに」「〇〇くんはもっと頑張っているよ」などと、他のお子さまと比較する言葉も厳禁です。お子さまは保護者様にとって唯一無二の存在であり、個性も能力もそれぞれ異なります。他者と比較されることで、お子さまは自分を否定されたと感じ、劣等感を抱いてしまいます。

自信を失うと、何事にも意欲が湧かなくなり、学習へのモチベーションも低下してしまいます。お子さま自身の成長を認め、昨日の自分と比較して、少しでも成長した点を褒めてあげることが大切です。

保護者様の不安をお子さまにぶつける

保護者様の「このままだと中学受験に失敗するのではないか」「将来が不安だ」といった不安な気持ちを、お子さまに直接ぶつけることも避けるべきです。保護者様の不安は、お子さまにとってはとてつもないプレッシャーとなり、精神的な負担を与えます。

「ママ(パパ)のために頑張らなきゃ」と、自分のためではなく保護者様のために勉強するようになってしまうと、本来の学ぶ楽しさを見失ってしまいます。保護者様が不安を感じるのは当然ですが、その感情はお子さまには見せず、お子さまの前では常に落ち着いて、前向きな姿勢を見せることが重要です。保護者様が穏やかに構えることで、お子さまも安心して学習に取り組むことができるようになります。

お子さまの心の成長と家庭の役割

小学4年生のクラス落ちを乗り越えるためには、お子さまの心の成長を支え、家庭が安心して過ごせる場であることが不可欠です。

自己肯定感・学ぶ意欲を守る声かけ

お子さまがクラス落ちを経験した時、最も大切なのは、お子さまの自己肯定感と学ぶ意欲を守ることです。成績が下がったことや、期待に応えられなかったことに対して、お子さまは自信をなくし、自分を責めてしまうかもしれません。

そんな時こそ、「よく頑張ったね」「諦めない気持ちが大切だよ」「次があるよ」といった前向きな言葉をかけ、お子さまの努力を認め、応援する姿勢を示すことが重要です。結果だけでなく、日々の努力や、目標に向かって取り組む姿勢そのものを褒めてあげましょう。「大丈夫、お母さん(お父さん)はあなたの味方だよ」というメッセージを伝え続けることで、お子さまは安心して次へと進むことができます。

小学4年生は「学力」よりも「学び方」を育てる時期

小学4年生は、まだ学力そのものよりも、学び方の土台を築く時期です。この時期に身につけたい「学び方」とは、具体的には、計画的に学習を進める力、苦手な単元に粘り強く取り組む力、わからないことをそのままにせず質問する力、自分の間違いから学ぶ力などです。

クラス落ちを経験した今だからこそ、お子さまと一緒に学習計画を立てたり、苦手な問題をどう克服していくか話し合ったりする良い機会です。完璧な結果を求めるよりも、プロセスを重視し、お子さまが自ら学びを深める喜びを感じられるようにサポートすることが、この時期の保護者様の最も重要な役割です。

保護者様が穏やかに構えることの心理的効果

お子さまは、保護者様の感情に非常に敏感です。保護者様がクラス落ちに対して過度に動揺したり、焦りや不安を見せたりすると、お子さまもその感情を察知し、さらにプレッシャーを感じてしまいます。

逆に、保護者様が穏やかに構え、「今回の経験を次に活かせばいいんだよ」「長い目で見て、これはきっと良い経験になるよ」という姿勢でいると、お子さまも安心して前向きな気持ちになれます。保護者様の心の安定は、お子さまの心の安定に直結します。ご家庭が安心できる居場所であること、保護者様が無条件に自分を愛し、応援してくれていると感じられることが、お子さまが困難を乗り越える上での最大の支えとなるのです。

小4の今だからこそできる“立て直し”のチャンス

小学4年生でのクラス落ちは、一見するとネガティブな出来事ですが、実はこの時期だからこそできる「立て直し」の絶好のチャンスでもあります。

失敗→立ち直る経験が重要な成長要素になる

人生において、失敗を経験し、そこから立ち直る力は、学力以上に大切なものです。小学4年生という早い段階でクラス落ちという「失敗」を経験し、それを乗り越えようと努力することは、お子さまにとってかけがえのない成長の糧となります。

「失敗しても大丈夫」「やり直せる」という経験は、自己肯定感を育み、困難に立ち向かう回復力を高めます。この経験を通じて、お子さまは精神的に一回りも二回りもたくましくなることでしょう。保護者様は、この「立ち直るプロセス」を温かく見守り、サポートすることが求められます。

苦手の可視化と基礎固め

クラス落ちの原因を冷静に分析することで、お子さまの苦手分野を明確に可視化することができます。特に小学4年生の学習内容は、その後の高学年での学習の土台となる重要な部分です。

算数であれば、分数や小数、割合などの基本的な概念理解が不十分だったり、国語であれば、語彙力不足や読解力の基礎が定着していなかったりする可能性があります。

この時期に苦手分野を放置してしまうと、後々取り返しがつかなくなる可能性もあるため、徹底的に基礎固めをすることが肝心です。塾の講師に相談し、どの単元が特に苦手なのかを把握し、そこを重点的に復習することで、今後の学習をスムーズに進めることができます。

学習習慣を整えるきっかけにする

クラス落ちをきっかけに、お子さまの学習習慣を見直す良い機会です。これまでの学習方法に問題がなかったか、集中して取り組める環境が整っているか、無理なく継続できる学習計画になっているかなどを、お子さまと一緒に考えてみましょう。

例えば、毎日決まった時間に学習する習慣をつける、宿題を終えるまでは好きなことをしない、短時間でも毎日机に向かう、といった具体的なルールを決めるのも効果的です。

また、学習の合間に適度な休憩を取る、就寝時間を守るなど、生活リズムを整えることも、集中力や学習効率の向上に繋がります。

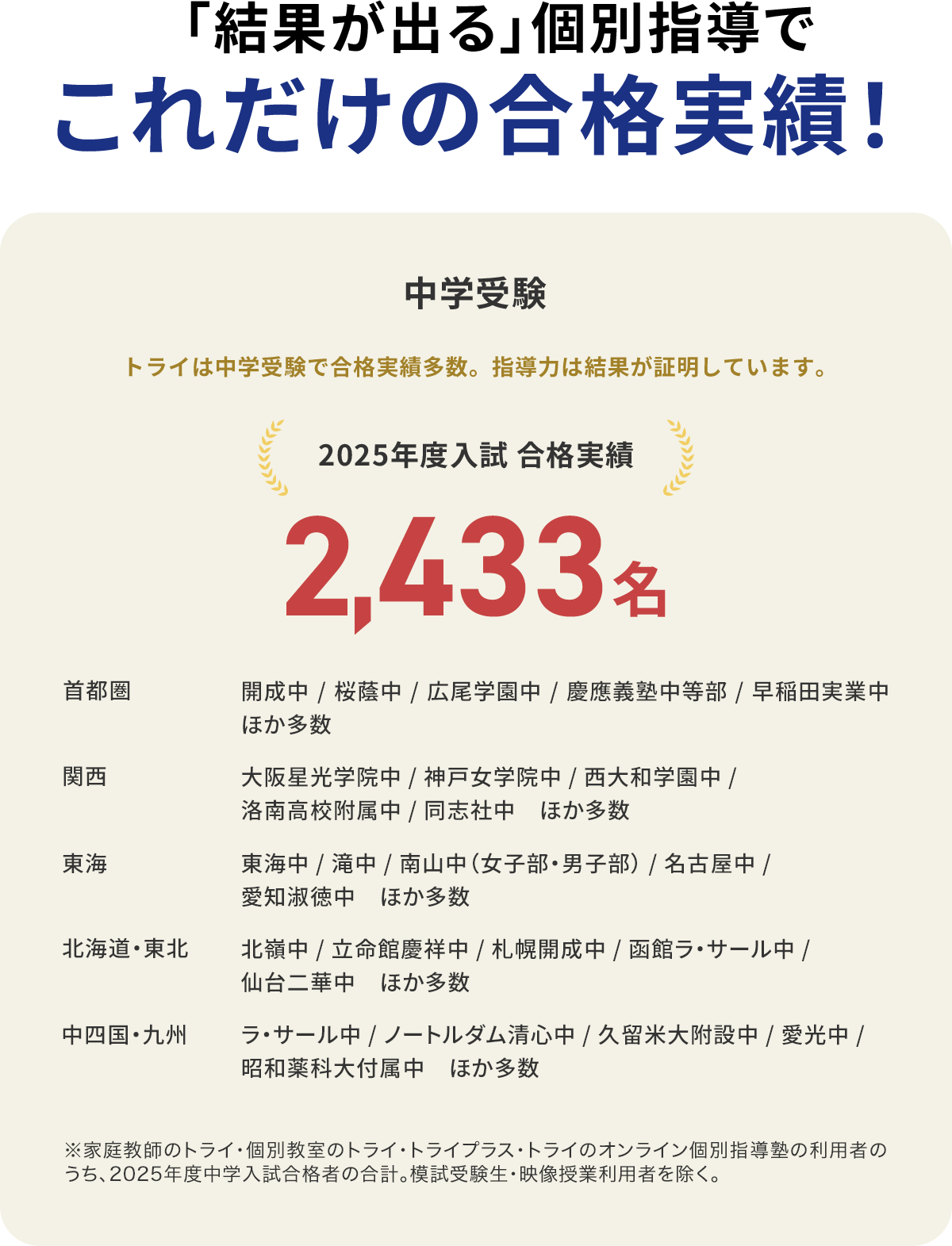

個別指導の活用も検討

集団塾のクラス授業では、どうしても個々の苦手分野に合わせたきめ細やかな指導が難しい場合があります。もし、特定の苦手分野が明確である場合や、お子さまが質問しにくい性格である場合は、個別指導の活用も有効な選択肢です。

個別指導であれば、お子さまの理解度や進度に合わせて、一人ひとりに最適な学習プランを立ててもらうことができます。つまずきの原因を丁寧に掘り下げ、わからないところをじっくりと教えてもらうことで、自信を取り戻し、効率的に学力を向上させることが期待できます。集団塾と併用することで、苦手克服と得意分野の強化を両立させることも可能です。

まとめ

小学4年生でのクラス落ちは、保護者様にとっては大きなご心配の種となることでしょう。しかし、この時期は学習内容が高度になり、お子さまの精神的な成長も著しい過渡期であるため、一時的な成績の変動は決して珍しいことではありません。

この経験をネガティブに捉えるのではなく、お子さまの苦手分野を把握し、学習習慣を見直す絶好のチャンスと捉えることが大切です。保護者様がお子さまの気持ちに寄り添い、過度なプレッシャーを与えず、安心して学習に取り組める環境を整えることが何よりも重要です。

もし、ご家庭での学習に限界を感じたり、お子さまのモチベーション維持に悩んだりするようでしたら、トライの個別指導がお力になれるかもしれません。トライは、お子さま一人ひとりの学習状況や性格に合わせたオーダーメイドの指導で、苦手克服から中学受験対策まで、きめ細やかにサポートします。まずは、無料の学習相談から始めてみてはいかがでしょうか。この経験を乗り越え、お子さまが大きく成長されることを応援しています。