小学4年生になり、いよいよ中学受験に向けて塾に通い始めたものの、なかなか偏差値が上がらずに不安を感じている保護者様もいるのではないでしょうか。「周りの子は成績が伸びているのに、うちの子だけ……」と焦りを感じるかもしれません。

小学4年生という時期は、中学受験の準備期間として非常に重要な一方で、学力の伸びが目に見えにくい特性も持っています。この時期の「伸び悩み」は決して珍しいことではなく、むしろ多くの受験生が経験するものです。

この記事では、小学4年生の発達段階や学習状況の特性を踏まえ、なぜ偏差値が上がりにくいのか、そしてどのように対処すれば良いのかを具体的に解説していきます。

小学4年生の特徴と発達段階を理解しよう

小学4年生は、心身ともに大きく成長する時期であり、学習面においてもいくつかの特徴が見られます。これらの特徴を理解することは、お子さまの学習をサポートする上で非常に重要です。

抽象的思考がまだ育ちきっていない

小学4年生は、具体物を操作したり、目に見える事柄を理解したりすることは得意ですが、抽象的な概念や思考はまだ十分に育ちきっていません。これは、発達段階として自然なことであり、急な成長を促すことは難しいとされています。

そのため、複雑な内容を一度に理解させるのではなく、具体例を交えながら、少しずつ段階的に教えていく工夫が必要です。

学習体力・集中力は発展途上

中学受験の学習は、長時間にわたる学習体力と集中力が必要です。しかし、小学4年生の学習体力や集中力はまだ発展途上です。長時間机に向かって勉強し続けることは難しく、途中で飽きたり、集中力が途切れたりすることがよくあります。

無理に長時間学習を課すのではなく、短い時間で集中して取り組めるように、休憩を挟んだり、学習内容を細分化したりするなどの配慮が求められます。

「できる・できない」が感情と直結する時期

この時期のお子さまは、「できる・できない」という結果が、そのまま自分の感情と直結しやすい傾向にあります。テストの点が悪かったり、問題が解けなかったりすると、「自分はできない子だ」と落ち込んだり、自信をなくしたりしがちです。

反対に、小さな成功体験でも大きな喜びを感じ、次へのモチベーションにつなげることができます。保護者様は、結果だけでなく、努力の過程を認め、できたことを具体的に褒めることで、お子さまの自己肯定感を育むことが大切です。

成績の変動が激しいのは自然なこと

小学4年生の成績は、変動が激しいのが一般的です。これは、学習内容の定着度がまだ不安定なことや、前述の集中力のムラ、あるいは単にその日の体調などが影響するためです。

一度のテスト結果で一喜一憂するのではなく、長期的な視点でお子さまの成長を見守ることが重要です。一時的な成績の低迷に過度に反応せず、何が原因で点数が伸びなかったのかを冷静に分析し、次に活かす姿勢が求められます。

なぜ小4では偏差値が上がりにくいのか?

小学4年生が中学受験において偏差値が上がりにくいと感じるのには、いくつかの明確な理由があります。これは、この時期の学習内容や塾のカリキュラム、そして受験生全体の状況に起因しています。

中学受験塾のカリキュラムが「基礎」から「応用」への助走段階

中学受験塾の小学4年生のカリキュラムは、本格的な「応用」問題に入る前の「基礎」固め、あるいは「基礎」から「応用」への助走段階に位置しています。この時期は、多岐にわたる単元の導入や、基本的な解法の習得が中心となります。

そのため、一つひとつの単元を深く掘り下げて応用力を試す機会が少なく、総合的な学力としての偏差値に直結しにくい側面があります。多くの塾では、5年生以降で応用問題に取り組むことが増え、そこで初めて学力が飛躍的に伸びるケースがよく見られます。

計算力や語彙力など、土台の力が問われる期間

小学4年生の学習は、計算力、漢字力、語彙力、基本的な読解力といった、中学受験の土台となる力が問われる期間です。これらの基礎的な力は、目に見えて偏差値を大きく押し上げるというよりは、今後の学習をスムーズに進めるための基盤を築くものです。

基礎力が不十分だと、5年生以降の複雑な問題に取り組む際に理解が追いつかず、伸び悩みの原因となることがあります。この時期に地道に基礎力を積み上げることが、将来的な偏差値アップにつながります。

学力よりも「塾慣れ」や「テスト慣れ」の差が出やすい

この時期のテストでは、純粋な学力だけでなく、「塾慣れ」や「テスト慣れ」の差が出やすい傾向にあります。塾の授業形式や宿題の進め方、テストの形式や時間配分など、塾特有の環境に慣れているかどうかで、解答のスピードや正確性が大きく変わることがあります。また、テストを受けること自体に慣れていないお子さまは、緊張や焦りから本来の力を発揮できないこともあります。これらの「慣れ」は経験によって培われるものであり、焦らずに塾やテストの環境に順応していくことが大切です。

偏差値の母集団がまだ安定していない

小学4年生の偏差値は、母集団(テストを受けているお子さまの集団)がまだ安定していないため、変動しやすいという特徴があります。この時期は、中学受験を検討し始めるお子さまが増える一方で、まだ本格的に受験勉強に取り組んでいないお子さまも多く含まれます。

そのため、特定のテストを受けたお子さまの層によって、平均点や偏差値が大きく変動することがあります。高学年になるにつれて、受験を強く意識するお子さまの割合が増え、母集団がより受験生の実態を反映するようになるため、偏差値も安定してくると言えます。

実はよくある!小4で伸び悩む子の共通点

小学4年生で伸び悩むお子さまには、いくつかの共通した傾向が見られます。これらの共通点を把握し、早期に対処することで、今後の学習をスムーズに進めることができます。

家庭学習の習慣が定着していない

中学受験において、塾の授業だけでなく家庭学習の習慣が定着しているかは非常に重要です。小4で伸び悩むお子さまの多くは、塾の宿題に取り組むだけで手一杯になったり、自主的な復習が不足していたりする傾向があります。

学習内容を定着させるためには、授業で習ったことを自宅で復習し、類題を解くといった反復練習が不可欠です。毎日決まった時間に机に向かう、短時間でも良いので毎日必ず学習するなど、家庭で学習習慣を確立することが求められます。

学習内容の「意味理解」が追いついていない

ただ漫然と問題を解いたり、答えを丸暗記したりするだけで、学習内容の「意味理解」が追いついていないケースもよく見られます。

特に算数では、「なぜそうなるのか」「この公式は何を表しているのか」といった根本的な理解が不足していると、少し問題形式が変わるだけで解けなくなってしまいます。国語でも、文章の表面的な意味は理解できても、筆者の意図や登場人物の心情を深く読み取れていないことがあります。表面的な学習に終始せず、お子さまが内容を本当に理解しているかを確認することが重要です。

塾の進度についていけていないのに放置している

中学受験塾のカリキュラムは、非常に速いスピードで進んでいきます。もしお子さまが塾の進度についていけていないのに、そのまま放置していると、未消化の単元が積み重なり、学年が上がるにつれて取り返しのつかない差が生まれてしまいます。

特に、算数や国語など、前の単元を理解していることが次の単元の前提となる科目では、一度つまずくと連鎖的にわからなくなることがあります。理解不足の単元がないか定期的に確認し、必要に応じて復習したり、塾の講師に相談したりするなどの対応が必要です。

苦手意識のある科目を避けがち

お子さまは、自分が苦手と感じる科目や単元を避けがちです。例えば、算数の文章題が苦手だから計算問題ばかり解きたがる、国語の長文読解が嫌だから漢字練習ばかりするといった傾向が見られます。苦手なものから逃げる姿勢は、長期的に見て学力の偏りを生み、総合的な偏差値アップの妨げとなります。

苦手な単元こそ、時間をかけて丁寧に取り組む必要があります。保護者様は、苦手な教科を克服するための具体的なサポートや、小さな成功体験を積ませる工夫が求められます。

偏差値を上げる前に必要な小学4年生の“基礎力”の育て方

小学4年生のうちは、目先の偏差値にとらわれず、将来的な学力向上につながる基礎力の育成に力を入れることが重要です。科目ごとの具体的な基礎力育成方法を見ていきましょう。

算数:計算・図形・文章題の「読み解く力」を丁寧に

算数では、まず正確で速い計算力が基礎となります。毎日短時間でも計算練習を行うことで、計算ミスを減らし、問題を解くスピードを上げることができます。 次に、図形への感覚を養うことも大切です。テキストの図形問題を解く際に、積み木やパズル、ブロックなど、実際に手を動かして確認するなど、空間認識能力を高める活動は有効です。そして最も重要なのが、文章題を「読み解く力」です。問題文を正確に読み取り、何が問われているのか、どの情報が重要なのかを把握する力を養う必要があります。文章題が苦手な場合は、まず短い文章から始め、線分図や面積図などを活用して、状況を視覚的に整理する練習をさせると良いでしょう。問題を解く前に、状況を絵に描いたり、言葉で説明させたりすることも効果的です。

国語:語彙力と読解の「音読」と「要約」トレーニング

国語の基礎力は、語彙力と読解力に集約されます。語彙力は、読書や漢字学習を通じて地道に増やしていくしかありません。知らない言葉が出てきたらすぐに辞書で調べる習慣をつけることが大切です。読解力については、「音読」と「要約」が非常に効果的なトレーニングになります。文章を声に出して読むことで、目で追うだけでは気づかない読み間違いや、不自然な箇所を発見でき、内容の理解を深めることができます。また、読んだ文章を自分の言葉で要約する練習は、文章の骨子を捉える力や、論理的に思考する力を養います。初めは一文要約から始め、徐々に長い文章の要約に挑戦していくと良いでしょう。

理科・社会:興味と日常生活のつながりを意識する

理科と社会は、暗記科目と思われがちですが、小学4年生のうちは、興味関心を育むことが何よりも重要です。身の回りの現象や社会の出来事と学習内容を結びつけて考えることで、知識がより定着しやすくなります。

理科であれば、植物の成長を観察したり、簡単な実験を行ったり、科学館を訪れたりするなど、実体験を通して興味を深めることができます。社会であれば、地図帳や地球儀を広げて地名や国名を覚えたり、ニュースに関心を持たせたり、地域の歴史や地理について調べさせたりするのも良いでしょう。日常生活の中で「なぜ?」「どうして?」という疑問を持つ習慣をつけさせ、一緒に調べてみることで、学習がより楽しくなります。

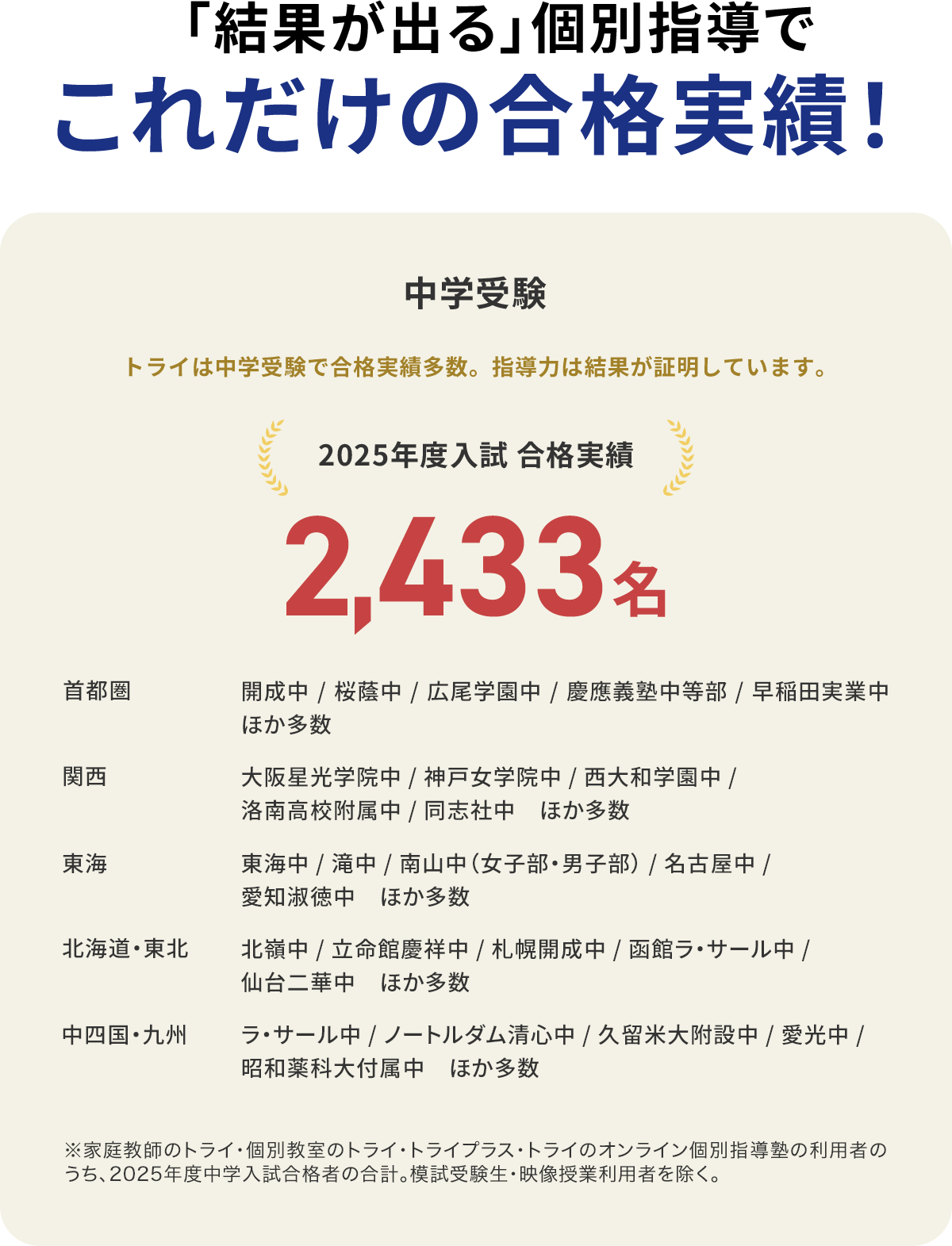

個別指導の活用

もし特定の科目で学習内容の理解が追いついていない場合や、家庭学習の習慣づけが難しい場合は、個別指導の活用も有効な手段です。

個別指導であれば、お子さまの理解度に合わせて丁寧に指導を受けることができ、苦手分野の克服や学習習慣の確立をサポートしてもらうことができます。集団塾では見過ごされがちなお子さまのつまずきを早期に発見し、個別に対応することで、自信を取り戻し、学習意欲を高めることにもつながります。

保護者様がやってはいけないNG行動とその理由

小学4年生のお子さまが伸び悩んでいる時、保護者様の言動はお子さまの学習意欲や精神面に大きな影響を与えます。良かれと思ってしたことが逆効果になることもあるため、以下のNG行動は避けるようにしましょう。

「なんでできないの?」という叱責

問題が解けなかったり、成績が上がらなかったりした際に、「なんでできないの?」「もっと頑張りなさい」と叱責するのはNGです。このような言葉は、お子さまの自己肯定感を大きく傷つけ、「自分はできない子だ」というネガティブな感情を植え付けてしまいます。

また、保護者様からのプレッシャーによって、勉強そのものに対して嫌悪感を抱くようになる可能性があります。できなかったことよりも、少しでも努力した過程や、次に繋がる改善点に焦点を当てて、建設的な声かけを心がけましょう。

他の子との比較

「〇〇ちゃんはもうこんな問題が解けるのに」「〇〇君は偏差値が上がったのに」などと、他の子と自分のお子さまを比較するのは絶対にやめましょう。

お子さまは保護者様が思っている以上に、周囲の評価や期待を敏感に感じ取っています。他人との比較は、劣等感を抱かせ、自信を失わせるだけでなく、保護者様への不信感にもつながりかねません。子どもの成長はそれぞれ異なり、比べるべきは過去の自分自身です。お子さま自身の成長を認め、褒めることが大切です。

お子さまよりも先に焦ってしまうこと

お子さまの成績が上がらないと、保護者様がお子さまよりも先に焦ってしまうことがあります。保護者様の焦りは、言葉や態度を通してお子さまに伝わり、お子さまもプレッシャーを感じてしまいます。

お子さまが安心して学習に取り組むためには、保護者様がどっしりと構え、冷静にサポートすることが重要です。偏差値の変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つこと、そして「大丈夫、君ならできる」という信頼のメッセージを送り続けることが、お子さまの成長を促します。

小学4年生だからこそ意識すべき3つの視点

小学4年生のこの時期だからこそ、保護者様が意識すべき3つの重要な視点があります。これらを念頭に置くことで、お子さまの中学受験をより有意義なものにできます。

「今は伸びしろの時期」だと捉える

小学4年生は、中学受験の学習が本格的に始まる時期であり、学力の「伸びしろの時期」であると捉えることが非常に重要です。この時期の学習は、今後の土台作りに他なりません。

目先の偏差値が上がらなくても、基礎力が着実についていれば、5年生、6年生になったときに大きく飛躍する可能性を秘めています。焦らず、地道な努力が実を結ぶ時期であると認識し、お子さまが自信を持って学習に取り組めるよう、温かく見守りましょう。今は、知識の吸収や思考力の基礎を培う大切な時間です。

「できた経験」を積ませる小さな成功体験

お子さまにとって、「できた経験」は次への大きなモチベーションとなります。小学4年生は、特に「できた」という実感が感情と直結する時期です。

難しい問題が解けなくても、簡単な計算問題がスピーディーに解けた、漢字をたくさん覚えた、読書感想文が書けたなど、どんなに小さなことでも良いので、「できた!」という成功体験をたくさん積ませてあげましょう。具体的に褒めることで、お子さまの自己肯定感を高め、「もっと頑張ろう」という意欲を引き出すことができます。成功体験の積み重ねが、やがて大きな自信へとつながります。

「中学受験をする意味」を家庭で共有する

なぜ中学受験をするのか、という「中学受験をする意味」を家庭でしっかりと共有することは、お子さまの学習意欲を維持する上で非常に重要です。保護者様の一方的な押し付けではなく、お子さま自身の希望や、中学受験を通じてどのような力をつけてほしいのか、どのような将来につながるのかを具体的に話し合う機会を設けましょう。

お子さま自身が納得し、目標を共有することで、困難な状況に直面したときでも、諦めずに努力を続ける原動力となります。親子でのコミュニケーションを通じて、中学受験を「自分ごと」として捉えさせる視点を育んでいきましょう。

まとめ

小学4年生の中学受験は、目に見える成果が出にくい時期かもしれません。しかし、この時期は、今後の学力向上のための大切な土台作りを行う「伸びしろの時期」です。お子さまの発達段階を理解し、焦らずに基礎力の育成に注力すること、そして保護者様が適切なサポートをすることが何よりも重要です。

叱責や比較を避け、小さな成功体験を積みながら、保護者様と親子の信頼関係を築き、中学受験をする意味を共有することで、お子さまは着実に成長していきます。目先の偏差値に一喜一憂せず、長期的な視点を持って、中学受験をサポートしていきましょう。もし、お子さまの学習状況に合わせて個別のサポートが必要だと感じたら、トライにご相談ください。経験豊富な講師陣が、お子さまの「できる」を増やし、自信につなげるお手伝いをいたします。