中学受験において、理科は国語・算数・社会と並ぶ主要4科目の一つですが、ほかの科目に比べて“得点の差がつきやすい”科目です。その理由の一つに、理科が「知識」だけでなく「計算力」や「記述力」も求められる、総合的な科目であることが挙げられます。植物や天体といった暗記分野に加え、物理・化学系では計算問題、地学では観察力といった多様な力が必要とされるため、単純な暗記では太刀打ちできません。

一方で、保護者様にとっても理科はサポートが難しい科目の一つです。理科は家庭での会話に登場しにくく、日常生活で触れる機会が少ないため、お子さまが何につまずいているのかが「見えにくい」のです。

この記事では、そうした理科の特性を踏まえつつ、苦手を克服し、効果的に得点力を高めて中学受験に勝つための勉強法を徹底解説します。

中学受験の理科のつまずきやすいポイントとその原因

中学受験の理科は、ただ暗記するだけでは得点につながりにくく、苦手意識を持つお子さまも少なくありません。特に計算問題や応用力を問う問題でつまずくケースが多く、理解不足のまま進んでしまうことで悪循環に陥ることもあります。ここでは、理科でお子さまがつまずきやすいポイントとその原因を具体的に解説します。

計算問題でつまずく

中学受験の理科で多くの受験生が苦手とするのが、「計算問題」です。特に浮力、ばね、電流・電圧・抵抗の関係など、物理系分野では、単位の扱いや比例関係の理解、図を使った思考などが求められます。算数と同様の計算力が必要になる上に、理科独特の知識と組み合わせて考えなければならないため、「公式を覚えただけ」では太刀打ちできません。特に浮力や電気は、抽象的で実感が湧きにくい内容であるため、イメージを掴めないまま苦手意識を持ってしまうお子さまが多いのです。

暗記偏重で応用がきかない

理科は「暗記科目」と思われがちですが、実際の入試では知識の活用が求められる問題が多く出題されます。たとえば、「植物の成長の条件」を問う問題では、光・水・温度などの関係を理解し、それが与えられたグラフや実験結果とどう関係しているかを考える力が必要です。単に教科書やテキストを暗記するだけでは、入試本番での対応力が養われず、得点につながりにくいのが現実です。知識の“つながり”や“意味”を理解していないと、初見の問題に対応できないのです。

理解不足のまま先に進んでしまう

塾や家庭学習で進度を優先するあまり、お子さまが「なんとなく理解したつもり」で次の単元に進んでしまうケースも少なくありません。理科は、ある程度の基礎知識と理解を積み上げていく科目なので、一つひとつの単元を丁寧に理解していないと、応用問題になったときに太刀打ちできなくなります。特に5年生以降になると、学習範囲が一気に広がるため、わからないまま放置すると、苦手意識が強まり、ますます手がつけられなくなってしまいます。

理科がもう間に合わないかも、と思われている場合の対策方法はこちらをご覧ください。

「理科の成績が伸びず中学受験に間に合わないと思ったときの要因と対策方法まとめ」

テストでは得点しづらい科目と思われがち

理科は、算数や国語と比べて「点数が安定しにくい」科目として捉えられがちです。これは、知識問題・計算問題・実験問題など出題形式が多様で、試験ごとの傾向や難易度に差があるためです。保護者様の中には「理科は仕方ない」「理科はどうしても点が取れない」と考えられて、十分なサポートをしづらく感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、逆に言えば、理科は「適切な対策ができれば、一気に点数が伸びる」科目でもあります。つまずきの原因をきちんと把握し、丁寧に対処すれば、他の受験生と大きな差をつけることが可能です。

中学受験理科の正しい勉強法

理科は、正しい方法で学べば確実に成績を伸ばせる科目です。しかし、間違った学習法では理解が深まらず、努力が結果に結びつかないこともあります。ここでは、「理解型学習」を軸に、分野別の対策や基礎固め、時間管理の工夫など、理科の得点力を高めるために必要な勉強法を詳しくご紹介します。

単なる暗記に頼らない「理解型学習」の重要性

理科の学力を伸ばす上で重要なのは、「暗記だけでは通用しない」という現実を踏まえた学習です。中学受験の理科では、「なぜそうなるのか」「どうしてこうなるのか」を問う問題が頻出します。単なる用語の丸暗記ではなく、現象のしくみを理解し、自分の言葉で説明できるようにすることが大切です。

実験や現象の理解を重視

たとえば、植物の光合成を学ぶ際には、「光が必要であること」をただ覚えるのではなく、「なぜ光が必要なのか」「光がないとどうなるのか」といった因果関係を理解し、説明できる力が求められます。電流の単元でも、「電流の流れ」「回路の仕組み」「抵抗と電圧の関係」といった物理的な背景を理解することで、初見の問題にも対応しやすくなります。

なぜそうなるのか?を説明できるようにする

教科書や塾のテキストだけでなく、実際の実験や動画教材などを活用して、「現象を目で見て理解する」ことも効果的です。実験を通じて「見たことがある」「こうなるはず」といった予測ができるようになると、記憶に残りやすくなります。保護者様が家庭で一緒に観察したり、身近な自然に関心を持たせたりすることも、理解型学習の一環として非常に有効です。

苦手分野ごとの対策

中学受験の理科は大きく「物理・化学・生物・地学」の4分野に分かれます。それぞれに特性があり、苦手克服には分野ごとのアプローチが欠かせません。

物理分野:図解・実体験活用

物理分野では、ばねやてこ、電気、浮力など、抽象的でイメージしづらい内容が多いため、図解や図を使った問題演習が非常に効果的です。たとえば電流の問題では、回路図を自分で描く癖をつけたり、ばねや浮力の問題では実際に手を動かして力の向きを確認したりすることで理解が深まります。身の回りの現象(例:エレベーター、滑り台など)と関連づけるのも良い方法です。

化学分野:身近な事象に結びつける

化学分野は、物の変化や実験結果の記録・分析が主なテーマです。難しそうに見えますが、身近な事象と結びつけることで理解が進みます。たとえば、食塩水や重曹の実験を家庭で行ってみる、料理や掃除の場面で化学変化を話題にする、といった工夫が効果的です。

生物・地学分野:図鑑・映像などでイメージを補完

生物・地学分野は比較的覚えやすい分野ですが、ただの丸暗記に陥ると応用がききません。図鑑や映像資料、写真などを使ってイメージを伴って覚えることで、記憶が定着しやすくなります。たとえば、星座の動きや季節の変化を実際に観察することも、理解につながる重要な学習になります。

基礎固めの重要性

中学受験の理科で高得点を目指すには、応用力や記述力が不可欠ですが、それ以上に大切なことが「基礎の徹底」です。基礎が不十分なまま応用問題に取り組んでも、表面的な理解にとどまり、本質的に力をつけることはできません。逆に、基礎がしっかりしていれば、難問にも対応できる柔軟な思考力で対処することができます。

苦手分野をつくらない

まず大切なのは、「苦手分野を作らないこと」です。理科は分野によって好みが分かれやすく、好きな単元ばかり繰り返すお子さまも少なくありません。しかし、入試ではどの分野もまんべんなく出題されるため、苦手があると失点につながります。どの分野もバランスよく取り組み、最低限の得点を確保できるようにすることが重要です。

間違えた問題ノートの作成

間違えた問題を放置しないことも基本です。「間違いノート」や「やり直しノート」を作ることで、弱点を見える化し、繰り返し確認する習慣をつけると、確実に基礎力がついていきます。特に、なぜ間違えたのか、どこで勘違いしたのかを自分の言葉で書き出すと、記憶の定着につながります。親子で一緒に振り返る時間を設けるのも有効です。

時間配分とスケジューリング

理科は算数や国語に比べて「優先度が下がりがち」な科目ですが、戦略的に時間を確保することで大きな差を生むことができます。とくに6年生の夏以降は、他の科目の比重も高まるため、理科の勉強時間をどう組み込むかが合否を分ける鍵となります。

科目バランスの中で理科をどう扱うか

日々の学習スケジュールでは、まず「短時間でも毎日触れる」ことを意識しましょう。理科は習慣的に取り組むことで知識が定着しやすくなります。たとえば、平日は30分程度でも良いので継続して勉強を行い、週末に復習や演習の時間を多めに設ける、というバランスが理想的です。

夏休みや直前期の理科の勉強量目安

夏休みや直前期のスケジュールも重要です。夏休みは理科の総復習と苦手克服の絶好のタイミング。ここで基礎を徹底的に固めておくと、秋以降の応用演習にスムーズに移ることができます。夏期講習をうまく活用するのも有効です。直前期(12月〜1月)は、過去問演習とともに、「出題頻度の高い単元の総仕上げ」と「頻出パターンの確認」に重点を置きます。直前に新しいことに手を出すより、既習内容の精度を高めることが得点につながります。

中学受験理科の家庭学習での限界と保護者様の悩み

中学受験の理科対策を家庭で行うには、以下のような課題があります。

保護者様が理科の指導に自信がないケースが多い

中学受験の理科は、家庭でのサポートが特に難しい科目です。国語や算数であれば親の経験が活かしやすい一方、理科の内容は専門的で抽象的な分野が多く、「自分が苦手だった」「昔の知識があいまい」と感じる保護者様も少なくありません。そのため、お子さまにどう教えれば良いのかがわからず、不安を感じながら対応しているケースが目立ちます。

勉強方法が属人的になりがち

家庭学習では、保護者様やお子さまの好みによって学習方法が偏りがちです。たとえば、暗記に頼るだけの学習や、解き方を理解しないまま過去問ばかり繰り返す方法などが典型です。このような属人的な学習では、本質的な理解が伴わず、初見の応用問題に対応できないという弱点が生じます。

お子さまの「なぜ?」に答えられないもどかしさ

理科は「なぜ?」「どうして?」という探究心が重要な科目ですが、お子さまからの質問に保護者様がうまく答えられず、説明に詰まる場面も多いものです。お子さまが納得できないまま学習を進めてしまうと、モヤモヤが残り、苦手意識を助長してしまいます。理科特有の「理解して納得する」学習の難しさがここにあります。

モチベーション維持も困難に

理科は地味で興味を持ちにくい単元も多く、家庭学習だけでモチベーションを維持するのは難しいのが現実です。保護者様が理科を楽しんでいないと、お子さまも自然と距離を置きがちになります。自主的に学ぶ姿勢を育てるためには、家庭内だけでなく、外部の刺激や適切なサポートの力も借りながら、興味と学習意欲を維持する工夫が必要です。

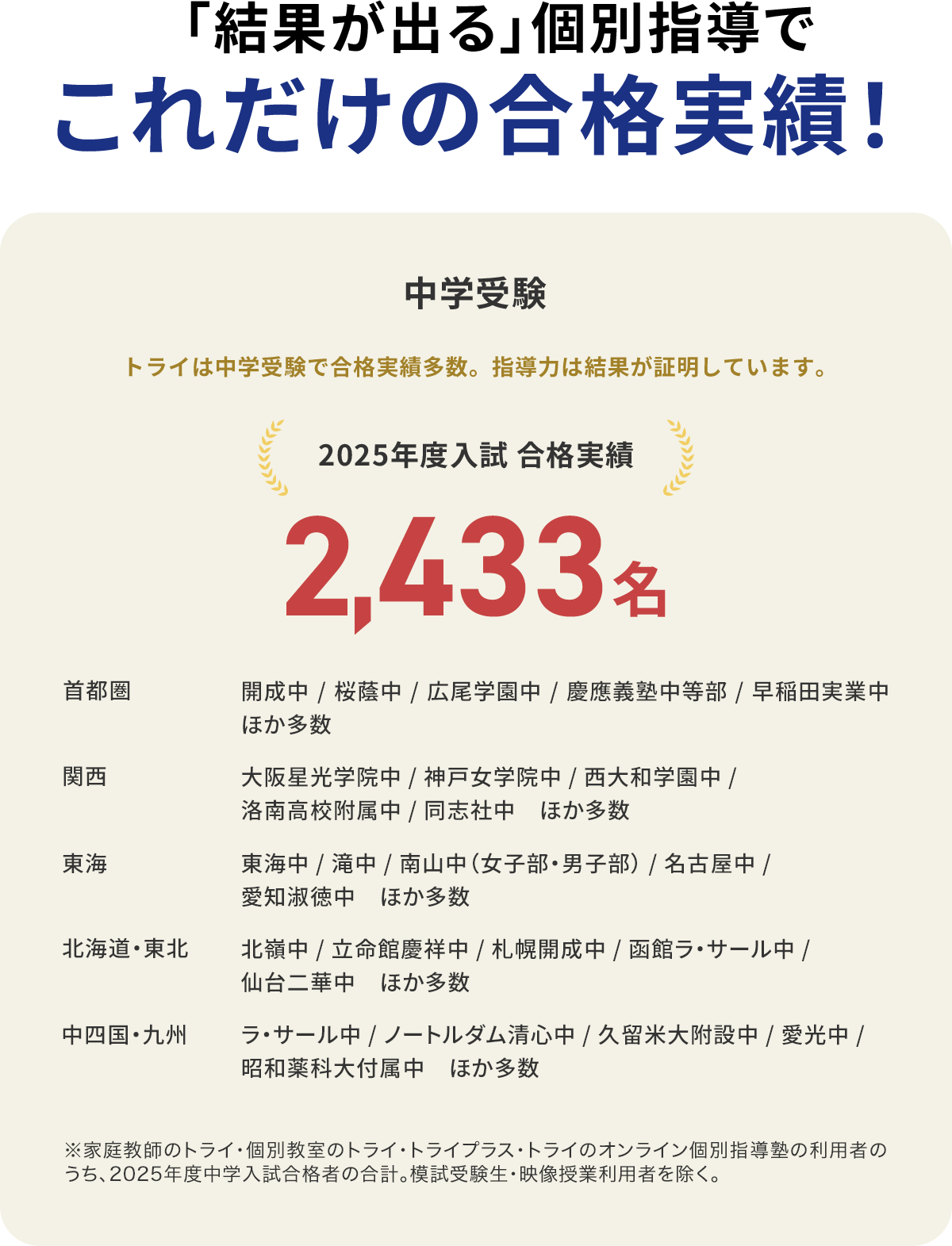

このように家庭学習だけでは理科の指導に限界を感じる保護者様も多いのが現実です。そんな時は、理科の専門的な指導ができる塾や個別指導の活用も一つの選択肢です。トライでは、お子さまの理解度に合わせて、苦手な単元を集中的にサポートします。「なぜ?」という疑問に丁寧に答えながら、理解型学習を進めていきます。

中学受験理科の学力アップに必要な塾の選び方

理解度に応じた柔軟な指導ができるか

理科は得意・不得意の差が大きく出やすい科目です。そのため、お子さまの理解度に応じて指導内容や進度を柔軟に調整してもらえる塾が理想的です。あらかじめ決まったカリキュラムをそのまま進めるのではなく、どこでつまずいているのかを的確に把握し、個々に応じたサポートができるかどうかが、学力アップの鍵を握ります。

苦手単元に特化した集中学習が可能か

理科の成績を底上げするには、苦手単元の克服が最優先です。特に、物理分野の計算問題や電気、浮力など、苦手が集中しやすい単元については、ピンポイントで補強できる塾や講座を選ぶことが有効です。苦手部分を集中的に取り扱うことで、自信と得点力を同時に育てることができます。

実験・図解を交えた視覚的な説明があるか

理科の理解には、「見る」「触れる」「動かす」といった視覚・体感的な要素が欠かせません。実験や図解、動画などを使って視覚的に説明してくれる塾は、抽象的な内容の理解を助けてくれます。特にばねや電気回路の単元では、目で見て納得するプロセスが重要です。

「なぜ?」を大切にする対話型授業が行われているか

受け身の授業では、知識の丸暗記で終わってしまいがちです。理科を得意にするためには、「なぜそうなるのか?」という疑問に向き合い、対話しながら解決していく授業スタイルが効果的です。お子さまが自分の言葉で説明できるようになるまで、丁寧に寄り添う塾を選びましょう。

個別指導の活用も有効

集団塾でつまずきを感じた場合や、特定単元だけ伸ばしたい場合は、個別指導の併用が非常に効果的です。お子さまの理解ペースに合わせて苦手を克服しやすく、保護者様も学習状況を把握しやすい点が魅力です。理科における“わからない”の根本原因を見つけ、着実に対応していくには、個別のフォローが大きな助けとなります。

まとめ

中学受験における理科は、知識・計算・記述のバランスが問われる差がつきやすい科目です。暗記に偏った学習では対応が難しく、「なぜそうなるのか」を理解しながら進めることが得点力につながります。しかし、保護者様にとっては指導が難しい科目でもあり、家庭学習だけでは限界を感じることも。だからこそ、苦手分野に応じた柔軟な指導や視覚的な説明ができる塾の活用が効果的です。理科は正しい方法で取り組めば必ず伸びる科目。今回紹介した勉強法やサポートの工夫を活かし、合格への道を着実に歩みましょう。

お子さまの理科の成績でお悩みの場合は、一度トライにご相談ください。プロの専門講師が、お子さまの理解度に合わせて完全マンツーマンで授業を行い、苦手分野を得意分野に変えて合格へ繋げるお手伝いをいたします。