中学受験において、社会は理科や算数と比べて暗記をすれば大丈夫と思われがちですが、近年では記述問題や思考力を問う設問も増え、単なる暗記では太刀打ちできない場面が増えています。

しかし、保護者様やお子さまからは「社会は暗記ばかり」「せっかく覚えてもすぐに忘れてしまう」といった悩みの声がよく聞かれます。実は、社会は勉強のやり方さえ工夫すれば、むしろ得点源にしやすい科目でもあります。本記事では、社会が苦手なお子さまでも成績アップが目指せる効果的な学習法や、つまずいたときに頼りになる個別指導の活用ポイントについて、具体的に解説していきます。

中学受験の社会とは?よく出る出題傾向と科目の特徴

中学受験の社会科は、「地理」「歴史」「公民」の3分野から出題されます。いずれも小学校で習う内容をベースにしつつ、中学受験向けにはより高度な知識や思考力が求められます。苦手意識を持つお子さまが多い一方で、得点差がつきやすい科目でもあり、しっかりと戦略を立てれば合格に向けた大きな武器になります。

地理:資料読み取りや時事問題がカギ

地理分野では、日本各地の産業、気候、地形、交通網などが頻出テーマです。地名や特産品をただ暗記するのではなく、「なぜその地域でこの産業が発達したのか」といった因果関係を理解することが重要です。また、地図やグラフ、統計資料を読み解く力も問われます。時事問題との関連も深いため、ニュースや新聞などを日常的に見る習慣があると有利です。

歴史:人物・時代背景をストーリーで理解

歴史分野は、出来事の年号や人物の名前だけでなく、その背景や流れを「物語」として理解することが求められます。単発の知識ではなく、「なぜその事件が起きたのか」「どうしてその人物が重要なのか」といった視点を持つことが大切です。学校や塾での教科書に加え、漫画や歴史アニメなどの活用も効果的です。

公民:抽象的な概念を具体化する工夫が必要

公民は「政治」「経済」「社会」の基礎知識を扱いますが、小学生にはやや抽象的に感じられる内容です。選挙制度や税金の仕組み、憲法の内容など、実生活と関連付けて考えることで、記憶の定着につながります。実例やニュースを引き合いに出すと学習効果が高まります。

学校ごとの出題傾向に合わせた対策が必須

社会の出題傾向や難易度は、志望校によって大きく異なります。記号問題中心の学校もあれば、記述や思考型の問題を多く出す学校もあります。そのため、過去問の分析は極めて重要です。出題形式を知り、傾向に応じた対策を行うことで、効率よく得点を伸ばすことができます。

社会が苦手なお子さまの特徴と、つまずきポイント

社会が苦手なお子さまには、いくつか共通する特徴やつまずきの傾向があります。社会は一見「暗記科目」に見えるため、表面的な記憶に頼ってしまいがちですが、近年の中学入試では理解力や思考力を試す問題も増えており、単なる語句暗記だけでは対応できません。以下に、社会が苦手なお子さまに見られる典型的なつまずきポイントを紹介します。

地名や用語を覚えられない

社会の勉強で最初に壁になるのが「用語の暗記」です。都道府県名や地形、人物名、歴史用語など、覚えるべき情報が多く、単純な記憶作業に苦手意識を感じる子も少なくありません。特にイメージを伴わずに丸暗記しようとすると、定着が悪くなり、テストのたびに一から覚え直すという悪循環に陥ります。

用語の意味を理解せず「語呂合わせ」だけで覚えている

語呂合わせやリズムで覚える方法は、一見便利に思えますが、それだけに頼ると「意味のない暗記」になりがちです。例えば「いい箱(1185)つくろう鎌倉幕府」は覚えていても、「なぜ鎌倉幕府ができたのか」「どのような体制で国を治めていたのか」がわかっていないと、記述問題や選択肢の応用問題で対応できません。背景や文脈を理解する学び方が求められます。

単元ごとのつながりが見えていない

社会が苦手なお子さまは、単元ごとにバラバラに覚えてしまう傾向があります。地理・歴史・公民の内容は本来密接に関係していますが、全体像をつかめていないと、知識が点在してしまい応用力がつきません。たとえば、ある地域の歴史と現在の産業がどうつながっているかを理解すれば、より深い学びが可能になります。

時事問題・記述問題で点が取れない

最近の中学入試では、社会においても時事問題や記述問題が多く見られます。しかし、普段からニュースに触れる習慣がないと、そもそもテーマ自体に馴染みがなく、手が止まってしまうこともあります。また、「なぜそうなるのか」「自分の考えを述べなさい」といった設問に対し、自分の言葉で説明する力が不足しているケースもあります。

社会が間に合わないかもしれないと不安な保護者様は、こちらも合わせてご覧ください。

「中学受験に間に合わない!社会の成績が伸び悩む要因と対策方法まとめ」

中学受験社会の成績が上がる!おすすめの勉強法

ここでは、中学受験の社会ならではの効果的な勉強法をご紹介します。

地理の勉強法

地理分野は、地名や特産品、気候、産業などの情報量が多いため、暗記に苦手意識を持つお子さまも少なくありません。しかし、正しい学び方をすれば、地理は「理解して覚える」ことができ、得点源に変わります。以下に効果的な地理の勉強法を紹介します。

白地図・統計グラフの活用

白地図に地名や特産物、河川、山脈、気候区分などを書き込む作業は、地理の学習に非常に効果的です。単なる語句暗記よりも視覚的に記憶に残りやすく、何度も繰り返すことで定着度が高まります。また、都道府県ごとの人口や産業に関する統計グラフを読み取る練習をすることで、思考力を問われる問題への対応力も養うことができます。

基礎固めの重要性

地理で高得点を狙うには、まずは基本用語や地図上の位置関係を確実に覚えることが前提です。「〇〇県はどこにあるか」「この川はどの山脈から流れているか」など、基本的な地理的知識の定着なしには応用問題には対応できません。市販の一問一答集や塾の確認テストを活用し、基礎知識を反復する習慣をつけましょう。

地元→日本→世界と身近なところから広げる

いきなり全国の地名や地形を覚えようとしても、イメージがわかず挫折してしまうことがあります。まずは自分の住んでいる地域の地形や産業、交通網などに興味を持ち、そこから「似た特徴を持つ他の地域」へと広げていく方法が効果的です。「身近なこと」と結びつけて覚えることで、記憶の定着率が飛躍的に高まります。

歴史の勉強法

歴史は「年号や出来事を暗記する科目」と誤解されがちですが、実際には「流れ」や「因果関係」を理解することが最重要です。年号だけを覚えても、試験では「なぜその出来事が起きたのか」「どのような影響を与えたのか」といった思考力が問われるため、背景まで理解していないと対応できません。

年号暗記よりも「流れ」と「因果関係」を重視

例えば「鎌倉幕府の成立」を学ぶ際には、源頼朝という人物の登場だけでなく、武士の台頭や平家政権の崩壊といった社会的背景も含めて学ぶと、出来事の意味がつかめます。また、各時代の「主役」となる人物と、「その時代に何が起きていたか」をセットで覚えると、記憶のネットワークが広がり、理解が深まります。

マンガ・映像教材なども活用

マンガや映像教材の活用も有効です。特に学習まんがは、物語の流れとビジュアル情報が合わさることで、出来事の因果関係や人物の感情までイメージしやすくなります。「楽しみながら学ぶ」ことが苦手克服への第一歩です。

公民の勉強法

公民は「憲法」「政治制度」「経済」「社会の仕組み」などを扱う分野ですが、小学生にとっては抽象的で難しく感じやすいのが特徴です。だからこそ、「自分の生活」とつなげる工夫が学習の鍵になります。たとえば「税金」や「選挙」といったテーマであれば、身近なニュースや家庭での話題と関連づけて考えることで、ぐっと理解しやすくなります。

抽象的な制度も「自分の生活」とつなげると理解しやすい

たとえば「消費税の増税」がニュースになったとき、「買い物をするときに支払う額が何円増えるのか?」「税金は何に使われているのか?」などを親子で話し合うと、抽象的な制度が具体的にイメージできるようになります。

ニュースや新聞から時事と結びつける

新聞やニュースアプリを活用して時事問題と結びつけるのも効果的です。特に、社会の教科書とニュースを比較することで、「学んだことが現実の中でどう活かされているのか」を実感できるようになります。

身近な話題を通して好奇心を刺激する

公民分野は「なぜそういう仕組みなのか?」という問いに対して興味を持たせることが重要です。身近な話題をきっかけに、お子さまの好奇心を刺激するような対話を積み重ねていくことで、理解も定着も自然に進んでいきます。

時事問題・記述対策

近年の中学受験では、社会科の中で時事問題や記述問題が出題される比重が高くなっています。これらの問題では、単なる知識の有無だけでなく、「考えを整理して、自分の言葉で表現する力」が求められます。対策の第一歩は、「日常的にニュースに触れ、親子で対話する習慣をつけること」です。

時事はテーマを決めて親子で話すのも有効

時事問題の勉強には、1週間に1テーマ程度のペースで「親子でニュースを選び、話し合う」時間を設けるのがおすすめです。たとえば「災害時の避難体制」や「少子化と学校の統廃合」などを取り上げ、「これはどうして起きているのか」「自分だったらどう思うか」などを話すことで、思考力が養われます。

記述は「問いの意図」を読み取り、「理由・背景」を意識

記述問題対策では、「問いの意図を読み取る力」と「理由や背景を説明する力」が不可欠です。「なぜそう考えるのか?」「それが起きる理由は何か?」という構造で書く練習を積むと、説得力のある記述ができるようになります。最初は書けなくても、親子で口頭練習をするだけでも十分な準備になります。

中学受験の社会学習に限界を感じたら保護者様ができること──個別指導という選択肢

中学受験における社会は、「暗記すればよい」というイメージに反して、理解力・思考力・表現力が求められる奥深い科目です。そのため、家庭学習や集団塾だけでは限界を感じるご家庭も少なくありません。そんなとき、保護者様ができることを整理し、必要に応じて個別指導の導入を検討することが、お子さまの社会の成績を根本から立て直すきっかけとなります。

苦手の根本原因の追求

まず大切なのは、お子さまがなぜ社会を苦手としているのか、その根本原因を探ることです。「地理の地名が覚えられない」「記述がまったく書けない」「授業の内容がわからない」など、つまずきポイントはお子さまによって異なります。原因があいまいなまま学習量を増やしても、成績が伸びるどころか、かえって勉強嫌いを加速させてしまう可能性もあります。家庭では、ミスの傾向やノート・模試の振り返りなどを通じて、お子さまの理解度を丁寧に確認してあげましょう。

家庭での自学自習

家庭学習では、「わかりやすく教える」ことに自信がなくても問題ありません。大切なのは、お子さまが毎日少しずつでも社会に触れる時間をつくることです。たとえば、白地図への書き込みや、ニュースの感想をノートにまとめるなど、「自分で考えて学ぶ時間」を確保しましょう。お子さまが自然に社会に触れる習慣を持てば、苦手意識が薄れ、自信も育ちます。

個別指導の検討

それでも限界を感じたときは、個別指導の活用を検討するのも一つの選択肢です。特に社会のように「わからない理由がわからない」科目では、マンツーマンで丁寧に原因を見つけ、学習の仕方そのものを修正するアプローチが効果的です。また、志望校の出題傾向に沿って対策してくれる点も個別指導の大きな強みです。お子さまにとっても、質問しやすい環境で「わかる楽しさ」を実感できることは大きな自信になります。

まとめ

中学受験における社会は、単なる暗記科目ではなく、理解力や思考力を問われる重要な科目です。苦手意識を持つお子さまでも、勉強法を工夫することで確実に成績を伸ばすことができます。地理・歴史・公民それぞれに合った学習法を取り入れ、日々のニュースや身近な話題と結びつけることで、社会が「面白い」と感じられるようになるはずです。また、限界を感じたときには、個別指導を取り入れることで、苦手の根本原因に向き合い、効率的な克服が可能になります。お子さまに合った学習環境を整えることが、社会の得点アップ、そして志望校合格への一歩となるでしょう。

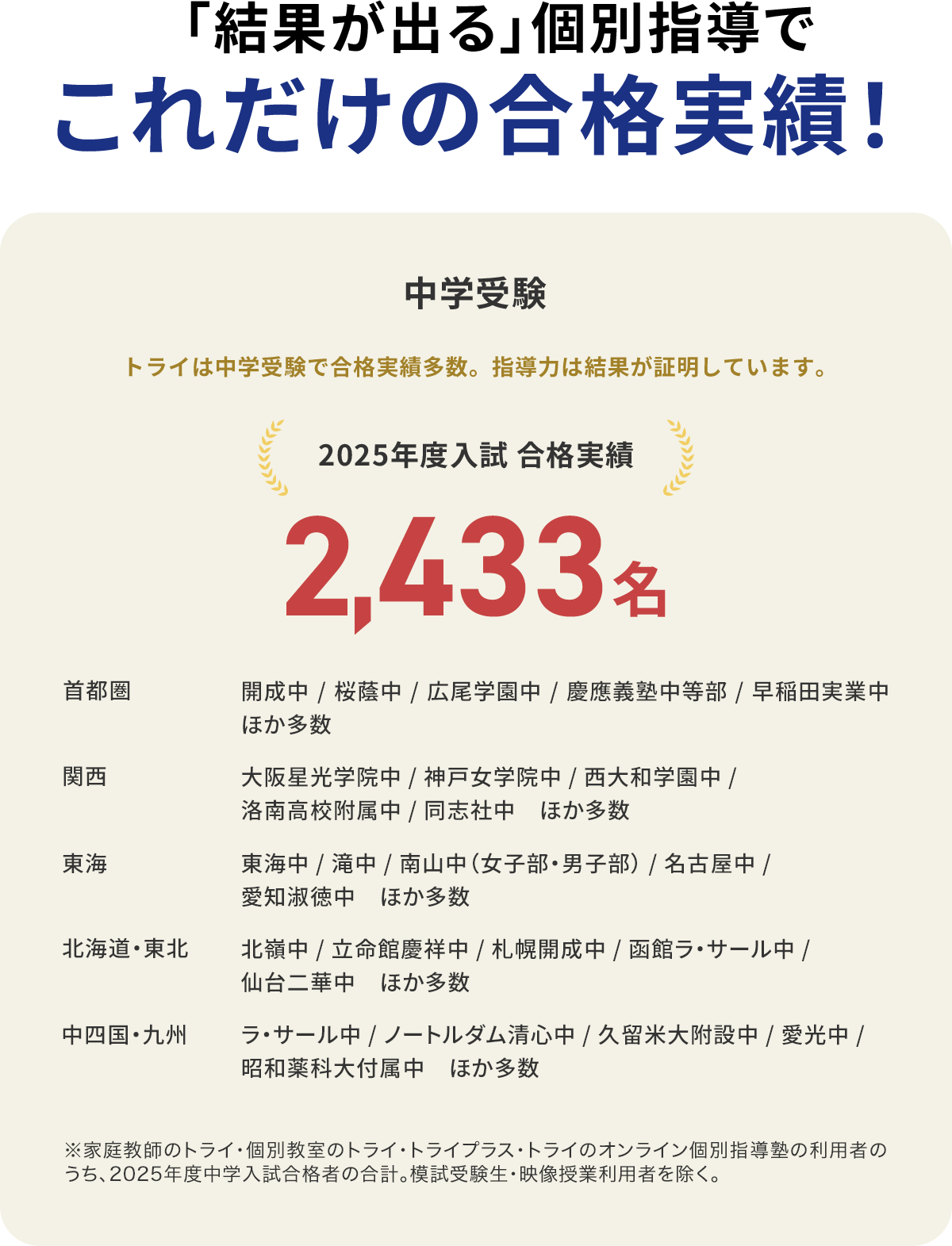

社会の成績でお悩みの場合は、トライにご相談ください。お子さま一人ひとりの理解度に合わせて、プロの専門講師が苦手分野を得意分野に変えるお手伝いをいたします。暗記に頼らない理解型学習で、社会を得点源にしていき、合格を目指しましょう。