工学部に進学したい――そんな受験生にとって、「学校推薦型選抜」や「総合型選抜」は大きなチャンスです。どちらも、高校での学習成績(評定平均)や部活動、ボランティア、資格取得といったこれまでの取り組みに加え、志望理由書、小論文、面接などを通して、受験生一人ひとりの個性や意欲、そして潜在能力を多角的に評価する重要な選抜方式です。

大学側にとっては多様なバックグラウンドを持つ学生を受け入れる機会となり、受験生にとっては自身の強みと熱意を存分にアピールできる絶好のチャンスと言えるでしょう。

なお、高等専門学校(高専)在籍生で大学への進学を考えている方の場合、3年次修了時に大学1年次へ入学するよりも、5年制課程を修了した上で大学の工学部3年次編入を目指すルートは、これまでの専門的な学びを活かしやすく、選抜上も有利になるケースがあります。進路選択の際は、各大学の編入学制度や高専生向けの入試情報も併せて確認しておくことをおすすめします。

本記事では、機械・電気・情報・化学系などを中心とした、建築系を除く工学部の推薦入試について、仕組みや対策法を徹底的に解説していきます。

※建築学科は芸術的素養が重視されるケースが多く、実技試験やポートフォリオ提出が必要な場合もあります。該当学科を志望する方は、各大学の募集要項を必ずご確認ください。

工学部の推薦入試の種類と特徴

大学入試における推薦入試は、大きく「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2種類に分けられます。工学部を目指す上で、それぞれの特徴を理解し、自分に合った入試方式を選ぶことが重要です。

学校推薦型選抜

学校からの「推薦書」が必須となる選抜方式です。高校での学業や課外活動を、高校の先生が保証してくれます。

公募制推薦入試

特徴:大学が定める出願条件を満たせば、どの高校からでも出願可能です。高校からの推薦書は必要ですが、高校内で出願できる人数に制限がないことが多いです。

選考方法:主に書類審査、小論文、面接が一般的です。大学によっては、基礎学力テストが課されることもあります。

併願:大学によって併願が可能な場合と、合格したら必ず入学する「専願」を求める場合があります。募集要項をしっかり確認しましょう。

指定校推薦入試

特徴:大学が特定の高等学校を指定し、その高校の生徒のみが出願できる、大学と高校の信頼関係に基づいた選抜方式です。合格の可能性が非常に高いのが最大の特徴です。原則として専願であり、合格した場合は必ずその大学に入学することが求められます。

選考方法:出願できる生徒数は高校内で厳しく制限されており、通常は高校内で学内選考が行われます。大学での選考は、書類審査と面接のみの場合が多く、小論文や学科試験はあまり課されません。

総合型選抜

特徴:多くの大学で評定平均が出願条件として求められる、または重要な評価項目となります。自己推薦書、活動報告書、志望理由書などを通して、高校での様々な活動や、そこから得た成果を強くアピールすることが求められます。

選考方法:書類審査に加え、プレゼンテーション、グループディスカッション、小論文、面接などが組み合わせられます。

人物重視:大学が掲げる「アドミッションポリシー」に、どれだけ合致しているかが強く問われます。単なる知識量だけでなく、大学の教育方針や研究テーマに対する理解度と共感が重要視されます。

工学部における推薦入試の傾向と対策

工学部の学校推薦型選抜・総合型選抜では、単に学業成績が良いだけでなく、以下のような点が特に重視される傾向にあります。

理数系科目への興味と基礎学力

数学、物理、化学の深い理解度と学習意欲は必須です。単に点数を取るだけでなく、原理を理解しようとする姿勢が評価されます。

また、近年では学科を問わず、分野横断的な内容も問われます。例えば、DNAをはじめとする生物学の基礎的な理解が求められるケースが増えてきました。特にバイオテクノロジーや環境工学、材料工学などの分野では、生物系の知識と工学的思考の両方が評価される傾向にあります。

探究心・問題解決能力

与えられた課題だけでなく、自ら課題を見つけて粘り強く解決へと導く力が評価されます。

論理的思考力と表現力

物事を筋道立てて考え、それを明確に説明できる能力は、面接や小論文で試されます。

社会貢献への強い意識

工学を通じて社会をどう変えたいのか、具体的なビジョンや社会課題への関心も重要視されます。

文系科目の学習意欲と多角的な視点

工学分野でも、多角的な視点や社会・文化・歴史への理解が不可欠です。文系科目を軽視する態度は低評価につながりやすいので注意しましょう。

これらの傾向を踏まえ、対策としては以下の点が重要です。

- 高校生活を通じた計画的な準備

高1・高2の段階から評定平均を高く保ち、興味のある活動に積極的に参加しましょう。

- 自己分析の徹底

何に興味があり、何を学びたいのか、将来どうなりたいのかを深く掘り下げ、自分の強み・弱みを客観的に把握しましょう。

- 大学・学部研究の徹底

志望大学・学部の教育理念、カリキュラム、研究室などを綿密に調べ、「なぜこの大学でなければならないのか」を具体的にイメージしましょう。

工学部の推薦入試で評価されるポイントは?

工学部の推薦入試では、以下のような具体的な要素が評価されます。これらを意識して高校生活を送り、アピール材料を準備しましょう。

学業成績:理数系科目の成績はもちろん、全体の評定平均も重要です。

探究学習・課題研究の成果:自らテーマを設定し、考察・発表した経験とその内容。

科学系コンテスト・大会への参加実績:科学オリンピック、プログラミングコンテスト、ロボットコンテストなどでの実績。

ボランティア活動:地域貢献や社会課題解決への関心を示す活動。

部活動:例えば、物理部、化学部、ロボット研究部などでの活動内容。

各種資格・検定:ITパスポート、危険物取扱者、実用英語技能検定(英検®︎)など、学習意欲や基礎知識を示すもの。

工学部 推薦入試の合格に必要な対策

対策①評定平均の目安

評定平均は合否を左右する非常に重要な要素です。

公募制推薦

一般的に3.8~4.3以上が目安。理数系科目が特に重視されます。

指定校推薦

大学や高校によりますが、公募制よりも高い4.0~4.5以上が求められることが多いです。

総合型選抜

難関私立大学や国公立大学では、評定平均の基準が設けられているケースが多く、4.0以上、あるいは4.5以上という高い水準が求められるケースも珍しくありません。学業への真摯な姿勢と継続的な努力を示すものとして、総合的に評価される際に非常に有利に働きます。

対策

高校3年生の1学期までの成績が評価対象となるケースが多いですが、入試の実施時期や高校の制度(前後期制など)によっては2学期・前期の成績までが含まれることもあります。そのため、高1の段階から全ての科目で高い成績を維持することが重要です。

特に、工学部に進む上で必須となる数学、化学を中心とする理科(化学・生物)の基礎学力が重要です。物理の履修も多くの学科で推奨されますが、化学はほぼすべての工学系学科で前提知識として求められるため、重点的な学習が求められます。苦手科目も克服し、バランスの取れた学習姿勢を見せることが大切です。

対策②志望理由書・自己PR

志望理由書と自己PRは、自分自身の個性、学びへの意欲、将来の目標を大学に伝える最重要書類です。

徹底した自己分析:なぜ工学部に興味を持ったか、これまでの経験で工学と結びつくもの、将来の目標などを具体的に洗い出しましょう。具体的なエピソードを交えることで、説得力が増します。

大学・学部・学科の徹底研究:「なぜこの大学・学部・学科でなければならないのか」を具体的に示すため、カリキュラム、研究室、教員を詳しく調べましょう。オープンキャンパスへの参加も強く望まれます。

自身の経歴:美術コンクール入賞経験や作品制作経験は大きなアピール材料です。大学によっては実技試験やポートフォリオ提出もあります。

各種の資格取得にも言及:ITパスポート、危険物取扱者、語学系資格などは、基礎知識や意欲を示す証拠となります。

論理的な構成と推敲:「導入」→「自己PR」→「本学志望理由」→「入学後の抱負・将来の展望」の一貫したストーリーで記述します。高校の先生や塾の先生など、複数の人に読んでもらいましょう。

対策③小論文の対策

小論文は、論理的思考力、文章構成力、問題発見・解決能力を評価する選考要素です。

基礎知識の習得と社会課題への関心:工学分野に関する知識に加え、社会が抱える問題と工学の役割について理解を深めましょう。文系科目の学習で培われる多角的な視点も重要ですし、関連書籍やニュースにも目を通しましょう。

過去問演習と論理的な文章構成:志望大学の過去問を解き、出題傾向を把握。「序論」→「本論」→「結論」の構成を意識し、主張とその根拠を明確に。

第三者による添削指導:執筆した小論文は、しかるべき指導者に必ず添削してもらいましょう。

対策④面接でよく聞かれる質問と答え方

面接は、受験生皆さんの人間性、コミュニケーション能力、学びへの熱意を直接評価する場です。

模擬面接の実施においては、高校の先生や家族に面接官になってもらい、繰り返し練習しましょう。突飛な質問や、意見を深掘りする質問への対応も練習しておきましょう。

よく聞かれる質問例

- 「なぜ本学工学部を志望しましたか?」

- 「高校時代に最も熱中したことは何ですか?」

- 「工学のどんな分野に興味がありますか?」

- 「将来、どのような技術者になりたいですか?」

- 「本学のアドミッションポリシーについてどう思いますか?」

- 「最近のニュースで興味を持ったものはありますか?」

答え方のポイント: 質問の意図を理解し、具体的なエピソードを交えながら、論理的に自分の考えを伝えましょう。熱意と主体性を示すことが重要です。

対策⑤工学分野に関する基礎知識・社会課題への関心

知識の活用と社会貢献への意欲が重視されます。

工学分野の基礎知識:興味のある分野の基本的な専門用語や概念を理解し、高校の理科を復習しましょう。

資格の取得: ITパスポート、危険物取扱者、電気工事士、実用英語技能検定(英検®︎)などの資格取得も、基礎知識や学習意欲を証明する材料になります。出願書類や面接でのアピールにも有効です。

社会課題への関心:環境問題、エネルギー問題など、現代社会の課題と工学の貢献について考察しましょう。文系科目の学習で培われる多角的な視点も役立ちます。

科学技術系のイベントへの参加:科学館や大学のオープンラボなどに積極的に参加し、体験を志望理由書や面接のエピソードに活用しましょう。

探究活動や自由研究:工学に関するテーマに取り組んだ経験は大きなアピールポイントです。

合否を分ける重要書類!「志望理由書」作成の徹底ガイド

志望理由書は、熱意、適性、そして大学への理解度を最も直接的に伝える書類であり、合否を分ける重要なカギとなります。

なぜ工学部の志望理由書が重要なのか?

工学は「ものづくり」を通じて社会に貢献する学問です。そのため、大学側は、単に成績が良いだけでなく、「なぜ工学を学びたいのか」「この大学で何をしたいのか」「将来、社会でどう活躍したいのか」という明確なビジョンと、それを裏付ける熱意や行動力、探究心を持った学生を求めています。志望理由書は、これらの資質を持っていることを証明する唯一無二の機会です。

なお、工学部と理学部は学問領域が似て見えることもありますが、目指す方向性にはやや違いがあります。一般的には、理学部が自然の原理や法則を解き明かすことに重きを置くのに対し、工学部はそれらを応用して「社会課題を解決する技術や製品を生み出す」ことが目的です。志望理由書では、「研究したい」だけでなく「どう社会に役立てたいか」という視点を忘れずに盛り込みましょう。

工学部志望理由書作成の4つのステップ

自己分析の深化

「いつ、どんなきっかけで工学に興味を持ったのか?(原体験)」

「高校時代、どんな活動(部活、探究、課外活動など)を通して、工学への興味を深めたか?」具体的なエピソードや成果を挙げましょう。

「自分のどんな強み(論理的思考力、粘り強さ、創造性など)が、工学部での学びに活かせるか?」

「将来、工学分野で何を成し遂げたいか?社会のどんな課題を解決したいか?」

大学・学部・学科の徹底研究

大学のアドミッションポリシー(求める学生像)を熟読し、それに合致することを具体的に示しましょう。

志望学科のカリキュラム、研究室、教員の研究テーマを細かく調べ、「なぜこの大学のこの学科でなければならないのか」を具体的に書きます。他の大学では得られない学びがあることを強調しましょう。

オープンキャンパスや大学のウェブサイト、パンフレットだけでなく、可能であれば現役学生やOB・OGの話を聞くのも有効です。

ただし、大学公式サイトなどで強調されている人気の研究テーマは、他の受験生と内容が重複しやすく、面接で深掘りされる可能性も高くなります。情報の引用にとどまらず、「そのテーマに対して自分がなぜ関心を持ったのか」「将来どう活かしたいのか」まで掘り下げ、自分なりの視点を加えることが重要です。

具体的なエピソードで裏付ける

漠然とした表現ではなく、「〇〇の実験で〇〇という課題に直面し、〇〇のように工夫して解決した」といった具体的なエピソードを盛り込みましょう。

論理的な構成と複数回の添削

導入:工学への興味のきっかけ、志望動機。

自己PR:高校での活動や学び、得られた強み。

本学志望理由:大学・学部・学科の具体的な魅力と、そこで学びたい理由。

入学後の抱負・将来の展望:大学で何を学び、将来どう社会に貢献したいか。

この流れで一貫性を持たせ、誤字脱字がないか、表現は適切かを高校の先生や塾の先生など複数の人に添削してもらい、完成度を高めましょう。

志望理由書NG例と改善例

NG例

「貴学の工学部は有名なので志望しました。ロボットが好きなので、将来はロボット開発に携わりたいです。」

問題点:具体性、独自性、大学への深い理解が不足。「有名」という理由では熱意が伝わらない。

改善例

「幼少期に見た貴学の研究成果発表会で、〇〇研究室の自律移動型ロボットに感銘を受けました。特に、従来のロボットが抱える〇〇という課題に対し、独自の〇〇というアプローチで解決を図っている点に強い魅力を感じました。高校では、その研究に触発されロボット製作部に所属し、〇〇コンテストでは〇〇といった工夫で△△という課題を解決しました。貴学で〇〇教授の指導のもと、〇〇技術を深く学び、将来は社会の高齢化問題に対し、家庭支援型ロボットの開発を通じて貢献したいと考えております。」

改善点

具体的なきっかけ、高校での活動経験、大学への深い理解、具体的な将来の目標が明確に示されており、論理性と熱意が伝わります。

推薦入試におすすめの工学部

ここでは、推薦入試が特徴的な大学をいくつかご紹介します。

東京電機大学

推薦入試の概要

- 学校推薦型選抜

多くの学科で評定平均3.4以上が出願条件となっています。選考方法は、書類審査、基礎学力テスト、口頭試問、個別面接などを組み合わせて多角的に評価されます。

- 総合型選抜(とんがりAO)

2026年度入試より工学部を対象に新たに実施される選抜方式です。特定の評定平均の基準は設けていませんが、数学と英語の評定が3.5以上(理工学部は3.3以上)を条件とする総合型選抜も存在します。書類審査、プレゼンテーション、面接などを通して、個性や意欲が評価されます。

学びと将来

機械工学、電気電子工学、情報通信工学、応用化学、建築学など、幅広い分野を網羅しています。1年次から「ものづくりセンター」などを活用した実践的な演習が豊富で、早期から具体的な制作を通して工学の面白さを体験できます。

※参照:東京電機大学

東京工芸大学

推薦入試の概要

- 学校推薦型選抜

評定平均3.0以上が出願資格となります。選考は、数学の試験、書類審査と面接で総合的に評価されます。併願可能なため、他大学との受験スケジュールを調整しやすいのがメリットです。

- 総合型選抜

オープンキャンパス連動型や課題型など複数の形態があり、学科への意欲や感性を重視します。事前審査に合格した場合に出願が可能となる形式が取られています。評定平均の出願条件は設けられていないことが多く、学力試験だけでは測れない意欲や創造性をアピールするチャンスです。

学びと将来

情報科学、メディア画像、建築、環境など、技術と芸術が融合したユニークな分野を学べます。充実したPCルームやスタジオ、各種実験施設を利用して、最新のソフトウェアや機器を用いた実践的な制作に早期から取り組めます。

※参照:東京工芸大学工学部受験生サイト

工学院大学

推薦入試の概要

- 学校推薦型選抜

一般的に評定平均3.2以上(専門学科出身の場合は3.5以上)が出願条件となります。選考は、書類審査と面接に加え、基礎学力調査(数学)が課されます。

※なお、2025年度の募集は執筆時では未定です。最新情報は大学公式サイトでご確認ください。

- 自己推薦型選抜

総合型選抜に相当する入試形態で、評定平均の基準は学校推薦型選抜と同様ですが、探究活動の成果や自己PRを強くアピールすることが可能です。

- 探究成果活用型選抜

高校での探究学習の成果をプレゼンテーションで発表する選抜方式です。評定平均の基準はありませんが、探究テーマの独自性や、発表の論理性、協働性が評価されます。

- 総合評価型選抜

2025年度より新たに導入された選抜方式で、実験の取り組みやレポート、小論文などをもとに総合的に評価されます。募集対象は先進工学部の生命化学科、応用化学科、応用物理学科です。一部学科では入学金相当額の奨学金が給付される制度もあります。基礎学力調査(数学・英語)や調査書、小論文の提出を通じて1次・2次の段階的な選考が行われます。

学びと将来

機械、電気電子、応用化学、情報、建築、都市デザインなど、多岐にわたる専門分野を有しています。体験型の「PBL(プロジェクトベースドラーニング)」を重視しており、少人数グループで実際の課題解決に取り組むことで、実践的な問題解決能力と協調性を養えます。

※参照:工学院大学入試情報サイト

日本大学工学部

推薦入試の概要

- 学校推薦型選抜

工学部、理工学部、生産工学部において実施されます。学部・学科によって出願条件は異なりますが、評定平均3.0以上や、特定の科目の評定4.0以上といった基準が設けられています。書類審査、面接、小論文などが選考に用いられます。

- 総合型選抜

工学部ではすべての学科で実施されています。出願条件として評定平均などの基準は設けられておらず、書類審査と面接を通して、受験生の志望理由や学習意欲、これまでの探究的な学習の成果などが総合的に評価されます。

学びと将来

機械工学、電気電子工学、情報工学、建築工学、土木工学、生命応用化学など、工学の主要分野を網羅しています。大規模な実験施設や演習設備が充実しており、座学で得た知識を実際の「ものづくり」や「システム構築」を通して体得できます。

※参照:日本大学工学部受験生サイト

まとめ

工学部の推薦入試や総合型選抜は、受験生一人ひとりの個性、情熱、潜在能力を大学にアピールする絶好の機会です。

合格には、高校での日々の学習(評定平均の維持・向上)はもちろん、理数系科目における確かな基礎学力と、同時に文系科目で培った多角的な視点の両立が重要です。近年では、総合型選抜でも数学や理科の学科試験が実施されるケースが増えており、知識の活用力も選抜の対象となっています。

加えて、徹底的な自己分析と大学研究、そして志望理由書、小論文、面接、場合によっては実技試験といった各選考要素への戦略的な対策が不可欠です。

準備にあたっては、高校の先生や塾の先生、工学分野に理解のある指導者や理系出身者のアドバイスを受けることが有効です。工学部は専門性が非常に高く、同じ理系でも分野が異なれば内容の理解が難しい場合もあるため、的確なサポートを得ることが合格への近道となります。

また、合格が早期に決まっても、特に数学や物理などの理系科目に関しては、大学受験と同レベルの負荷をかけ続けることを強くおすすめします。大学入学までの期間を有効活用し、プログラミング、専門分野の入門書、英語力向上など、自主的な学習計画を立てましょう。

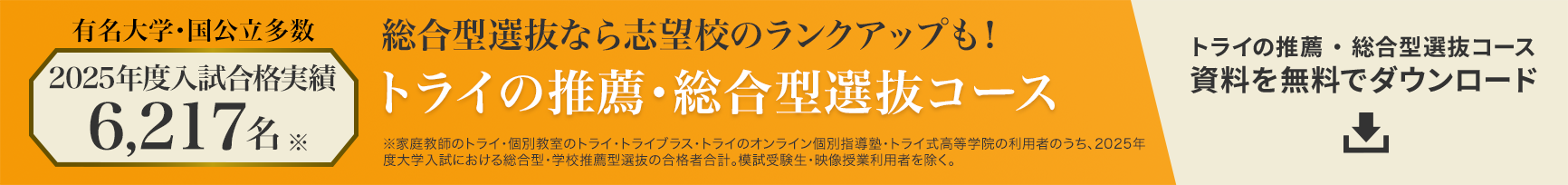

トライでは、工学部を目指す受験生の皆さんの推薦入試のサポートが可能です。ぜひ一度お問合せください。これまでの努力と、未来への熱い想いを最大限に表現し、憧れの工学部の扉を開く皆さんをしっかり後押しします。

合格へ導く4つのステップ

圧倒的な合格実績を生み出す、

他塾にはない徹底的なサポート

年間カリキュラム

の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。

コーチング面接

【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)

動画コンテンツ

の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。

添削サポート

【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。

志望校に特化した

オーダーメイドの対策が可能です!