中学受験において、過去問は単なる問題集ではありません。まさに合否を左右する最重要ツールです。「過去問はいつから始めるべき?」「まだ早い」そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、過去問の活用時期と方法を間違えると、努力が報われない結果にもつながりかねません。

過去問は、志望校の出題傾向、難易度、時間配分、そして問題形式に慣れるための唯一無二の教材です。毎年同じような形式で出題される問題も多く、過去問を解くことで得点に直結する知識や解法を効率的に習得できます。また、過去問演習を通じて自分の得意・不得意分野を明確にし、その後の学習計画を立てる上で貴重な指針にもなります。闇雲に参考書や問題集を解くだけでは得られない、志望校合格への最短ルートが詰まっているのです。

この記事では、過去問の役割や具体的な活用方法をわかりやすくご紹介します。ぜひ参考にしてください。

中学受験の過去問の役割を理解しよう

中学受験における過去問は、単なる力試しではありません。それは志望校合格への羅針盤であり、戦略を練るための最重要ツールなのです。どういう意味か、具体的にご紹介します。

中学受験模試との違い

模試は、現在の学力や全国での立ち位置を確認するためのもので、幅広い範囲から出題されます。一方、過去問は特定の学校の出題傾向に特化しており、その学校が求める思考力や解答形式に慣れることを目的とします。模試では測れない、志望校との「相性」を見極めるためにも過去問は不可欠です。

学校別傾向の把握

各学校には、独自の出題傾向があります。例えば、ある学校は計算問題や一行問題などの基礎問題が中心で、別の学校は文章読解に重点を置いている、といった具合です。過去問を解くことで、その学校特有の出題形式、頻出単元、時間配分の特徴を肌で感じることができます。これにより、効率的な学習計画を立て、本番で最大限の力を発揮するための準備を整えることができます。

中学受験の過去問|学年別・時期別スタートライン

過去問を始める時期は、お子さまの現在の学力や志望校によって異なりますが、一般的な目安と効果的な活用法をご紹介します。

4年生:基礎固めに集中

4年生のうちは、過去問演習は時期尚早と言えるでしょう。この時期は基礎学力の定着に集中することが最も重要です。

むしろ保護者様が志望校の過去問に目を通し、どのような問題が出題されるのか、どの分野が重要なのかを把握しておくことをおすすめします。これにより、今後の学習計画を立てる際の参考にすることができます。

お子さまには、まず各科目の基礎をしっかりと固め、学習習慣をつけることに重点を置くようにしましょう。過去問は5年生以降の適切な時期に取り組むことで、その効果を最大限に発揮できます。

5年生:基礎学力の完成と志望校研究

5年生は、主要科目の基礎学力を完成させる重要な時期です。過去問演習はまだ時期尚早ですが、この時期にできる準備があります。

志望校の出題傾向を把握するため、保護者様が過去問を研究し、どのような分野が重視されているかを確認しておきましょう。また、お子さまには志望校の学校見学や文化祭参加を通じて、受験へのモチベーションを高めることが効果的です。

学習面では、各科目の基礎固めに集中し、特に算数の重要単元(割合、速さ、図形など)や国語の読解力強化に力を入れることが大切です。

6年生:段階的かつ現実的な過去問演習

6年生は、いよいよ本格的に過去問演習を開始する年です。ただし、焦らず段階的に取り組むことが重要です。

夏ごろには中学受験のほぼ全範囲をカバーしています。夏の終わりには志望校の過去問を準備しましょう。最初に解く際には、時間を意識しつつも、まずは全問に目を通し、出題傾向を把握することに重点を置きます。1周目で判明した苦手分野を徹底的に克服し、秋以降には複数回過去問を反復演習します。特に、直近3~5年分の過去問は複数回解き直し、時間配分の感覚を養い、解答スピードと精度を高めることを意識してください。解きっぱなしにするのではなく、間違えた問題の類題演習や関連知識の確認を怠らないことが重要です。

科目別に見る過去問の最適な開始時期

科目によって過去問を始める最適な時期は異なります。お子さまの学習進度に合わせて柔軟に対応しましょう。

算数:図形単元習得後に着手

算数の過去問は、主要な単元(計算、割合、速さ、図形など)を一通り学習し終えた後に始めるのが効果的です。特に、図形問題は多くの学校で出題されるため、図形単元を習得した後がおすすめです。目安としては、6年生の春以降に過去問演習を開始すると良いでしょう。最初は時間を気にせず、じっくりと問題と向き合い、様々な解法を試す練習をしてください。その後、時間制限を設けて本番を意識した演習へと移行します。

国語:語彙強化と並行して6年春から

国語の過去問は、読解力と語彙力が求められるため、これらの基礎が固まる6年生の春頃から始めるのが理想です。国語が得意なお子さまでしたら、5年生の冬からでも少しずつ取り組むと良いでしょう。

文章のテーマやジャンル、設問形式に慣れることが重要です。特に記述問題が多い学校の場合、自分の考えを論理的にまとめる練習も必要になります。過去問演習と並行して、日頃から語彙力を高める学習を継続しましょう。過去問で間違えた漢字や語句はノートにまとめ、繰り返し覚えるようにすると効果的です。

理科:単元学習終了後の6年夏以降

理科は、主要な単元(物理、化学、生物、地学)の学習がひと通り終わってから過去問に取り組みましょう。目安としては、6年生の夏以降が適しています。

理科は知識問題だけでなく、実験考察問題や計算問題も出題されるため、単なる暗記だけではなく、原理原則の理解が不可欠です。過去問を解くことで、どの単元の知識が不足しているのか、どのような形式で問われるのかを把握し、効率的に弱点補強を進めることができます。

社会:暗記完了後の6年夏以降

社会は、地理、歴史、公民の主要な内容をほぼ暗記し終えた後、6年生の夏以降に過去問を開始するのが一般的です。社会の過去問は、知識の定着度を確認するだけでなく、資料読解問題や記述問題への対応力を養うのに役立ちます。

時事問題が出題されることもあるため、日頃からニュースに関心を持つことも重要です。過去問を解きながら、不足している知識を補い、得点に結びつく解答のポイントを押さえるようにしましょう。

ステップ別・過去問トレーニング法

過去問はただ解くだけでは効果が半減してしまいます。段階を踏んで取り組むことで、その効果を最大限に引き出すことができます。

1周目:傾向把握

過去問の1周目は、時間を気にせず、じっくりと問題と向き合うことに集中しましょう。この段階の目的は、志望校の出題傾向、頻出分野、問題形式、難易度を把握することです。

すべての問題を解ききれなくても構いません。どのような問題が出されているのか、お子さまがどの分野を得意とし、どの分野が苦手なのかを大まかに把握することが重要です。不正解だった問題や、時間がかかった問題には印をつけ、解説を読み込み、理解を深めていきましょう。

2周目:時間短縮

1周目で傾向を把握したら、2周目からは制限時間を意識して取り組みます。実際の入試と同じ時間配分で問題を解く練習を重ねることで、時間内に問題を解ききるスピードと、捨て問を見極める判断力を養います。

1周目で間違えた問題や苦手だった分野を重点的に復習し、解答の効率化を図りましょう。タイマーを使い、各設問にかかった時間を記録するのも有効です。

3周目:完答精度UP

3周目以降は、「いかにして満点に近づけるか」という視点で取り組みます。2周目までに培ったスピードに加え、解答の正確性を高めることを意識しましょう。

ケアレスミスをなくすためには、見直しを習慣づけたり、解法のプロセスを丁寧に確認したりすることが重要です。また、記述問題の採点基準を意識した解答作成の練習も行い、部分点を取りこぼさないように対策を練ります。同じ年度の過去問を複数回解くことで、解答の質を向上させていきましょう。

過去問用分析ノートの作り方

過去問を解いたら、解きっぱなしにせず、必ず分析ノートを作成しましょう。このノートこそが、お子さまの弱点を克服し、学力を飛躍させるための宝物になります。

原因×対策テンプレートの活用

分析ノートは、「原因」と「対策」を明確にすることを意識して作ります。以下のようなテンプレートを活用すると良いでしょう。

| 間違えた問題 | 間違えた原因 (なぜ間違えたのか) | 対策 (次どうするのか) |

|---|---|---|

| 例:算数 大問3 (2) | 計算ミス(符号間違い) | 計算過程をノートに丁寧に書く習慣をつける。計算見直しチェックリストを作成する。 |

| 例:国語 漢字(5) | 知らない漢字だった | 間違えた漢字を毎日5回書く。 同音異義語・対義語も合わせて覚える。 |

| 例:理科 物理 (1) | 公式を忘れていた | 関連公式をまとめた自分専用の公式集を作成し、毎日見直す。 |

| 例:社会 歴史 (3) | 年号が曖昧だった | 年号語呂合わせを覚え、年表を使って流れを整理する。 |

このように、「なぜ間違えたのか」を具体的に突き止め、それに対する具体的な「対策」を立てることで、同じ間違いを繰り返さないようにします。このノートを定期的に見返し、過去の失敗を未来の成功につなげましょう。

他教材・模試とのバランス

過去問は重要ですが、そればかりに注力するのは避けましょう。他の教材や模試とのバランスが非常に重要です。

過去問ばかりの落とし穴と回避策

過去問ばかりに時間を費やすと、基礎学力の定着が疎かになったり、応用力が伸び悩んだりする可能性があります。また、過去問はあくまで「過去」の出題傾向であり、年度によっては傾向が変化することもあります。特定の学校の過去問ばかりに偏ると、幅広い知識や思考力が問われる問題に対応できなくなるという落とし穴があります。

これを回避するためには、過去問演習と並行して、日々の基礎学習や苦手分野の克服に時間を割くことが不可欠です。塾のテキストや問題集、市販の参考書などを活用し、着実に実力を積み上げていきましょう。

中学受験過去問でよくある失敗パターン

過去問演習は中学受験において非常に重要ですが、効果的な活用ができていないケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンとその回避策をご紹介します。

焦りすぎ

「周りがもう過去問を解いているから、うちも早く始めないと!」と焦る気持ちはよくわかります。しかし、基礎が十分に固まっていない段階で無理に過去問に着手すると、難しさに直面して自信をなくしたり、解説を読んでも理解できないまま時間だけが過ぎてしまったりという結果になりかねません。

特に、学年が低い時期に背伸びして難しい過去問を解くのは逆効果です。お子さまの現在の学力と学習進度を冷静に見極め、適切な時期に適切なレベルから始めることが重要です。まずは基礎固めに集中し、過去問は「弱点発見と傾向対策」のツールとして捉えましょう。

解きっぱなし

過去問を「解いて終わり」にしてしまうのは、最もよくある失敗パターンの一つです。採点をして点数を確認するだけで満足し、間違えた問題の分析や見直しを怠ると、同じ間違いを繰り返すことになります。

これでは、せっかく時間をかけて過去問に取り組んでも、学力向上にはつながりません。重要なのは、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを徹底的に分析することです。前述した「過去問用分析ノート」を作成し、原因と対策を明確にすることで、効率的に弱点を克服し、着実に実力を伸ばしていくことができます。

丸暗記

過去問を何度も解くうちに、解答を丸暗記してしまうケースも見られます。特に、同じ問題が繰り返し出題される学校の場合、過去問の解答を覚えるだけで点数が取れてしまうと錯覚しがちです。しかし、入試問題は毎年形を変えて出題されるため、丸暗記では応用が利きません。

大切なのは、解答のプロセスや、その問題で問われている知識、思考力を理解することです。なぜその答えになるのか、どのような考え方で解けば良いのかを深く掘り下げて学習することで、初見の問題にも対応できる真の学力がついていきます。丸暗記ではなく、本質的な理解を目指しましょう。

中学受験の過去問はプロに任せるという選択肢

ご家庭での過去問対策が難しいと感じる場合や、より専門的な指導を求める場合は、プロの力を借りることも有効な選択肢です。

集団塾での過去問対策

多くの集団塾では、志望校別の過去問対策講座や特別講座が設けられています。ここでは、各学校の出題傾向に精通した講師が、過去問の分析に基づいた効率的な解法や時間配分のコツを指導してくれます。

また、同じ志望校を目指す仲間と切磋琢磨できる環境もメリットです。難関校を目指す場合や、ライバルと共に高め合いたい場合には、集団塾の過去問対策は非常に有効です。ただし、個々の弱点に特化した指導は手薄になる可能性もあります。

個別指導の活用

個別指導塾では、お子さま一人ひとりの学力や苦手分野に合わせて、きめ細やかな過去問指導を受けることができます。特に、「特定の科目の特定分野だけが苦手」「時間配分がどうしても上手くいかない」といった具体的な課題がある場合には、個別指導が大きな効果を発揮します。

講師がお子さまの解答プロセスを間近で確認し、その場で適切なアドバイスや指導をしてくれるため、効率的に弱点を克服し、解答力を高めることが可能です。また、過去問の添削指導や、志望校に合わせた記述対策なども手厚く受けられる点が魅力です。

塾の選び方

お子さまの学習スタイルや課題に合った指導形態を選ぶことで、過去問対策の効果を最大化できます。過去問演習でつまずきやすい「解きっぱなし」や「丸暗記」といった失敗パターンを回避し、お子さま自身の思考力を高める上では、手厚いサポートが非常に有効です。

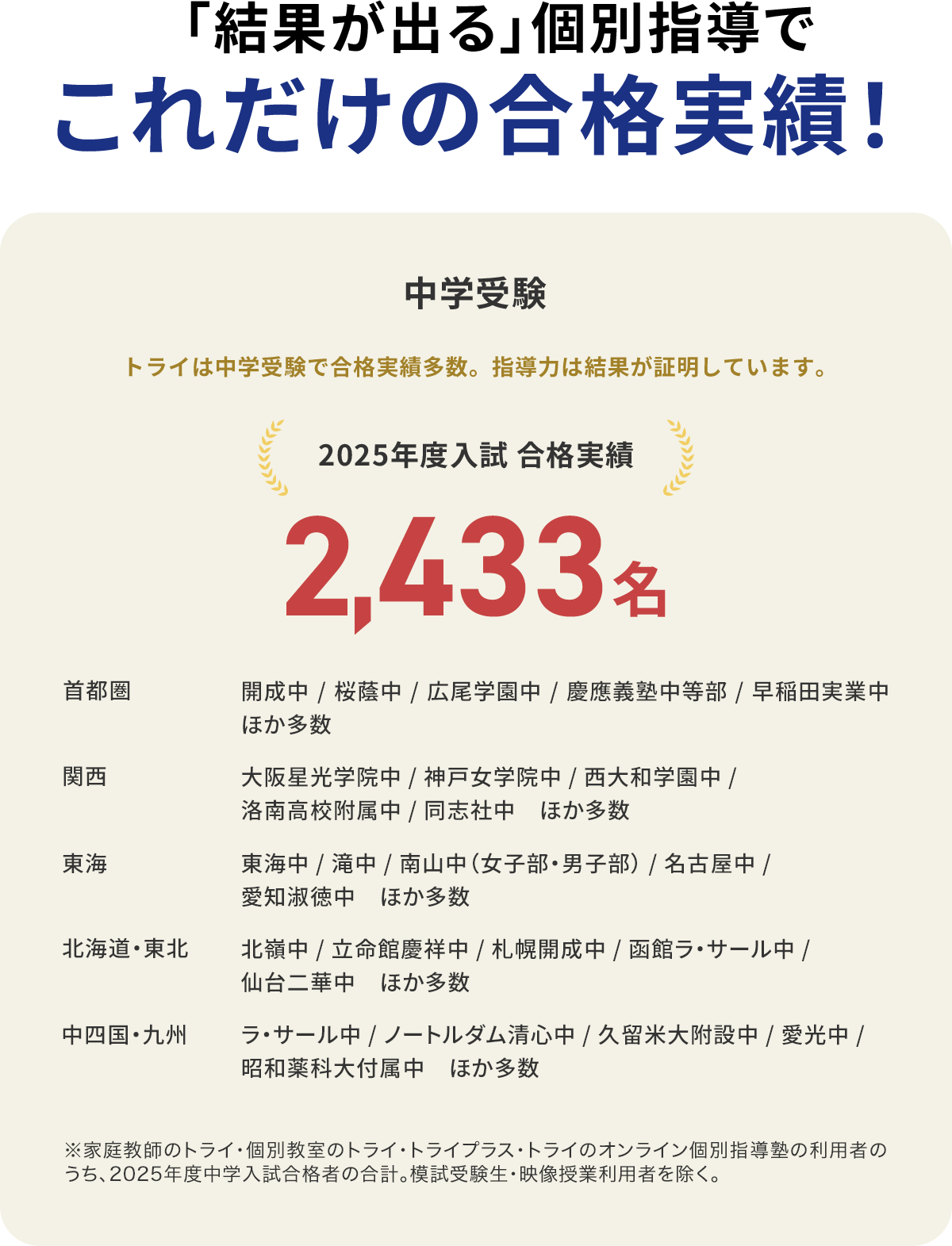

そのため、お子さま一人ひとりの課題に徹底的に向き合い、合格への最短ルートを提示してくれる個別指導はとても効率的と言えるでしょう。

まとめ

中学受験における過去問は、単なる問題集ではなく、志望校合格への鍵を握る最重要ツールです。お子さまの学年や科目に応じた最適な時期に過去問演習を始めること、そして「解きっぱなし」にせず、徹底的に分析し、弱点克服に繋げることが何よりも大切です。

焦らず、着実にステップを踏んで取り組むことで、過去問の効果を最大限に引き出し、合格へと繋げられます。もし過去問対策でつまずいたり、より効率的な学習方法を求めたりするなら、プロの力を借りるのも賢明な選択です。過去問対策もトライが徹底的にサポートしますので、過去問対策にお悩みの際はぜひお気軽にご相談ください。