中学受験において、「過去問」は重要な教材の一つです。しかし、実際には「何年分やればいいの?」「いつから始めるべき?」「ただ解くだけでいいの?」といった悩みを抱える保護者様が少なくありません。

過去問は、単に実力を試すだけでなく、志望校合格に向けた “戦略的な学習ツール” です。この記事では、過去問にどう取り組めば良いかという「やり方」に焦点を当て、効果的な進め方や注意点をわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

中学受験はなぜ過去問が重要なのか?

まずはじめに、中学受験においてなぜ過去問が重要なのか、その必要性についてわかりやすく解説します。

出題傾向をつかむため

志望校ごとに、出題傾向は大きく異なります。たとえば、算数で図形問題が頻出の学校もあれば、国語で記述問題に重点を置く学校もあります。過去問を繰り返し解くことで、「どのような形式で」「どの分野が頻出なのか」といった傾向が自然と見えてきます。これはテキストや模試では得られない、過去問ならではの貴重な情報です。

時間配分の練習になる

本番の試験では、限られた時間の中で問題を解き切る力が求められます。どれだけ学力があっても、時間内に力を発揮できなければ合格は難しくなります。過去問を使って実際の時間を測りながら演習することで、「この大問に何分かけるべきか」「どこで見直しの時間を取るべきか」など、時間の使い方を体感的に身につけることができます。

合格ラインの目安になる

学校ごとに公表されている「合格者平均点」や「合格最低点」を参考にしながら過去問を解くことで、自分の現在地を客観的に把握できます。「あと何点取れれば合格可能性が高まるのか」が見えるようになり、学習のモチベーションにもつながります。ただし、点数だけで一喜一憂するのではなく、どの問題で失点したかを分析し、復習することが最も重要です。

中学受験の過去問何年分・何周すべき?取り組み量と目安

中学受験における過去問の「やり方」に悩む保護者様の多くが、「何年分やれば十分なのか」「同じ年度の問題を何度も解く意味があるのか」といった疑問を抱きます。この章では、志望校合格に向けた過去問の“分量と回数”の目安を解説します。

第一志望校は5年〜10年分が目安

過去問の年数については、第一志望校であれば最低でも5年分、可能であれば10年分の演習が理想です。学校によっては出題傾向が一定しており、古い年度にも有益な傾向が含まれています。特に難関校や特徴的な問題傾向を持つ学校では、長期的な傾向把握が戦略的な武器になります。

また、出題形式に大きな変更があった場合(例えば、新傾向の導入、記述問題の増加など)は、変更前後の問題を比較しながら演習することも大切です。

第一志望は3周以上、併願校は1〜2周

第一志望校の過去問は、最低でも3周以上の繰り返しが必要です。初回で出題傾向を把握し、2回目で時間配分や得点力を高め、3回目以降でミスの修正や確実性を上げていくイメージです。できれば4〜5周すると、ほぼ「出題の癖」が自分のものになります。

併願校については1〜2周は取り組みたいところです。ただし、併願校であっても独自問題や特徴的な出題がある場合は、重点的に取り組む必要があります。全教科ではなく、苦手科目だけ2〜3周するという工夫も有効です。

偏差値帯や志望校数による調整方法

過去問の量は、「志望校の偏差値帯」や「受験校数」によって調整が必要です。偏差値60を超える難関校では、数年分を繰り返すだけでは足りません。難問対策として、「どこで得点するか」「どこを捨てるか」の見極めが鍵になります。過去問の得点結果をもとに、優先順位をつけた対策が必要です。

また、受験校が多い場合は、時間的な制約から過去問の演習に割ける時間が限られてきます。そのような場合には、第一志望校を中心に配分を調整し、併願校は傾向把握と最低限の実戦演習にとどめるのも一つの方法です。

過去問を解くべき順番と進め方

過去問はただ漫然と解くだけでは、十分な効果を得ることができません。大切なのは、「目的に応じて段階的に活用する」ことです。ここでは、1周目・2周目・直前期といったフェーズに分けて、それぞれ過去問をどのように解き進めれば良いのか解説します。

1周目は「時間を計らず解く」で傾向把握

過去問に初めて取り組む1周目では、時間を計らずじっくり取り組むことが基本です。目的は点数を取ることではなく、「その学校がどういう問題を出すのか」「記述なのか選択なのか」「単元の偏りがあるか」などの出題傾向を知ること。

初回でいきなり本番形式で挑むと、焦りや自信喪失につながることもあります。まずは1問ずつ丁寧に、わからなければ解説を確認しながら進めましょう。保護者様が隣で一緒に考える形でも構いません。傾向分析に特化した1周目と割り切ることが、後の実力アップにつながります。

2周目は「実戦形式」で本番を想定

傾向をつかんだら、2周目からは時間を計って解く=実戦形式に移行します。目安は、実際の試験時間通りに通して解きましょう。時計を意識しながら問題を取捨選択し、解く順番・時間配分の工夫も大切な練習になります。

特に算数や理科では、後半の難問に時間を取られすぎない判断力が求められます。「この問題は飛ばすべきだった」と気づくことも収穫です。得点よりも「時間内にどこまで完成度を高められるか」を意識して取り組むことが重要です。

直前期は「弱点補強」と「解き直し」で仕上げる

本番直前の3周目以降は、苦手分野の補強と、過去に解いた問題のやり直しが中心になります。1回目や2回目で間違えた問題だけをまとめておき、「なぜ間違えたか」「次に同じミスをしないためにはどうするか」を言語化させることが重要です。

復習ノートや間違い確認ノートなどを準備し、「解けなかった問題の整理法」を定着させておくと安心です。また、再度同じ年度の過去問を通しで解くことで、仕上がり具合の確認と自信の強化につながります。直前期は、多くの問題を解くよりも「完成度と定着」を意識しましょう。

正答率や合格最低点との比較での注意点

中学受験の過去問を進める中で、正答率や合格最低点との比較はつい気になるものです。「合格点に届いているから安心」「届かないから不合格」と一喜一憂する声もよく耳にします。しかし、点数だけで判断するのは危険です。この段落では、過去問の点数の扱い方について注意点を整理します。

「合格点=目標点」ではない

過去問には合格最低点や合格者平均点が掲載されていることが多く、得点を比較する目安になりますが、この数字はあくまで “参考” に過ぎません。その年の難易度や受験者のレベルにより、ボーダーラインは変動します。また、合格最低点は “当日の試験結果だけ” で判断されるのではなく、学校によっては内申や面接、小論文などを含めた総合評価で判断される場合もあります。

得点よりも「ミスの中身」を分析する

最も重要なのは、点数の高さや低さそのものではなく、“なぜ間違えたのか” を把握することです。ケアレスミスだったのか、時間切れだったのか、知識不足だったのか。それぞれの原因に応じた対策(例えば、計算練習、スピード強化、語彙の補強など)を行うことが、学力向上につながります。

合格ラインに届かなくても焦らない

過去問演習の初期段階では、合格点に届かなくても焦る必要はありません。本番までに「できない問題をできるようにする」ことが目的であり、過去問演習はそのための診断ツールです。むしろ、早期に課題を見つけて対処できれば、残りの期間で飛躍的な伸びが期待できます。

点数管理は「流れ」で見る

1回ごとの点数に一喜一憂するのではなく、数回分の得点推移を記録し、成績の “流れ” を見ることが大切です。安定して点が取れているか、苦手な単元が克服できているかを確認することで、より冷静で効果的な学習につながります。

中学受験の過去問でよくある失敗とその対策

過去問演習は中学受験の要と言える学習ですが、やり方を間違えると、かえって非効率になってしまうこともあります。ここでは、よくある3つの失敗パターンとその対策を紹介します。

間違えた問題の放置

「1回目に解けなかった問題をそのまま放置している」ケースは非常に多く見られます。間違いから学ばない限り、同じミスを繰り返すことになります。解説を読んで終わりではなく、類題を解く・ノートに整理するなどして、再定着を図ることが重要です。

復習なしで次の年度へ

復習をせずに次々と別年度の過去問に進むと、演習が “積み上げ型” ではなく “消化型” になってしまいます。解いたあとの「振り返りの時間」こそが、実力アップの核です。スケジュール上、解く時間ばかりを優先してしまうことがないよう注意しましょう。

機械的に解くだけになっている場合

「今日は2009年度、明日は2010年度……」というように、機械的に過去問を取り組むだけでは、実力は伸びにくくなります。“何を目的にこの年度の問題をやるのか” を明確にすることで、1回1回の演習の質が高まります。たとえば「今回は記述対策を意識」「今回は時間配分を重視」など、目標を設定して取り組むようにしましょう。

塾や家庭での過去問サポートの方法

過去問演習は、お子さまひとりで進めるには負荷が高い学習です。だからこそ、塾や家庭のサポートが学習効果を大きく左右します。ここでは、塾と家庭それぞれでできるサポートの具体例を紹介します。

塾での過去問指導の活用

多くの中学受験塾では、秋以降に志望校別の過去問演習講座や添削指導を実施しています。自宅では再現しにくい本番さながらの演習環境や、出題意図を踏まえた解説などは、塾ならではの強みです。志望校別講座があれば積極的に活用し、塾での演習→家庭での復習という流れをつくると効果的です。

保護者様のサポートは「管理と声かけ」中心に

家庭では、丸つけや解説のすべてを保護者様が担う必要はありません。むしろ、過干渉にならないように、「スケジュール管理」や「励まし・声かけ」を中心とするサポートが望ましいです。「今日はここまで解いたらおやつにしよう」「この問題、あとで一緒に見てみようか」など、前向きに取り組める環境づくりが大切です。

丸つけ・分析の具体例

過去問の丸つけは、単に正誤をつけるのではなく、「どう解いて、どこで間違えたか」を本人に説明させるようにしましょう。「これは知識ミス」「これは読み違え」「これは時間切れ」など分類できると、復習の精度が格段に上がります。自分なりに解説を書いてみる、間違い直しノートを作るといった工夫も有効です。

中学受験の過去問を始める時期が気になる方へ

ここまで「中学受験の過去問のやり方」について解説してきましたが、「そもそも、いつから始めるのが正解なの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

過去問の開始時期は受験生の学力状況や志望校の難易度によって異なりますが、適切なタイミングで取り組まないと、せっかくの学習効果も半減してしまいます。過去問は早すぎても遅すぎても逆効果。お子さまに合った始めどきを見極めるためには、時期に関する理解が欠かせません。

詳しくは、以下の記事で具体的な開始時期や準備方法について丁寧に解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

中学受験における過去問演習は、ただの確認作業ではありません。志望校の傾向を把握し、実戦力を養い、自信を積み上げていく “戦略的学習ツール” です。過去問を有効に活用するには、「何年分・何周すべきか」「どのような順番で取り組むか」「点数をどう見るか」など、やり方に明確な意図を持って臨むことが大切です。

また、過去問の効果を最大限に活かすためには、復習の工夫や保護者様・塾のサポートも欠かせません。ただ解くだけで終わらせず、「どうすれば次は解けるか」に向き合うことで、過去問が本当の意味での「伸びしろ」になります。

受験本番までの限られた時間の中で、最も合格に直結する学習の一つが過去問演習です。今回ご紹介したポイントを参考に、お子さまに合った正しいやり方で、過去問を効果的に活用していきましょう。

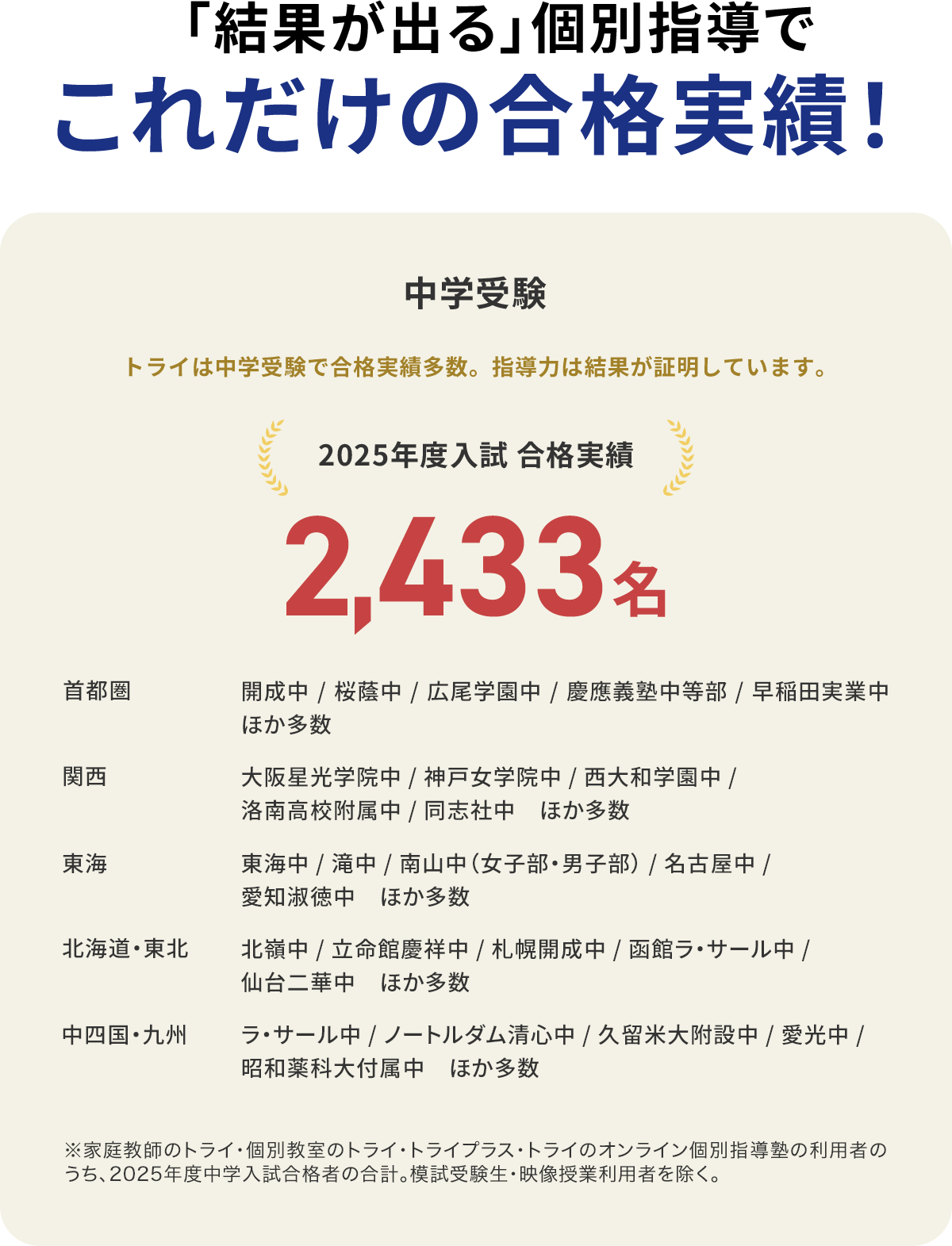

過去問対策でお悩みの場合は、トライの中学受験対策にお任せください。志望校別の出題傾向分析から時間配分のコツまで、お子さま一人ひとりに最適化した指導で合格までサポートします。