中学受験において併願校の選び方は、志望校対策と並んで重要な戦略の1つです。首都圏では受験可能な学校数が多く、1月には埼玉・千葉の学校、2月には東京・神奈川の本命校が控えるなど、受験日程は複雑化しています。その中で「本命校に落ちたら終わり」という一発勝負は、いまや現実的ではなくなりつつあります。

この記事では、併願の基本パターンについて、日程の組み方や最新の併願戦略までを総合的にご紹介します。親子で納得感のある併願プランを立てるために、ぜひ最後までお読みください。

中学受験の併願校とは?押さえておきたい3つの基本パターン

まずはじめに、中学受験の併願においてよく使われる分類方法についてご紹介します。

「本命校」「チャレンジ校」「安全校(お守り校)」とは?

中学受験では、志望校の合格可能性や志望度に応じて、複数の学校を組み合わせて受験するのが一般的です。第一志望校だけでなく、やや難関な挑戦校や滑り止めといった性格の異なる学校を併願することで、リスク分散を図ります。

ネット上やSNS上の中学受験コミュニティなどでは、これらの併願校をさらに細分化して呼ぶことも多く、さまざまな用語が使われています。ここでは最も一般的な分類である「本命校」「チャレンジ校」「安全校(お守り校)」の3つのパターンについて紹介します。

・ 本命校:合格したら必ず進学することを前提とした第一志望の学校。偏差値的にも志望度的にも「ここに行きたい!」という強い意志を持つ家庭が多いです。

・ チャレンジ校:やや背伸びをした受験先で、合格できるかは五分五分、または少し厳しめの学校。合格すれば嬉しいけれど、安全策として他の併願校も必要になるタイプです。

・ 安全校(お守り校):合格可能性が高く、入学手続きの締切も比較的遅めの学校。受験本番の「成功体験」を積ませたり、滑り止めとして進学先を確保したりする意味合いがあります。

この他にも、本命校の受験前に実戦経験を積むために受験する「前受け校」や、本命校と同レベルで併願する「併願校」など、より細分化した呼び方もあります。

合格の確率や志望度によって分ける考え方

併願校を考える際には、単に偏差値だけでなく、「合格可能性」「志望度」「通学距離」など多面的に検討する必要があります。特に「チャレンジ校」と「安全校(お守り校)」は、家庭によって位置づけが変わることも多いため、親子で価値観をすり合わせることが不可欠です。

1校に全てを賭ける時代は終わった?リスクヘッジの考え方

かつては「御三家一本勝負」のようなスタイルもありましたが、現在の中学受験では “受かる学校” と “行きたい学校” のバランスを取る「リスク分散」が主流です。受験日程が限られる中で、戦略的に複数校を選び、「万が一」に備えたプランを立てておくことが、精神的な安定にもつながります。

日程から見る併願戦略の基本

ここでは、受験日程と併願戦略の考え方について、ご紹介します。

受験日程の流れを押さえよう

中学受験では、試験日程が地域によって異なることを活かして、複数の学校を受験する併願戦略があります。特に関東では、1月に埼玉・千葉の私立中学の入試が始まり、2月1日から東京・神奈川の本命校がスタートするという流れが定番となっています。

この「1月校→2月本番」という日程の流れを活かすことで、早めに1つ合格を確保し、2月の本命校に安心して臨む、という戦略が関東地方の多くのご家庭で採用されています。具体的には、栄東・開智(埼玉)や市川・東邦大東邦(千葉)などが代表的な「1月受験の定番校」「前受け校」と言えます。

1月受験は「合格の安心材料」と「実戦演習」

1月は「合格できる学校」「2月の本命校に向けた練習」という位置づけで受験するケースが多く、いわば精神安定剤と実戦演習のような意味合いも持ちます。

早期に合格を得られることで、本人にとっては「やればできる」という自信が生まれ、保護者様にとっても「通える学校がある」という安心感が生まれます。逆にここで合格できないと、2月本番に向けて不安が高まるため、受かりやすさ・相性・受験日をしっかり吟味することが大切です。

午前・午後受験をどう組み合わせるか?

近年は午前・午後で異なる学校を受ける「ダブルヘッダー」受験が増えています。たとえば、2月1日に午前で開成を受け、午後に広尾学園や東京都市大学付属などを受験するようなパターンです。

この戦略のメリットは、1日に2回のチャンスが得られることと、万が一午前校で手応えが思わしくなかった場合でも、午後校を受験することで、気持ちの切り替えができることが挙げられます。一方で、移動時間や昼食時間の確保、試験への集中力の持続といった面で、かなりの体力・精神力を要する点は考慮する必要があります。また、午後入試は定員が少ない・試験時間が短いなど特殊な設計のケースもあるため、過去問対策が欠かせません。

「受かっても行かない学校」を受ける意味とは?

併願戦略を考える際によく聞かれるのが、「受かっても行かない学校を受ける意味はあるのか?」という疑問です。答えは「ある」です。

例えば、合格通知をもらって初めてお子さまが「行きたい」と思ったり、保護者様が「通わせたい」という感情に気づいたりすることもありますし、本命校直前のプレッシャーを軽減できるというメリットもあります。こうした心理的効果は、結果として本命校への合格率を高める間接的効果を持ちます。特に1月や2月前半に合格通知を手にすることで、「すべてがダメだったらどうしよう……」という不安から解放される効果があります。

代表的な併願パターン例とその意図

ここでは具体的な併願のパターンについてご紹介します。

リアルな併願スケジュール例を見てみよう

併願戦略を立てる上で参考になるのが、実際に受験生が採用した併願パターンです。ここでは首都圏における、比較的偏差値の高い男子・女子の2つのケースを紹介します。

〔例①〕男子・首都圏上位志望タイプ

渋幕(1/22)→ 開成(2/1)→ 巣鴨(2/1午後)→ 聖光学院(2/2)→筑波大駒場(2/3)→芝(2/4)→ 本郷(2/5)

この受験パターンは、開成志望の男子に多い王道的なスケジュールです。まずは1月の渋谷教育学園幕張で力試しをします。2月1日は本命の開成を受験します。開成の結果は3日までわからないので、1日午後に巣鴨を受験して合格を確保する戦略です。3日以降は、1日・2日の感触や結果を見て、受験校を調整することも必要となります。

ポイントは下記の通りです。

- 「御三家一本勝負」ではなくリスク分散型

- 午後受験をうまく活用し、実績+安心を確保

- 合格後の進学順位も家庭内ですり合わせておくことが肝心

〔例②〕女子・最難関志望+複数校併願型

栄東A日程(1/10)→ 市川(1/20)→ 桜蔭(2/1)→ 豊島岡(2/2)→ 豊島岡(2/3)→鷗友学園(2/4)

女子最難関である桜蔭を本命に据えつつ、1月に栄東で合格を確保し、市川でさらに自信をつける構成です。通常、桜蔭と女子学院は同日のため併願できませんが、いわゆる「サンデーショック」と呼ばれる試験日が日曜に重なる年(2026年など)は、女子学院の試験日が2月2日にずれるため併願が可能になります。

2月は難関校が連続するため、3日以降はそれまでの感触や結果を踏まえて合格可能性が高い学校へシフトすることも想定しておく必要があります。

なお、桜蔭と女子学院の併願が可能となる「サンデーショック」年であっても、受験スケジュールの組み方自体に大きな違いはありません。

ポイントは下記の通りです。

- 桜蔭・豊島岡は桜蔭志望者の鉄板の併願だが、2日間連続で高負荷になる

- 1月の合格校をしっかり確保することで、2月の心理的な余裕が生まれる

- 難関校女子は日程の選択肢が少ないため「3日目」の選択が鍵

偏差値×志望度×日程=併願設計の黄金バランス

併願校を決める際、多くの家庭が偏差値をベースに考えがちですが、実はそれだけでは不十分です。併願成功のカギを握るのは、「偏差値(合格可能性)」×「志望度(お子さまの希望)」×「日程(受験の並びや物理的制約)」の掛け算です。

たとえば「偏差値は届いているが、本人が校風を嫌っている」など、学校を滑り止めにしても、本番で気持ちが乗らず、実力を出し切れないことがあります。一方、「偏差値は高いけれど通いたい気持ちが強い」学校は、お子さまの集中力を引き出すチャレンジ校として有効です。

親子で「進学したい学校」の優先順位をすり合わせよう

併願パターンを考える上で最も大切なのは、合格後にどの学校へ進学するかを “あらかじめ” 親子で話し合っておくことです。

判断基準を決めておかないと、いざ合格が出たときに迷いやトラブルの元になります。受験校の発表日・入学金締切日はよく確認し、「合格はしたけど手続きが間に合わなかった」とならないよう注意しましょう。

よくある失敗パターンとその回避策

ここでは、よくある失敗の例とその防止策についてご紹介します。

チャレンジ校に偏りすぎる危険性

中学受験では「せっかくの機会だから、少しでも上を目指したい」という気持ちが強くなりがちです。その結果、チャレンジ校ばかりを並べた併願パターンを組んでしまうケースが少なくありません。

たしかに第一志望への挑戦は大切ですが、合格の可能性が30〜40%未満の学校ばかりを受けると、全滅のリスクが高まります。合格ゼロ」で受験を終えることほど、本人の自信とその後の学習意欲にダメージを与えるものはありません。

回避策としては、 偏差値や過去問の手応えをもとに、「8割以上の確率で合格できる学校」を1校以上は確保しておくことが重要です。

移動時間や試験時間の見落とし

午前・午後受験を活用する家庭が増えていますが、移動時間や試験開始時間の確認不足により、当日バタバタしてしまう失敗もよくあります。

午前受験が都心で午後受験が郊外の場合、想定以上に移動に時間がかかり、昼食を取る時間も確保できずに試験に突入して、テストの時間に集中力が続かないというケースもあります。

回避策としては、午前・午後を組み合わせる際、移動に最低90分の余裕を持たせ、昼食・トイレなども含めた行動計画を立てましょう。お子さまの体力と気力が最後まで保てるよう、保護者様はしっかりケアに努めましょう。

過去問対策の「傾向かぶり」で疲弊

複数校を受ける場合、学校ごとに出題傾向が大きく異なります。出題傾向が違いすぎると、お子さまが混乱したり、対応力が落ちてしまうケースがあります。記述式が多い学校ばかりを受けていたのに、唯一、選択問題中心の学校だけ不合格になった、というようなこともあり得ます。

回避策としては、出題形式・時間配分・問題傾向を把握し、併願校のバランスを考えることが重要です。事前に過去問の取り組みスケジュールの計画も立てましょう。

保護者様の希望を優先しすぎ

併願スケジュールは保護者様が主導して組むことが多いですが、「通わせたい学校」と「お子さまが行きたい学校」がズレていると、試験本番でのモチベーションに大きな差が出ます。

回避策は、最低でも「ここだけはお子さまが前向きに通える学校」を1校は組み込むことです。親子で事前に “志望順位の合意形成” を行っておくことが後悔を防ぐポイントです。

「過去問をいつから始めればいいか」に迷っている方は、こちらの記事もご覧ください。

併願校の選び方Q&A

Q1:何校くらい受けるのが一般的?

A: 4〜6校程度が一般的です。1月に2校、2月に3〜4校というパターンが多いです。ただし、お子さんの体力・精神力によっては3校以下に抑える家庭もあります。

Q2:すべて合格したらどうする?

A:事前に「合格後の進学優先順位」を親子で共有しておくのが大切です。手続き締切日は学校によって異なるため、迷っているうちに辞退扱いになることもあるため注意しましょう。入学金を複数校に納めることもあるため、経済的負担についてはご家庭内で確認が必要です。

Q3:安全校(お守り校)は偏差値をどれくらい落とすべき?

A:本命校より5~10ポイント下が目安と言われますが、志望校の偏差値帯によって調整が必要です。大切なのは「確実に受かる」「本人が通っても良いと思える」ことです。

Q4:午後受験って本当に意味あるの?

A:合格可能性がある学校なら、午後受験は有効です。ただし、午前受験で燃え尽きる・体調を崩すお子さんもいます。移動距離・休憩時間・食事の準備も含めた綿密な計画が必要です。

Q5:実際、どうやって決めた?(SNS体験談をご紹介)

実際に併願校を決めた家庭の声には、リアルな視点が詰まっています。実際の保護者の体験談をご紹介します。

過去問の相性を見て、お子さまが「解きやすい」と感じた学校を安全校(お守り校)に選びました。本人の自信にもつながりました。

第一志望が都内だったので、あえて1月は埼玉の学校を2校受けました。本命の練習になったし、合格通知が出てから気持ちが安定したと思います。

通学時間をGoogleマップで計算して、1時間以内の学校に絞って検討しました。結果的に、子どもの生活リズムを考える良い判断だったと思います。

過去問の相性・通学時間・試験日の並び・本人の志望度など、複数の要素を検討した上で併願校を決めているご家庭が多いようです。「もしこの学校に通うことになっても納得できるか?」という視点を持つことが、最終的な満足度につながります。

併願パターンを考える際のポイント

併願戦略は「いつ考え始めるか」も非常に重要です。夏以降に志望校がある程度固まってきたら、秋(9〜10月)には併願パターンの原案を作ることをおすすめします。11月〜12月には過去問演習が本格化し、学校説明会や面接練習などのイベントも重なり、じっくり併願校を検討する余裕がなくなってくるためです。

Excelでの「併願管理表」作成

各校の試験日、合格発表日、入学手続き期限を一覧化して可視化して管理しましょう。家族で共有しやすく、リスクの把握にも便利です。

特に注意したいのは、「合格発表日と手続き期限の間隔」です。場合によっては、第一志望の合格発表前に安全校の入学手続きを迫られるケースもあります。その際、入学金の納入が必要になることもあるため、事前に金額や返還条件を整理しておくことが重要です。

Excelであれば、試験日順に並べ替えたり、合格発表日と手続き期限を色分けしたりすることも簡単です。さらに「午前・午後」や「チャレンジ・本命・お守り校」の区分を色分けしておけば、受験全体のリスクとバランスを一目で把握できます。

受験ブログ・X などの併願体験記で情報収集

ブログやXには、実際に中学受験を終えた保護者様たちの、「どの学校を、どの順番で受けたか」という実体験の情報が豊富です。特に、公式サイトや塾の説明会では得られない細かな情報(試験会場の雰囲気、当日の移動時間の体感、想定外のトラブルなど)がわかります。

ただし、体験談はあくまでその家庭のケースに過ぎず、全員に当てはまるとは限りません。参考にする際は、複数の事例を比較して共通点を抽出するのがおすすめです。

また、保護者が受験スケジュールを表やマップで公開している情報は、午後受験の移動距離や休憩時間の感覚を知る上で役立ちます。こうした情報を活用することで、併願戦略をより現実的で無理のない形に整えることができます。あくまで一つの目安としてチェックし、自分の家庭の状況に合わせて調整しましょう。

塾に相談すること

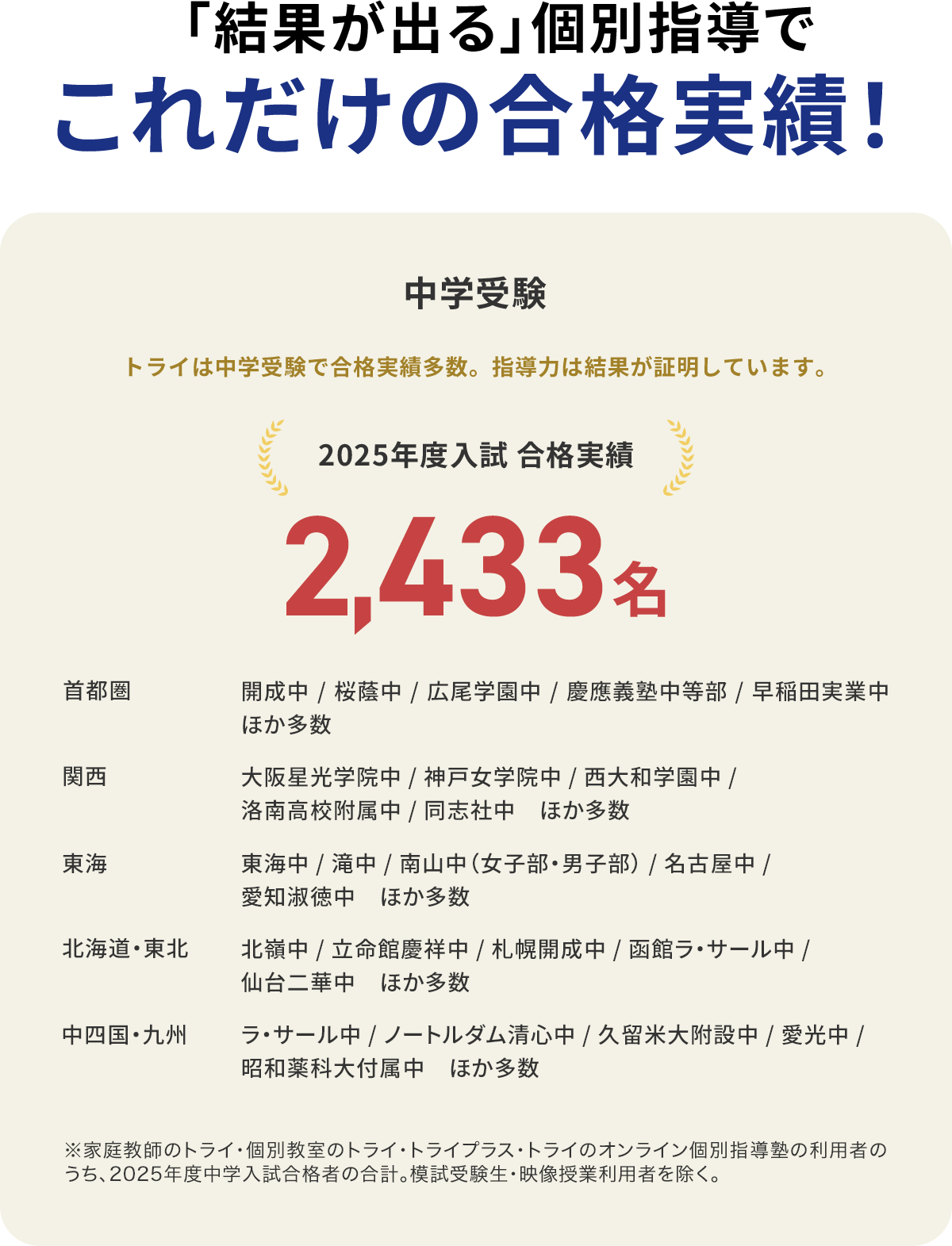

併願パターンは、偏差値データや過去の合格実績だけでは判断しきれない複雑な要素が絡み合います。お子さまの学力の伸び具合、性格的な向き不向き、志望校との相性など、数値化できない部分も多いためです。

通塾されている場合は、担当講師や進路指導の先生に早めに相談することをおすすめします。これまでの指導経験から、似たような学力帯・志望校のお子さまがどのような併願パターンで成功したかという具体例を教えてもらえることが多いです。

また、模試の結果や過去問の取り組み状況を踏まえて、「この学校は少し厳しいかもしれません」「ここは安全校(お守り校)として機能しそうです」といった客観的なアドバイスも得られます。家庭だけで悩まず、受験のプロの視点を取り入れることで、より現実的で安心できる併願戦略を立てることができるでしょう。

併願戦略は“作って終わり”ではなく、 “メンテナンスが必要なもの” です。模試結果や本人の成長、学校との相性などを見ながら、本番直前までに何回も見直しましょう。

まとめ

併願パターンは、偏差値や通学距離だけでなく、お子さま一人ひとりの性格や志望度、学習の進み具合に応じて柔軟に組み立てることが大切です。志望校が固まってきた段階で、現実的かつ納得できる併願プランを親子で話し合っておくと、受験本番も落ち着いて迎えられます。とはいえ、併願校選びに悩んだり、日程調整に不安を感じたりすることもあるでしょう。そんなときは、通っている塾や受験のプロに相談するのが一番の近道です。

トライでは、お子さまの学力・志望校・性格に応じて、無理のない併願パターンのご相談にも対応しています。受験直前の不安や調整も一緒に乗り越えていけるよう、全力でサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。