高校生にとって、大学選びや進路選択は非常に重要な問題です。将来について考えなければいけないとわかっていても、何から手をつければ良いのか、そもそも自分に何が向いているのかがわからない状態ではありませんか。

まわりの友人が進路を決めていく中で、自分だけ取り残されたように感じるかもしれません。

進路が明確に定まっていなくても焦る必要はありませんが、早めに準備を始めることで選択肢が広がるのも事実です。

この記事では進路が決まらない高校生が今すぐ始められる具体的な7つの対策ステップと、特に総合型選抜(旧AO入試)という制度を活用した大学進学という選択肢について、未来を切り拓く方法をわかりやすく解説します。

進路について漠然と悩みを抱えている高校生にこそ読んでほしい内容です。ぜひ参考にしてください。

進路は高3の夏までに決めておきたい

進路が決まらないと不安や焦りを感じてしまうかもしれません。しかし、自分の将来に真剣だからこそ、簡単に答えが出ず迷ってしまうものです。

焦る必要はありませんが、一般入試以外にも大学受験の選択肢を多くするためには、遅くとも高校3年生の夏までに、具体的な進路を決めておきましょう。

特に総合型選抜は、他の入試方法に比べて出願時期が早く、多くの大学では9月頃から始まる大学もあります。そのため、志望理由書や面接などの準備を進めるには、夏休み前に決断する必要があります。

また、それ以前に、高校2年生への進級時には文系・理系の選択も迫られます。大学によっては特定の科目の履修が受験の条件となるため、この段階で大まかな方向性を定めておいたほうが良いでしょう。

また、安易に文理を選んでしまうと、受験には不要な科目を高3まで履修し、定期試験でも得点を取らなければならないといった負担が生じる場合もあります。一方で、私立大学の薬学系・看護医療系・農学系など、一部の理系学部では数学Ⅲを受験に課さないケースもあるため、あえて文系を選択して数Ⅲの履修を避けるという選択をすることもできるでしょう。

総合型選抜などを活用して受験チャンスを広げるためにも、「高2の文理選択」や「高3の夏」といった節目が、自分の進路を考える重要なタイミングです。

進路が決まらない高校生が今すぐできる7つの解決ステップ

進路が決まらず不安を感じている高校生にとって、何から手を付けて良いかわからない状況はとてもつらいものです。

しかし、進路が定まらないときこそ、一歩ずつ具体的な行動を始めることが大切です。

ここでは、高校生がすぐに取り組める7つの解決ステップを紹介します。

- 自己分析をする

- 興味のある職業を調べる

- 大学・専門学校・就職など進路の種類を比較する

- オープンキャンパスや説明会に参加する

- 信頼できる大人・先生・家族に相談する

- WebサイトやSNSで調べる

- まずは1つ行動してみる

今抱えている不安や迷いを少しずつ解消し、将来への視野を広げるきっかけになります。

STEP1|自己分析をする

まずは自分の好きなことや得意なことをノートに書き出し、「自己分析」から始めましょう。

自分の興味がある分野を調べることによって、進路の絞り込みができます。

たとえば映画が好きで、その魅力を多くの人に伝えたいと思った場合、映画のプロモーションに関わる仕事や舞台に関わる仕事が候補に挙がるとします。

すると映像表現やメディアに関する知識を学ぶ必要があり、専攻するべき学問分野が見えてきます。

自分の好きなことがぱっと出てこない場合は、自己分析ツールや適性診断を活用するのもおすすめです。

客観的なデータを得ることで、自分では気付かなかった強みや興味の方向性を知るきっかけにもなります。

STEP2|興味のある職業を調べる

自分にどんな仕事が向いているのかがわからないのは、頭の中で詳細なイメージができないためです。

情報を集めることで少しずつイメージできるようになり、これまで聞いたことがない職業にも出会えるかもしれません。実際に調べてみると、夢のある職業だと思っていたら意外と地味だったりする可能性もあります。

例えば、インターネットや図書館を活用し、気になる職業の仕事内容や働き方、必要な資格やスキルなどを調べてみましょう。親がどんな仕事をしているか、本当はどんな仕事がしかったか聞いてみるのもおすすめです。

また、ネットで現場の声や先輩の体験談を知ることもできるので、自分の興味に合わせて情報を集めましょう。ただし、こうしたネット上の情報に依存し過ぎるのも注意が必要です。個人の主観や一面的な意見が強調されることもあるため、情報の取捨選択を心がけましょう。

STEP3|大学・専門学校・就職など進路の種類を比較する

職業の方向性が定まったら、必要な科目やジャンルが学べる進学先を比較しましょう。

大学(短大)・専門学校・就職などそれぞれの進路には異なるメリット・デメリットがあります。自分に合う道を選ぶために、まずはそれら選択肢の特徴を比較してみましょう。

大学・短大・専門学校、就職就職の比較

| 進路 | 特徴 | 期間 | 学費の目安 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| 大学 | 幅広い教養と専門知識 | 4年制 | 国立:約250〜300万円 私立:約400万円 |

・将来の選択肢が広い ・初任給が高くなりやすい ・自由な時間がある |

・学費が高額 ・目的意識がないと時間を無駄にしてしまう |

| 短期大学 | 学位と実務知識 | 2年制 | 約200万円 | ・短期間で学位が取得できる ・学費を抑えられる ・系列大学などへの編入も可能(編入制度を利用すれば、難関大学に進める可能性もある) |

・大卒に比べ求人が少ない場合がある ・学生生活が短く忙しい |

| 専門学校 | 職業直結の実践スキル | 2年制 | 約240万円 | ・即戦力となる専門技術 ・就職に有利 ・分野によっては奨学金を受給しやすい |

・分野が限定される ・一般教養が学びにくい ・留年で即退学になりやすい |

| 就職 | 早く社会で実務が積める | - | - | ・経済的に早く自立できる ・学費の負担がない |

・大卒に比べて職種を選びにくい ・初任給が低くなりやすい ・昇進を目指す場合、就職後も勉強を継続しなければならないケースがある |

上記表の通り、進路によって学ぶ内容や期間、費用が大きく異なります。

大学や短大は、幅広い教養と専門知識を学びながら、将来の可能性を広げられるのが魅力です。一方、専門学校は特定の職業に就くための実践的なスキルを短期間で習得し、目指す業界への就職に強い反面、進路の方向転換がしにくいという側面もあります。

また、専門学校は留年や休学が認められにくい傾向があり、退学した場合は奨学金の返済義務が一度に発生するケースもあるため注意が必要です。

進学先の場所によっては、一人暮らしでの生活費も異なるため、保護者ともよく相談しながら慎重に選びましょう。

STEP4|オープンキャンパスや説明会に参加する

実際に現地に足を運び、進学後のイメージを膨らませていきましょう。

最近はオンラインで開催される説明会も増えているため、遠方の学校や気になる分野にも気軽に参加できます。

また、大きな会場で幅広いジャンルから情報収集ができる合同説明会もおすすめです。

さまざまな大学のブースがある会場ガイダンスでは、自分が知らなかった学校を見つけられたり、ジャンルの異なる学部学科の話を聞くことができたりするため、自分の将来像や進路の選択肢が広がります。

STEP5|信頼できる大人・先生・家族に相談する

進路に迷う場合は、信頼できる先生や家族に相談しましょう。

客観的な意見や新たな視点を得られるため、自分では気づかなかった長所や強みを指摘してもらえたり、実体験に基づくアドバイスを受けられたりします。

また、実体験を聞く際には成功体験だけではなく、失敗談を聞くのもおすすめです。学生の頃やっておけばよかったことや、大学が就職にどう影響したのかなどを聞くと、将来も見えやすくなります。

そのほか、多くの生徒たちを見てきた塾講師や家庭教師に相談するのも良いでしょう。

STEP6|WebサイトやSNSで調べる

進路先でもっとリアルな情報を知りたい場合は、WebサイトやSNS、YouTubeを活用しましょう。

大学や専門学校のホームページでは、学部や学科の詳細、カリキュラムを知ることができます。在学生や卒業生のインタビュー、キャンパスライフの様子なども確認できるため、イメージしやすくなります。

SNSやYouTubeでは、学生生活のリアルな様子が発信されるため、雰囲気をつかむこともできます。

ただし、ネットやSNSの情報は正確ではない可能性もあるため、複数のサイトや公式資料と照らし合わせて確認する習慣が大切です。

STEP7|まずは1つ行動してみる

進路が決まらない場合は、まずは上記ステップを一つでも試してみてください。

一つ行動を起こすことで、今まで見えなかった問題や、新しい発見につながります。動きながら考えて確かめていきましょう。

行動した結果「やっぱり違った」と思った場合も、無駄なことはなく、進路選択に役立つ重要な経験です。

進路決定は大人になってからも悩む大きなテーマなので、焦らず自分のペースで進めましょう。迷いや不安があっても、一歩踏み出せば状況は必ず変わります。今できることから始めてみてください。もし進路選びに迷ったときは、専門家に相談することも大きな助けになります。

進路を決めるときに避けたい注意点

進路を決めるときにやってしまいがちな、避けたいポイントは以下の3つです。

- スマートフォンやネットの情報だけで判断してしまう

- 大学のネームバリューやブランド力だけで志望校を決める

- 就職率や国家試験合格率だけで判断する

人生に影響する選択だからこそ、多角的に自分の目で確かめることが大切です。

それぞれ詳しく解説します。

インターネットのみで情報収集する

SNSや動画サイトなどはリアルな声が得られる反面、個人の主観や一部の意見が強調される場合も多いです。

実際にネットで評価が高かったから、SNSで話題になっていたからといった理由で判断せず、あくまで一つの感想として、鵜呑みにしないようにしましょう。

一つの情報源に縛られず、オープンキャンパスに参加するなど、自分の目で確かめることが大切です。

ネームバリューやブランド力だけで志望校を決める

知名度の高い学校に進学することは魅力的ですが、こだわりすぎるのも注意が必要です。

近年急激に評価を高めた大学の場合、企業の採用担当者の世代によって、その魅力が就活時に理解されない可能性があります。

ネームバリューを気にするなら、今の評価だけでなく、どのくらい知名度や歴史があるのかを調べておくのも重要です。

大学のブランドは、複数の選択肢で迷った際の最後の一押しにはなり得ますが、それだけで進路を決めることのないようにしましょう。

就職率や国家試験合格率で判断する

「就職率98%」などの大学のアピールがあっても、その内訳が見えない場合には注意が必要です。

希望通りの業界や職種に就いた学生がどれくらいいるのか、総合職と一般職の割合はどうなっているのかまでは実態がつかめないためです。

また国家試験の合格率についても、学校のサポート体制や学習環境、受験者の母数などによって大きく違いが出ることもあります。

数字のカラクリに惑わされず、自分自身の目で本質を見極める姿勢を持ちましょう。

大学進学という選択肢を見直してみよう

進路が決まらずに悩む高校生の中には、「本当に大学に行く意味があるのだろうか」「今からでも大学進学を目指せるのか」といった疑問や不安を持つ方も少なくありません。

しかし、大学進学は就職のためだけではなく、さまざまな可能性を広げる選択肢です。

将来の幅を広げたい、興味のある分野をじっくり学びたい、社会に出る前に自分のやりたいことを深めたい人にとっては貴重な時間となります。

「なんとなく大学に入ったけど、貴重な時間を無駄にして過ごしてしまった」とならないよう、今からしっかりと目的を持っておきましょう。

大学に行くメリットは「就職」だけではない

大学進学のメリットは、自分の将来の可能性を広げるための時間と環境が確保できる点にあります。

具体的なメリットは、下記のとおりです。

- 興味のある分野をについて幅広く学び、専門的を深めるための基礎を築くことができる

- サークル活動やインターン、人との出会いを通じて視野を広げることができる

- 自分で考え行動する力を養い、将来どう生きていくかを考えることができる

就職のさらに先を見据えた自分の将来につながる経験が得られます。

学びの幅、出会い、人脈、将来の選択肢

大学とは入学してから自分の進みたい道を探すことができ、将来の選択肢を広げられる場所です。

学びの面では、幅広い学問に触れながら、自分の本当にやりたいことを見つけて専門性を高めていくことができます。

またさまざまな人々との出会いが卒業後の人脈となり、仕事やプライベートで貴重な財産となるでしょう。

これらの学びと経験を通じて、大学院進学、就職、起業といった多彩なキャリアパスへの道を拓くことができます。

今からでも「大学進学」を検討する価値がある理由

近年は総合型選抜や学校推薦型選抜など、多様な入試方式が拡大し、出願できる大学や学部が増えています。

学力だけを測る従来の一般入試だけでなく、自分の個性やこれまでの活動、将来の意欲をアピールできる選択肢があるのは心強いです。

面接や小論文、プレゼンテーションなど多様な評価軸が取り入れられているため、勉強だけでは自信がない人にとっては大きなチャンスになります。

まだ明確な進路が決まっていないからこそ、将来の可能性を広げることも検討してください。

文系・理系の選択

文系・理系の選択は、高2への進級時に決断を迫られることが多く、進学や受験の科目・出願条件にも大きく影響します。

たとえば、医療系や理工系の学部を目指すなら理系選択が必須ですが、総合政策・国際関係・環境情報などの学部も近年増えており、文理選択が必須でない場合もあります。

ただし、「文理を決められないから」という消極的な理由で学際系学部を選んでしまうのは注意が必要です。学びたいことの軸が定まらないまま進学すると、専門性が身につかないまま卒業を迎えてしまうリスクがあります。

そういったリスクを避けるためにも、気になる分野の大学・学部卒業後の進路まで調べてみることをおすすめします。

文系・理系どちらを選んでも自分の興味や将来像をしっかり持つことが大切です。

進路が決まらない高校生こそ注目したい総合型選抜という選択肢

勉強だけで勝負するのは不安、自分の個性や努力をもっと評価してほしいと感じている人に、総合型選抜はおすすめです。

総合型選抜とは、学力試験だけでなく面接や小論文、プレゼンテーションなど総合的な評価によって自分らしさをアピールできる入試方式です。

推薦入試や一般入試との違いとは?

一般入試は筆記試験を中心に、基礎学力が問われます。一方、推薦入試は面接や小論文、プレゼンテーションなどを通じて人物像や学習意欲、将来性が重視されます。

特に総合型選抜は、高校からの推薦が不要なため、出願条件を満たせば誰でも出願できるのが特徴です。出願条件は大学や学部によってさまざまですが、評定平均や英語などの資格の取得を求められる場合があります。

これまでの学びや経験、活動実績などが総合的に評価されるため、自分の強みを伝えたい、学力試験だけでは伝えきれない個性や努力を評価してほしい人には、総合型選抜がおすすめです。

総合型選抜の出願

総合型選抜の出願時期は、9月以降に始まることが多いです。しかし大学によっては、出願前に志望理由などを記入したエントリーシートが必要な場合があり、早ければ6月頃からスタートします。

出願時期の傾向としては、国公立大学に比べ私立大学の方が早く受付を開始するため、夏休み前には志望校を検討しておきましょう。

また、志望理由書や小論文対策はもちろん、面接やプレゼンテーションの準備も必要となります。

「なぜその大学・学部を志望するのか」、「高校生活でどんな努力をしてきたのか」、「将来どんなことを学びたいか」など、自分の思いやビジョンを具体的に伝えることが重要です。

出願スケジュールに加え、試験対策も必要となるため、総合型選抜の準備はなるべく早めに始めましょう。

自分の強みを活かせるチャンス

総合型選抜の魅力は、学力試験だけでは評価されにくい自分の強みをアピールできる点です。

- 部活動でのリーダー経験や大会での実績

- 地域イベントやボランティアへの参加

- 資格取得や受賞歴

学校生活で培った自分の得意なことや、経験したことをアピールするためにも、自己分析はしっかり行いましょう。

さらにその経験から「何を学び・どう感じて・今後どうしていきたいか」を伝えることができると評価されやすくなります。

大学が求める人物像などがホームページに書かれているので、事前に読み込み、自分の強みと結び付けられるようにしっかり対策しましょう。

準備すればまだ間に合う

大学や学部ごとに選考内容や必要書類が異なるため、早めに募集要項をチェックしましょう。

自己分析や志望理由書の作成、面接や小論文の対策を正しく行えば、まだ間に合います。

自分ひとりでは対策しきれないと感じたときは、先生に相談したり、プロのサポート受けたりしてみてください。

専門的なアドバイスや書類添削、模擬面接などを受けることで、自信を持って受験に臨むことができます。

どんな人に向いているか?

総合型選抜に向いている人には、以下3つの特徴があります。

- 学びたいことや将来の夢が明確な人

- 強みや個性を表現できる・説明できる人

- 部活動・課外活動・資格取得の実績がある人

総合型選抜では、将来への意欲やビジョンが明確で大学がほしい学生にマッチした人を求めています。大学側がどのような人に入学してほしいかは、アドミッションポリシーで公開されています。

アドミッションポリシーとは、大学が「どのような学生に入学してほしいか」を示す入学受け入れ方針のことです。

志望校のアドミッションポリシーを確認すれば、どんな準備が必要かわかるため、事前にホームページで見ておくことが必須となります。

どこで対策できるか?

まずは志望校の公式サイトを確認しましょう。大学や学部ごとに選考内容や準備のポイントが異なるため、募集要項を確認することが大切です。また、オープンキャンパスや説明会に参加し、直接質問すればアドバイスをもらうことができます。

学校の進路指導や担任の先生は、出願の流れや必要な書類、面接のポイントをアドバイスしてくれます。困ったときは、積極的に相談してみましょう。予約が必須ではなくても、事前にチェックして、特に具体的な質問・相談がある場合は、できれば予約することをおすすめします。

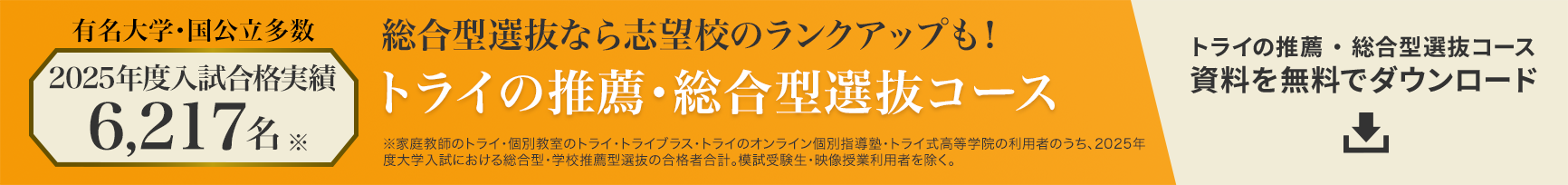

また、トライでは、「志望理由書や小論文が苦手でピンポイントで対策したい」など一人ひとりにあった実践的なアドバイスが可能です。悩まず自分に必要な対策を見つけて、早めに準備を進めていきましょう。

まとめ

進路が決まらないと悩む高校生にとって、将来への不安や焦りはとても大きなものです。

「自分だけが決断できない」「何から始めれば良いかわからない」「本当に納得できる進路を選びたい」という悩みは誰もが持つものです。しかし、早めに情報収集や行動を始めることで、進路の選択肢は確実に広がります。

自己分析や職業調べ、学校見学、信頼できる大人への相談など、小さな一歩を積み重ねていくことが、本当に自分のやりたいことにつながります。一人で悩まず、自分のペースで納得できる進路を目指してください。

トライでは生徒一人ひとりの目標や強みに合わせた指導が可能です。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

合格へ導く4つのステップ

圧倒的な合格実績を生み出す、

他塾にはない徹底的なサポート

年間カリキュラム

の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。

コーチング面接

【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)

動画コンテンツ

の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。

添削サポート

【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。

志望校に特化した

オーダーメイドの対策が可能です!