小6の秋というタイミングで中学受験を考え始めたお子さまと保護者様は、周囲の受験生が何年も前から準備をしてきた中で、たった数ヶ月で追いつけるのか心配されていることでしょう。

現実として、小6秋からの受験スタートで合格を掴んだお子さまは、決して少なくありません。むしろ、この時期だからこそ集中力を発揮し、逆転合格を果たすケースもあるのです。

この記事では、小6秋からでも受験に挑戦したいと考える保護者様に向けて、「どんな学校を目指すべきか」「どう戦略を立てるか」「塾はどう選べば良いか」といったポイントをわかりやすく解説します。

小学6年生秋からの中学受験スタート、間に合うの?

「小6の秋からでは間に合わない」そんな声をよく耳にします。しかし結論から言えば、間に合う可能性は十分あります。とはいえ、それは「誰でも」「どの学校でも」合格できるという意味ではありません。現実を見据えた上で、適切な戦略とサポート体制を整えることが前提となります。

小6秋からでも「合格可能」は事実

実際、9月や10月に中学受験の決断をして、そこからわずか数ヶ月で合格を掴むお子さまは少なからずいます。特に、基礎学力がある程度備わっているお子さま、集中力のあるお子さまにとっては、この数ヶ月が勝負になります。秋からスタートする受験生は、限られた時間だからこそ集中できるという利点を活かすことができるのです。

成功には「条件」と「戦略」が必要

当然ながら、すべてのお子さまにとって「間に合う」とは限りません。成功するには、以下のような要素が大きく影響します。

・お子さまの現在の学力レベル(特に算数・国語)

・モチベーション(お子さま自身が受験に前向きかどうか)

・家庭でのサポート体制(保護者様の伴走姿勢・スケジュール管理)

・最適な指導環境(個別指導の有無・講師との相性)

「とにかく詰め込めば何とかなる」というやり方は、かえって本人を追い詰めてしまいます。だからこそ、何を捨て、何に集中するかを見極めた戦略的な学習が必要なのです。

実際に秋から受験して合格するパターン

以下のようなケースでは、秋からのスタートでも十分に合格を狙うことができます。

・これまで学習塾に通っていたが、志望校が決まっていなかった

・小学校の学習内容はよく理解しており、応用力を伸ばせば対応できる

・他の習い事をやめ、受験一本に絞ることができる

・個別指導で必要な部分だけを集中的に補強する環境が整っている

特に、集団塾でついていけなかった経験があるお子さまには、1対1でペースに合わせて学べる個別指導が大きな助けになります。

志望校や家庭のサポートによっても変わる

目指す学校のレベルや出題傾向、科目数によっても間に合うかどうかは大きく変わります。たとえば、2科目入試を採用している学校や、記述よりも選択肢型の出題が多い学校であれば、短期間での対応がしやすい傾向があります。

また、保護者様がスケジュールを管理し、声かけや生活リズムを整えるサポートができるかどうかも、成功の可否を左右する大きな要因です。

中学受験、どんな学校なら狙える?現実的な志望校選び

小6秋からの中学受験においては、志望校選びが成功の鍵を握ります。難関校への合格を目指すのはハードルが高い一方で、現実的に合格が狙える学校も多くあります。戦略的な学校選びと、試験日程の組み立て方について解説します。

難関校は厳しいが、まだ十分狙える中堅〜実力相応校もある

秋から受験準備を始めた場合、開成・桜蔭・灘といった最上位の難関校を目指すのは、相当な下地がない限り現実的ではありません。しかし、中堅校や実力相応校であれば、今からでも十分に対策が間に合う可能性があります。

近年は、出題傾向を把握しやすい学校や、記述が少なく選択問題中心の学校も増えており、短期間でも出るところに絞った学習がしやすくなっています。

偏差値40後半〜55程度なら現実的にチャンスあり

目安としては、偏差値47〜55前後(※首都圏模試の偏差値)の学校が、秋スタート組にとって狙いやすい範囲となります。この偏差値帯の学校は、基礎力を確実に固めていくことで合格圏内に入る可能性が十分にあります。特に以下のような条件に該当する学校がおすすめです。

・2科目入試(算・国)を採用している学校:対策科目が絞れるため短期間でも対応しやすい

・思考力よりも基礎知識重視の出題傾向:一問一答や選択問題形式が多い学校

・過去問で出題パターンが固定化されている学校:短期間で傾向を掴みやすい

日程面でも2月校だけでなく、1月校も視野に

東京・神奈川の私立校は2月に試験が集中していますが、埼玉・千葉の私立校は1月入試を行うところが多く、受験の“前哨戦”として活用できます。1月校の受験には、試験慣れや当日の動きの練習になる、合格を1つ取ることで精神的に余裕ができる、第一志望校の前に自信をつけやすいといったメリットがあります。志望校が東京の2月校であっても、1月校を併願先としてスケジューリングするのは非常に有効です。

公立中高一貫校 vs 私立の選び方

公立中高一貫校は、都立・県立などで人気が高い選択肢ですが、試験が適性検査形式で、塾でも独自対策が必要になるため、この時期からだと対策の難易度は高めです。特に作文や資料読解が苦手な場合は、得点源にしづらいため注意が必要です。一方で、私立中学は学校ごとに入試傾向が明確で、過去問対策が有効に機能するため、戦略を立てやすいというメリットがあります。

秋スタートであれば、まずは私立中学を中心に現実的な学校をリストアップしましょう。公立一貫校に挑戦する場合は、早めに個別指導などで適性検査の対策に取り組む必要があります。

併願戦略で受験チャンスを最大化する方法

秋スタートの受験生は、1校勝負ではなく複数校を視野に入れた併願戦略を立てることが重要です。実際に、3〜5校程度を組み合わせて受験することで、合格の可能性を高めていく家庭が多く見られます。

小6秋からの学習スケジュールと勉強法

小6秋から中学受験を目指す場合、半年もない限られた期間の中で、膨大な出題範囲を効率よくカバーする必要があります。時間を味方につけるためには、やみくもな詰め込みではなく、「何を優先して、何を捨てるか」を明確にした戦略的な学習スケジュールが不可欠です。

逆算型スケジュールが合格の鍵

最初にやるべきことは、入試日から逆算した学習計画の作成です。残された期間でやるべき内容をすべて洗い出し、週単位・日単位にブレイクダウンしていきます。例えば以下のようなイメージで計画を立てましょう。

・10月〜11月:未習範囲の総ざらい+苦手科目の克服

・12月:過去問演習+得点力アップの集中強化

・1月:併願校対策+第一志望対策の仕上げ

・2月:入試本番

全体像を把握した上で、この週に何をするかを明確にすることで、無駄のない学習が可能になります。

算数と国語にリソースを集中せよ

4科目受験校が主流とはいえ、秋スタートで4科を満遍なく仕上げるのは現実的ではありません。まずは得点源になりやすい算数・国語の2科目に重点を置くのが基本戦略です。算数は、頻出単元(速さ・割合・図形など)に絞って繰り返し演習しましょう。国語は、読解力は短期間で劇的には伸びにくいため、漢字・語彙・選択肢処理スキルを重点強化することが重要です。理科・社会については、志望校が求めるレベルや出題傾向を見て、必要最小限の暗記+頻出単元の対策に絞ることが有効です。

模試・テストで自分の立ち位置と本番対応力を磨く

短期間で合格を目指すからこそ、模試やプレテストは可能な限り受験しましょう。多くの塾では9月〜12月にかけて公開模試や学校別プレテストが開催されています。これらは、現在の偏差値や合格判定を客観的に把握できる、出題形式に慣れ、時間配分や問題処理スピードを身につけられる、自分の弱点(単元・科目)を明確にできる、といった点で非常に有効です。

特に秋からの受験生は、本番環境での慣れ=テスト慣れが合否に大きく影響します。

自宅学習や個別指導でいくら学力がついても、時間制限のある場で実力を出せなければ意味がないからです。受験予定の学校でプレテストを実施している場合は、積極的に申し込みましょう。

「捨てる勇気」が時間効率を最大化する

限られた期間で結果を出すには、すべてを完璧にやろうとしないことが成功の鍵です。

難問や頻出でない単元、苦手すぎる分野にはこだわらず、「出るところ」「取れるところ」に集中しましょう。志望校で出題されない単元は潔くカット、難易度の高い応用問題より、基礎・標準問題で8割を取れる練習をする、時間対効果の悪い参考書より、過去問や模試を活用した実践演習を行う、といった対応が有効です。

学習時間は1日3時間以上確保。家庭の役割も重要に

平日であっても、1日2〜3時間は学習時間を確保する必要があります。

放課後〜夕食前、または夕食後〜就寝前の時間帯を使って、学習時間をルーティン化しましょう。また、家庭では以下のようなサポートが合格率を高めます。

・学習スケジュールの管理・声かけ

・模試の申込・日程調整・送迎

・過去問の印刷・採点・復習フォロー

・気持ちの面での支え(焦らせすぎず、前向きに)

小6秋から塾には入れる?駆け込み組に合った学習環境とは

「今からでも塾に入れるの?」というのは、秋から受験を意識し始めたご家庭に共通する悩みです。結論から言えば、集団塾への途中合流は現実的に難しく、個別指導塾の活用が最適な選択肢となります。

集団塾の秋募集は基本的に終了/授業内容も受験対策後半で合流が難しい

多くの大手進学塾(SAPIX、四谷大塚、日能研など)では、秋以降は新規募集を締め切っていることがほとんどです。仮に受け入れてくれる場合でも、授業内容は既に志望校別特訓や過去問演習といった受験対策の最終段階に入っており、途中参加では授業についていくのが極めて困難です。そのため、今からのスタートでは、自分の現状に合わせて柔軟に対応してくれる個別指導塾が現実的な選択肢になります。

秋から始めるなら「個別指導」一択

個別指導なら、以下のような利点があります:

・現在の学力や理解度に合わせて内容をスタートできる

・苦手分野に集中して対策できる

・志望校に合わせたカスタマイズ指導が可能

・自分のペースで着実に進められる

つまり、「今何をすべきか」を明確にして、それだけを効率的に学べる環境が整っているのが、個別指導の最大の魅力です。

個別指導で、自分専用カリキュラムで効率よく学ぶ

秋からの受験は「時間との勝負」です。個別指導では、入試日までの残り日数に合わせて、一人ひとり専用の学習スケジュールを組んでもらえます。個別指導であれば、志望校の出題傾向に合わせて教材を選定したり、必要な単元だけに集中した「最短ルート」設計したりしてもらうことが可能で、学習進捗や模試結果に応じて柔軟に軌道修正してもらうことも可能です。これらが可能なのは、マンツーマンまたは少人数指導ならではの強みです。

お子さまの理解スピードや個性に合わせられる

集団授業では周囲の進度に合わせざるを得ませんが、個別指導ではお子さまの性格・得意不得意に合わせた対応が可能です。個別指導であれば、質問が苦手なお子さまでも気軽に話せる環境を作り出すことができ、集中力が続きにくいお子さまには短時間×高密度の指導を行うことも可能です。また、内向的なお子さまの場合には、静かな学習空間を用意できるというメリットがあります。こうした「そのお子さまに合った環境づくり」が、秋スタート組には不可欠です。

小6秋からの個別指導の活用法と塾の選び方

個別指導が有効とはいえ、どこでもいいからとりあえず近いところ、という理由で選んでしまうと、せっかくの努力が報われないこともあります。ここでは、駆け込み受験組が失敗しないための塾選びのコツと活用法を解説します。

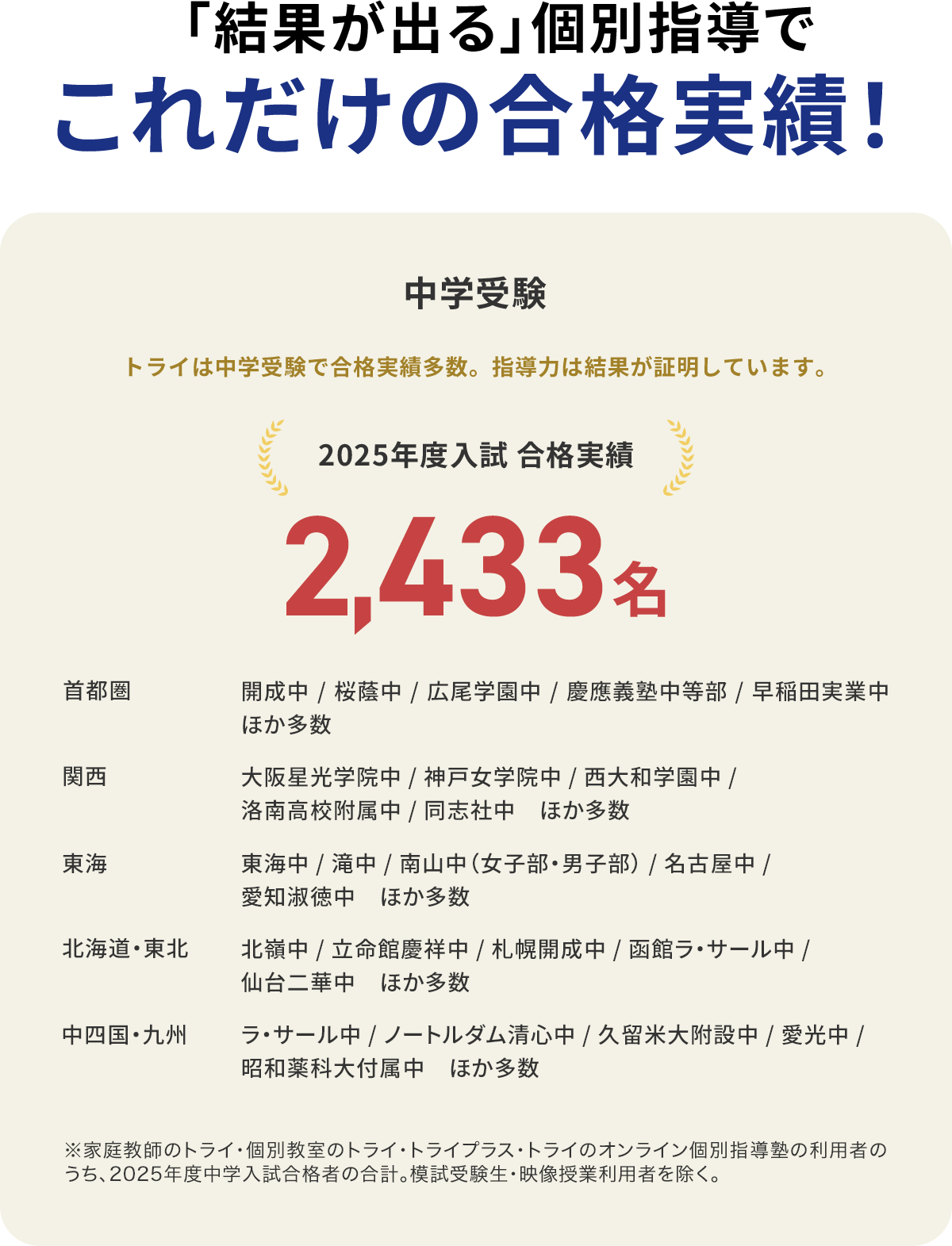

指導実績と受験情報に強い個別塾を選ぶ

まず見るべきは、その塾が中学受験対策にどれだけ力を入れているかです。「中高一貫校受験に強いと明記しているか」「過去の合格実績が豊富か(特に中堅〜実力相応校)」「志望校別対策のノウハウや教材があるか」といった点に注意して選びましょう。中学受験専門でなくても、教室長や講師が受験情報に精通しているかが重要な見極めポイントです。

先生の質・経験が合否を分ける

個別指導は、講師の質=塾の質と言っても過言ではありません。特にこの時期は、知識を教えてくれることだけでなく、最短ルートで合格に導く指導経験のある講師が必要です。以下のような点を確認しましょう。

・過去問の傾向分析に基づいた指導ができる

・お子さまの性格や反応を見ながら指導を柔軟に変えられる

・学習だけでなく、精神面でのサポートも丁寧にできる

体験授業や面談で、実際の指導方針や相性を確認しましょう。

志望校対策に対応しているかを必ず確認

塾を選ぶ際には、第一志望校に合格させる力があるかを必ずチェックしてください。

その学校の過去問対策や、頻出単元の指導経験があるかを確認すると安心です。また、複数の併願校にも対応するため、学校ごとの出題形式の違いを熟知した講師がいるかも重要です。

オンライン対応の有無、通塾時間の短さも武器になる

この時期は1分1秒でも無駄にしたくないため、アクセスの良さや柔軟な授業スタイルも大きな判断材料になります。自宅から近いこと、駅近で移動の負担が少ないこと、オンライン対応があること、欠席時の振替制度や学習フォローが整っていることなどの点に注意して選ぶと良いでしょう。これらの条件を満たしている塾であれば、お子さまの学習を止めずに最後まで走り切る体制が整っています。

保護者様にできること、家庭のサポートが成功を分ける

秋からの受験は、限られた時間で結果を出すため、どうしてもプレッシャーがかかりやすくなります。そんな中で、保護者様ができる最大の支援は、「焦らせない・責めない」という精神面でのサポートです。大事なことは、今の決断を肯定し、「一緒に頑張ろう」という前向きな声かけをすることです。

また、学習スケジュールの管理や生活リズムの整備も重要な役割です。本人任せでは時間のロスが多くなるため、家庭でのルーティンを決め、朝夕の声かけやタスクの確認など、日々のサポートが欠かせません。睡眠時間や食事のバランスにも配慮しましょう。

さらに、受験校の選定・説明会参加・出願準備など、保護者様が担うべき事務的な役割も多くあります。特に併願戦略を立てる場合、学校ごとの試験日・出願期間・結果発表日を整理する必要があり、受験カレンダーの作成や管理は保護者様の重要な仕事です。お子さまが勉強に集中できる環境を整えること、それが保護者様にできる最大のサポートです。

まとめ

小6秋からの中学受験でも、的確な戦略とサポートがあれば合格は十分に狙うことができます。個別指導を活用すれば、今やるべきことだけに集中し、効率的に受験対策が可能です。トライなら、志望校別カリキュラムとスケジュール管理の手厚いサポートで、駆け込み組でも逆転合格を実現できる体制が整っています。ぜひ一度ご相談ください。