経営学部への進学を目指す高校生にとって、推薦入試は学力だけに頼らず、自分の強みや個性をアピールできる大きなチャンスです。

しかし、推薦入試には一般入試とは異なる特徴や対策のポイントがあり、準備を間違えると合格が遠のく場合があります。

本記事では、経営学部の推薦入試で求められる人物像や出題傾向、面接・小論文の対策まで、合格に直結する情報をわかりやすく解説します。経営学部の推薦入試に向けて、何を準備すべきか、どのように自分をアピールすれば良いかをしっかりチェックし、推薦入試での合格を目指しましょう。

経営学部の推薦入試とは

経営学部の推薦入試は、一般入試とは異なり、高校での学習成果や人物面を重視して合否を判定する入試方式です。そのため、推薦入試においては高校生活での取り組みや学習態度、課外活動の実績なども重視されます。

経営学部は、企業経営や組織運営、マーケティングや会計といった幅広い分野を学ぶ学部で、社会とのつながりが強いという特徴があります。ここでは、経営学部の推薦入試の種類や特徴について解説します。

経営学部推薦入試の種類

経営学部の推薦入試は、主に「学校推薦型選抜」と「総合型選抜(旧AO入試)」の2種類があります。

①学校推薦型選抜(指定校制・公募制)

学校推薦型選抜は、高校の校長先生の推薦を受けて出願する方式で、「指定校制」と「公募制」に分かれます。

指定校制:大学が指定した高校に枠を割り当て、その学校から推薦を受けた生徒が出願できます。合格率は比較的高めですが、推薦枠が限られているため、校内での成績や活動実績が重要です。

公募制 :大学が広く応募を受け付ける方式で、評定平均や活動実績など一定の条件を満たしていれば、事実上、誰でも出願が可能です。

競争率は指定校制より高く、志望理由書や面接、小論文が重視される傾向にあります。

②総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、学力試験だけでなく「人物面」を重視する入試方式です。書類審査に加えて、面接・小論文・プレゼンテーション・グループディスカッションなど、大学独自の選考方法で実施されます。

経営学部では、社会問題や経済のニュースに関する理解、論理的な思考力、コミュニケーション能力など、受験生の主体性や将来性を含めた人物面が評価されます。

③商業科出身者向け推薦入試

一部の大学の経営学部では、商業高校出身者を対象にした推薦枠を設けています。商業科で学んだ簿記・会計・情報処理などの知識や、資格取得(例:日商簿記2級以上)が評価対象となるケースもあります。

対象者は限定されますが、専門性を活かして経営学部進学を目指すことができる有利な入試方式です。

このように、推薦入試は複数のパターンがあり、選抜方法も多様です。志望校がどの入試方式を採用しているのかを早めに確認し、自分に合った対策を進めることが合格への第一歩となります。

経営学部推薦入試の特徴と傾向

経営学部の推薦入試には、他学部とは異なる特徴や傾向があります。

①学習成績(評定平均)の重視

「評定平均4.0以上」といった出願条件が設定されていることが多いです。

②小論文・面接での人物評価

志望理由書の内容や小論文、面接を通じて「経済やビジネスに関する興味・関心」「自分の考えを論理的に伝える力」が問われます。

③課外活動やリーダー経験の評価

部活動や生徒会活動、ボランティア経験、資格取得なども評価対象です。

経営学部では、将来リーダーシップを発揮したり、協調して課題解決に取り組んだりする力が重視されるため、こうした活動実績は大きなアピールポイントになります。

④大学ごとの独自性が強い

同じ経営学部の推薦入試でも、大学ごとに評価ポイントや選抜方法は異なります。ある大学は面接を重視する一方で、別の大学では口頭試問やグループディスカッションを導入している場合もあります。

こうした違いを把握するためには、志望校の入試傾向を過去問題や募集要項を必ず確認し、自分に合った準備を進めることが不可欠です。

経営学部の推薦入試で求められる人物像

経営学部の推薦入試では、将来経営学を学ぶにふさわしい人物かどうかが重視されます。

経営学は「組織を運営し、人や資源を活かして成果を生み出す学問」であるため、社会と積極的につながり、周囲と協力しながら物事を進めることができる資質も求められます。

経済やビジネスへの関心が高い

経営学部で学ぶ内容は、社会や経済の動きと密接に関わっています。そのため、推薦入試では「経済やビジネスにどれだけ興味を持ち、自ら学ぼうとしているか」が重要な評価ポイントとなります。

ニュースで取り上げられる円安や物価上昇、企業の新しいビジネスモデルなどに関心を持ち、自分なりの考えを持っていると大きな強みになります。

必ずしも独自の意見までまとめる必要はなく、まずはニュースの内容を正しく理解すること、他人にわかりやすく説明できることでも高く評価されます。

また、身近な例から経済に関心を広げていくのも効果的です。アルバイトの経験から「お店の売上や人員配置の工夫」に気づいたり、文化祭で模擬店を運営した経験から「在庫管理や宣伝の重要性」に関心を持ったりするのも立派なきっかけになります。

高校生であっても、新聞記事やニュース番組、経済誌などを通して日常的に社会の動きを追いかける姿勢があるかどうかは、志望理由書や面接で必ず伝わります。

リーダーシップや協調性がある

経営学部では、組織やチームをまとめる力、仲間と協力して成果を生み出す力が重視されます。「リーダーシップ」と「協調性」は評価の大きなポイントです。

リーダーシップとは、必ずしも「部長や委員長などの役職を務めた経験」だけを指すわけではありません。小さなグループ活動の中で役割を担い、意見をまとめたり、全体の方向性を示したりした経験も立派なリーダーシップです。

文化祭の実行委員としてイベントを企画した経験や、部活動で後輩の指導にあたった経験は、リーダーシップのアピール材料になります。

一方で、リーダーとして前に立つだけでなく協調性も欠かせません。経営学部で学ぶ経営戦略やマーケティングは、個人の力だけではなくチーム全体の協力があってこそ成り立つ分野です。グループディスカッションや共同研究など、大学入学後の学びにおいても周囲と協力する姿勢が求められます。他者の意見を尊重しながらも、自分の考えを発信できる協調性が推薦入試では評価されます。

コミュニケーション能力が高い

経営学部では、組織や企業活動を研究する上で「人と人との関わり」が常に中心となります。ここでいうコミュニケーション能力とは、「話すのが得意」ではなく、相手の意見を正しく理解し、自分の考えをわかりやすく伝えられる力のことを指します。

具体的には、以下のような力です。

傾聴力:相手の話を最後まで聞き、要点を理解する力

表現力:自分の意見を論理的かつ簡潔に伝える力

対話力:意見が異なる相手とも冷静に話し合い、合意形成を図る力

文化祭での企画会議で自分の意見を提案しつつ、仲間のアイデアも取り入れて企画を成功させた経験や、部活動で後輩にわかりやすく練習方法を説明した経験などは、「人と人との関わり」に貴重な経験であり、コミュニケーション能力が高いと評価されやすいです。

課題発見力・論理的思考力がある

経営学部の推薦入試では、「課題を見つける力」と「論理的に考える力」が重視されます。経営学は、企業や社会が抱える問題を発見し、その解決策を考える学問だからです。

課題発見力とは、身近な出来事や社会の動きから「何が問題なのか」「改善すべき点はどこか」を見つけ出す力です。文化祭の模擬店で「商品の売れ行きが思ったより伸びない」と感じたとき、その原因を「宣伝不足」や「価格設定」にあると考えられるのは課題発見力の一例です。一方で、想定以上に商品が売れてしまい、在庫切れで早じまいせざるを得なかったという経験もまた重要です。この場合は「需要予測の精度」や「在庫・人員の調整」といった経営学的な課題を学ぶきっかけになります。こうした力は、大学での研究や将来のビジネスシーンで大いに役立つでしょう。

論理的思考力とは、自分の意見や解決策を「理由」や「根拠」を添えて筋道立てて説明する力です。小論文試験ではこの力が特に問われます。

「日本企業が国際競争で勝ち抜くにはどうすべきか」というテーマが出された場合、ただ「海外進出すべきだ」と述べるのでは不十分です。「海外市場の需要が拡大している」「日本の技術力は競争優位になり得る」といった根拠を示しながら論じることが求められます。

推薦入試で経営学部を受験する人は、課題発見力と論理的思考力を高める意識を持ちましょう。

経営学部推薦入試の対策

経営学部の推薦入試に合格するためには、「人物評価」を中心とした入試形式に合わせた準備が必要です。

また、経営学部は人気が高く、推薦入試での志願者も多いため、入念な対策が欠かせず、特に次の5つのポイントを意識して準備を進めると効果的です。

対策① 評定平均(内申点)をしっかり確保する

経営学部の推薦入試では、多くの場合「評定平均値」が出願条件に設定されています。

人気学部である経営学部は基準が高めに設定されることが多く、評定を安定して確保することが合格への第一歩となります。

評定平均を上げるには、定期試験で安定した成績を取ることが欠かせません。提出物や授業態度も内申点に反映されるため、普段からの取り組み姿勢を整えておくことも重要です。

また、経営学部を志望するなら社会科(公共や政治経済)に意識を向けましょう。経済やビジネスに直結する分野であり、成績が良ければ「学部への適性の高さ」をアピールできます。

評定平均の確保は「最低限の条件」を満たすためだけではなく、「普段から真面目に学習へ取り組む姿勢」を示すことにつながります。評定平均を確保するためには、主要科目だけでなく実技科目も含めてバランスよく成績を維持することが欠かせません。

近年、高校家庭科では金融教育が扱われるようになっており、芸術やスポーツ活動にも「企画・運営」「資金管理」「チームマネジメント」といった経営学的な要素が関わっています。実際に、芸術やスポーツそのもので将来を考えていた高校生が「活動を支える側として関わりたい」という理由から経営学部を志望するケースも増えています。

したがって、経営学部を目指す上でも実技教科を軽視せず、全体的に高い評価を得られるよう努めることが重要です。

対策② 志望理由書を具体的に書く

志望理由書を作成する際のポイントは「具体性・論理性・自分らしさ」の3つです。

具体的な経験を示す

「なぜ経営学に興味を持ったのか」を示す具体的なエピソードを盛り込みます。部活動でのチーム運営経験、文化祭での模擬店運営、アルバイトでの売上分析など、自分の経験から学んだことを経営学と結びつけて説明すると説得力が増します。

将来の目標とつなげる

「将来何をしたいのか」「大学で何を学びたいのか」を明確に記述することが重要です。

例えば「将来は経営者を目指したい」「MBA取得を視野に入れている」といった目標を掲げるのは向上心を示す上で有効ですが、その場合は現時点で考えられるキャリアの筋道を具体的に描き、資格や地位を得た後も実地で学び続ける姿勢を強調することが大切です。

また、欧米の大学院MBAのような具体的な目標を強調しすぎると、面接では「なぜ最初から海外の大学を選ばなかったのか」「日本の大学院のMBAでは不十分なのか」といった厳しい質問につながることもあります。そのため、学部段階では「向上心があり、学びを継続する姿勢を持つ」ことをアピールすることが、最も説得力のある志望理由になります。

論理的に構成する

志望理由書は「序論→具体例→結論」という流れを意識して書くと読みやすくなります。文章のつながりが明確であることは、論理的思考力のアピールにもつながります。

ただし、具体例はどうしても長くなりがちなので、全体のバランスに注意しながら記述することが大切です。自分の経験を伝えることが目的ではなく、「その経験から経営学を学びたい理由」を明確に示すことを忘れないようにしましょう。

自分らしさを出す

他の受験生との差別化のため、自分の言葉で書くことが大切です。「ネットで見つけた例文をそのまま使う」「他人の文章を真似する」ことは避け、経験や考えを自分の言葉で表現しましょう。

対策③ 論理的な思考力と経済知識を磨く【小論文】

経営学部の推薦入試では、小論文試験が課されることが多く、ここでは「論理的思考力」と「経済・ビジネスに関する理解」が問われます。

知識を羅列するだけでは高評価は得られません。自分の考えを筋道立てて整理し、根拠を示しながら文章で表現する力が重要です。

ここで小論文対策のポイントを紹介します。

テーマを正確に理解する

小論文のテーマは「企業経営」「社会問題」「経済ニュース」などが出題されます。

まずは問いの意図を正しく読み取り、「何について論じるのか」を明確にしましょう。

論点を整理して構成する

文章を書く前に、「序論・本論・結論」の構成を考えます。

序論でテーマへの関心や問題意識を示し、本論で具体例や根拠を挙げ、結論で自分の意見をまとめると、論理的な文章になります。

具体例やデータを活用する

抽象的な意見だけでなく、ニュース記事や統計データ、身近な経験を使って具体的に示すと説得力が増します。ただし、具体例を長々と書きすぎると主張が伝わりにくくなるため、端的にまとめ、結論とのつながりがわかるように意識することが大切です。

普段から経済ニュースに触れる

日常的に新聞や経済誌、ニュースサイトをチェックする習慣をつけることで、幅広い知識と事例を小論文に活かすことができます。

文章力と表現力を磨く

文章は簡潔で読みやすいことが重要です。長すぎず、論理が飛躍しないように意識しながら、日ごろから書く練習を重ねましょう。

小論文は「知識」と「思考力」を組み合わせて表現する試験です。

日ごろの学習やニュースのチェックを通して、自分の考えを整理し、根拠を添えて論理的に伝える練習をしておくことが推薦入試合格への大きな武器になります。

対策④ 自分の言葉で意欲を伝える練習をする【面接】

推薦入試の面接で重要なのは、模範的な回答を覚えるのではなく、自分の言葉でしっかり伝えることです。

ここでは面接対策のポイントを紹介します。

志望理由や将来の目標を整理する

「なぜ経営学部を志望するのか」「大学で何を学びたいのか」「将来どのように活かしたいのか」を明確にしておきましょう。志望理由書と内容が一貫していることも重要です。

具体的な経験を交えて話す

面接では、部活動やボランティア、学校行事での体験など、実際の経験を交えて話すと説得力が増します。ただし経験談を長く語りすぎると要点が伝わりにくくなるため、結論と関連づけながら端的にまとめましょう。

質問に対して論理的に答える

面接官は、受験生の思考力や考え方の筋道を見ています。質問に対しては、「結論→理由→具体例」の順で答える「PREP法」を意識すると、論理的でわかりやすい回答になります。

さらに、志望理由や将来目標など大きなテーマでは、最後にもう一度「結論」を添えて締めくくると、より明確で印象に残りやすいでしょう。

練習を重ねる

先生など身近な人を相手に模擬面接を繰り返し行うことで、話す内容が整理され、自然な受け答えができるようになります。相手は必ずしも大学入試の面接経験者である必要はありませんが、面接試験一般について心得のある人でなければ、的確な指摘が得られず、時間の無駄になってしまうこともあります。友人や家族よりは、学校の先生や進路指導の担当者など、フィードバックをしてくれる立場の人に協力をお願いするのが理想的です。

声の大きさや表情、姿勢といった非言語面も評価対象ですので、意識して練習しましょう。

自分らしさを大切にする

暗記した文章をそのまま話すよりも、自分の言葉で誠実に伝えることが大切です。「経営学を学びたい理由」「大学で挑戦したいこと」を自分の言葉で話すことで、面接官に主体性や熱意が伝わります。

対策⑤ 資格・活動実績をアピールする

経営学部の推薦入試では、学業成績だけでなく、資格取得や課外活動の実績も評価の対象となります。

これらは、学ぶ意欲や主体性、リーダーシップを示す証拠として活用できるため、積極的にアピールしましょう。

資格取得

簿記検定、ビジネス実務検定、英語検定(TOEIC・英検®など)やIT系資格など、経営学やビジネスに関連する資格は評価されやすいです。

部活動・生徒会活動

部活動や生徒会での役職経験、イベント運営などのリーダーシップ経験は、協調性や組織での行動力を示す重要な材料です。

どのような役割を担い、どのような成果を上げたかを具体的に説明すると、面接や小論文で高く評価されます。

ボランティア・地域活動

地域のイベント運営やボランティア活動も、主体的に社会と関わる姿勢を示す実績として有効です。

学習以外の挑戦経験

アルバイトのほか、起業体験、経済に関するコンテストへの参加、プレゼン大会など、学校外で挑戦した経験もアピール材料になります。

経営学部推薦入試のおすすめ大学

| 大学名 | 特徴・注意点 |

|---|---|

| 横浜国立大学 | ・学校推薦型選抜(1校2名まで) ・選抜方法 書類審査、小論文、面接 |

| 大阪公立大学 | ・学校推薦型選抜(商学部:商学科、公共経営学科 ※2年次後期より学科に所属) ・選抜方法 共通テスト、出願書類 ※個別試験は課されない ※英語重点型と数学重点型がある |

| 専修大学 | ・総合型選抜(経営学科、ビジネスデザイン学科) ・経営学科 一次:書類審査 二次:面接 ※出願条件に必要資格あり ・ビジネスデザイン学科 一次:書類審査 二次:小論文・プレゼンテーション(発表10分程度、質疑応答を含めて全体で30分程度) |

| 東洋大学 | ・学校推薦入試(総合評価型:経営学科、マーケティング学科、会計ファイナンス学科) ・選抜方法 書類審査、小論文、面接 ※専願のみ ※3つの学科の出願資格がそれぞれ異なるため要確認 ※経営学科第2部も内容は異なるが募集あり |

| 亜細亜大学 | ・学校推薦型選抜・公募制(経営学科・データサイエンス学科) ・選抜方法 書類審査、面接 ※専願のみ ・総合型選抜(学科課題型)(経営学科・データサイエンス学科) ・総合型選抜(自己推薦型)(経営学科・データサイエンス学科) ・ホスピタリティAO入試(ホスピタリティ・マネジメント学科) |

まとめ

経営学部の推薦入試は、学力だけでなく人物面が重視される入試です。

評定平均をしっかり確保すること、志望理由書や小論文で自分の考えを具体的に示すこと、面接で考えや意欲を自分の言葉で伝えることが合否をわけるポイントになります。

さらに、経済やビジネスへの関心、リーダーシップや協調性、コミュニケーション能力、課題発見力や論理的思考力といった資質も評価されるため、日ごろの学習や課外活動を通じて少しずつ力を高めていくことが大切です。

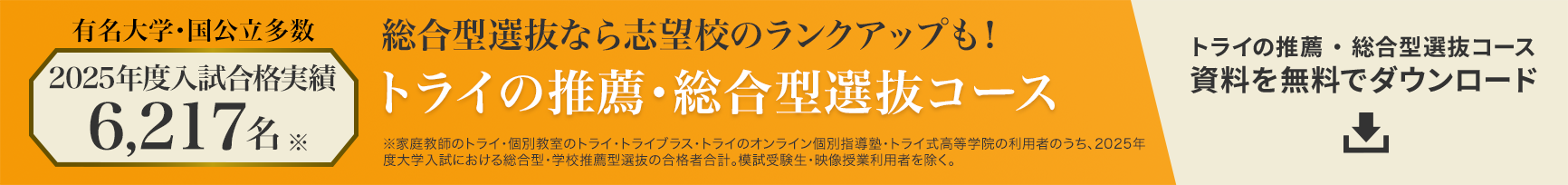

トライでは、志望理由書のブラッシュアップや小論文の構成指導、面接トレーニングなど、推薦入試に必要な準備を一人ひとりの強みや課題に合わせて指導しています。経営学部ならではの出題傾向や評価ポイントを踏まえ、「経済や社会への関心」「論理的に伝える力」がしっかり伝わるよう実践的にサポートしますので、ぜひ一度お問い合わせください。

経営学部での学びを目指す皆さんの挑戦が、充実した成果につながることを期待しています。

合格へ導く4つのステップ

圧倒的な合格実績を生み出す、

他塾にはない徹底的なサポート

年間カリキュラム

の作成

目標とする志望校や現在の思考力レベルから、合格のために個別の専用カリキュラムを作成します。また、志望大学や興味のある学問から、併願校受験の戦略も提案します。

コーチング面接

【25コマ】

推薦・総合型選抜に特化した専門コーチが入試対策をサポートします。面談の際には生徒の将来像や志望理由の深掘りを徹底的に行い、より深みのある志望理由の完成に導きます。(質問対応も可)

動画コンテンツ

の視聴

推薦・総合型選抜の合格に必要な能力や対策方針をプロ講師が解説します。入試に精通したプロの目線でエッセンスを伝えますので、合格のためにすべきことが明確になります。

添削サポート

【全10回】

出願書類や小論文など、大学別に必要な書類を専門チームが添削しアドバイスします。執筆・添削・書き直し、という工程を繰り返すことで、書類の完成度を着実に高めます。

志望校に特化した

オーダーメイドの対策が可能です!