中学受験合格を目指すにあたり、日能研での学びは、お子さまの成長を促す貴重な経験の場となりますが、時にはクラス落ちという試練に直面することもあります。クラス落ちは、お子さまにとって挫折感を抱かせる一方で、現状を見つめ直し新たな目標を設定する良い機会でもあります。

この記事では、日能研におけるクラス落ちの主な原因や具体的な対策について詳しく解説し、親子でどのようにこの試練を乗り越えられるか、具体的な方法をご紹介します。試練を乗り越えて、さらなる成長へと繋げるために必要な心構えや行動をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

日能研のクラス分けシステムとは

日能研のクラス編成は、生徒の学力に応じて基礎クラスと応用クラスに分かれています。クラスの名称や基準は系列や校舎、地域によって異なりますが、一般的には以下のような構成です。

クラスの名称(首都圏)|偏差値の目安

都圏の日能研では、基礎から応用まで段階的に学べるようにクラス分けが行われています。

本部系列:基礎クラスを「Wクラス」、応用クラスを「Gクラス」と呼びます。

関東系列:基礎クラスを「Aクラス」、応用クラスを「Mクラス」と呼びます。

さらに、応用クラスの中でも特に優秀な生徒を集めた「TMクラス」が設置されている校舎もあります。各クラスの基準となる偏差値は以下の通りです。なお、基準は校舎により異なります。

基礎クラス:偏差値55未満 が基準

応用クラス:偏差値55前後 が基準

TMクラス:偏差値65以上 が基準 ※一部の校舎に設置

定期的なテスト結果を基準にして柔軟なクラス分けが行われており、上位クラスに在籍するためには、日々の学習の積み重ねに加えて、志望校レベルに応じた学習計画の見直しが欠かせません。

クラスの名称(関西圏)|偏差値の目安

関西圏の日能研には、基礎を学ぶ「本科」、基礎から踏み込んだ内容までを学ぶ「本科発展」、最難関クラスの「本科灘特進」の3つのクラスがあります。本科から本科発展は成績が上がればクラスアップできますが、本科灘特進は審査制となっています。

本科:偏差値55未満 が基準

本科発展:偏差値55前後 が基準

本科灘特進:偏差値65以上 が基準

関西圏でも学力に応じた柔軟なクラス分けが行われており、どのクラスに在籍するかによって学習環境や志望校のレベルも変わってきます。お子さまの偏差値と志望校との距離を正しく把握し、次のステップにつなげていくことが重要です。

クラスの名称(東海圏)|偏差値の目安

東海圏は基本的には首都圏の関東系列と同じ「Aクラス」と「Mクラス」の2クラスですが、ごく一部の校舎で全国最難関校を目指す「Zクラス」があります。

クラス(基礎):偏差値55未満 が基準

Mクラス(応用):偏差値55前後 が基準

Zクラス(最上位):偏差値65以上 が基準 ※一部の校舎に設置

クラス分けは、定期的に実施されるテストの結果を基準にして見直され、学習到達度に応じて柔軟に変更されます。AクラスからMクラス、さらにZクラスへと進むことで、学習のレベルや志望校の目標も段階的に引き上げられる仕組みになっています。

東海圏でも、偏差値とクラス分けの目安を正しく理解し、お子さまの現状と志望校のレベルを比較しながら学習計画を立てることが、次のステップにつながる重要なポイントです。

クラスの人数

1クラスの定員は約25名とされていますが、実際の人数は校舎やクラスによって異なり、20名程度の場合もあります。クラス人数の違いは、学習環境や競争意識に影響を与えることがあり、志望校を目指す上での学習のしやすさにも関係します。

クラス分けの決定方法

日能研のクラス編成は、定期的に実施されるテスト結果を基に決定されます。代表的なテストには、日々の学習内容の定着度を測る「学習力育成テスト」と、より広範囲な内容を扱う「全国公開模試」があります。学習力育成テストは2週間ごとに行われ、授業内容の理解度を測る目的があります。一方、全国公開模試は月に1度の頻度で実施され、広い範囲の知識や応用力が試されます。これらのテスト結果を基に、4、5年生では約2ヶ月ごと、6年生では毎月クラスの見直しが行われます。

テスト結果は総合的に評価され、クラス分けの基準に反映されます。日能研では単純なテストの成績だけでなく、普段の授業態度や宿題の取り組み状況も評価の一環として重要視されます。この仕組みにより、競争意識を高めつつも、モチベーションを維持する環境が作られています。

クラス間の競争の激しさ

日能研では、生徒の学力や進学目標に基づいて、きめ細かいクラス分けが行われています。このクラス分けシステムにより、生徒一人ひとりの適性や目標に合わせた指導を提供し、最適な学習環境を整えることができるとされています。

一方で、日能研のクラス分けは、成績や模試結果に基づいて行われるため、生徒間の競争が激しくなります。特に、上位クラスへのアップを目指す生徒は、日々の学習において高いモチベーションと自己管理能力が求められます。この競争環境は、生徒の学力向上を促進する一方で、精神的なプレッシャーとなることもあります。そのため日能研では、テストの点数だけでなく、日頃の努力や姿勢も重要な評価ポイントとしているのです。

クラス落ちする主な原因

日能研におけるクラス落ちは、生徒や保護者様にとって大きな課題となります。その主な原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

学習ペースの遅れや苦手科目の克服不足

学年が上がるにつれて、学習内容の難易度や量が増加します。この変化に対応できず、復習が追いつかないことで学習ペースが遅れ、クラス落ちの原因となることがあります。特に、苦手科目の克服が不十分な場合、その科目が全体の成績を引き下げ、クラス分けの基準を下回ってクラス落ちする要因となります。

また、日能研のクラス分けは定期的なテスト結果や偏差値を基準に行われるため、一度の遅れが次のテストに影響し、志望校への到達度に不安を感じることもあります。

効果的な対策としては、学習方法の見直しや時間管理の改善が挙げられます。例えば、復習の時間を計画的に確保し、苦手分野を重点的に学習することで、理解度を深めることができます。また、定期的に学習状況を振り返り、必要に応じて学習計画を修正することも効果的です。このような取り組みにより、学習ペースの遅れや苦手科目の克服不足を解消し、クラス落ちのリスクを低減することが可能です。

模試やテスト時のメンタル面

日能研では、定期的に模試やテストが実施され、その結果がクラス分けに影響を与えます。しかし、テストに対する過度なプレッシャーや不安から、本来の実力を発揮できない生徒も少なくありません。特に、時間配分のミスや焦りからくるケアレスミスは、成績や偏差値低下の大きな要因となります。このようなメンタル面の課題を克服するためには、日頃から模試やテストに慣れることが重要です。過去問や類似問題を活用して、テスト形式や時間制限に慣れることで、自信を持って本番に臨むことができます。また、リラックス法やポジティブな自己対話など、メンタルコントロールの技術を身につけることも効果的です。

これらの対策により、テスト時の不安や緊張を軽減し、安定したパフォーマンスを発揮することが可能となります。最終的には、志望校合格に必要な実力を安定して出せるようになるでしょう。

クラス内での授業スピードへの適応の難しさ

上位クラスでは、授業の進行が速く、内容も高度になる傾向があります。このため、授業スピードに適応できない生徒は、理解が追いつかず、学習意欲の低下や成績不振を招くことがあります。特に、基礎が十分に固まっていない場合、新しい内容の理解が難しくなり、結果としてクラス落ちのリスクが高まります。

この問題を解決するためには、予習と復習の徹底が不可欠です。予習を通じて授業内容の概要を把握し、授業中の理解を深めることができます。また、復習によって学んだ内容を定着させ、不明点を早期に解消することが重要です。さらに、授業中に積極的に質問や発言を行い、理解を深める姿勢も効果的です。

このような取り組みにより、授業スピードへの適応力を高め、クラス落ちのリスクを低減することができるでしょう。

クラス落ちをした際の具体的な対策

日能研でクラス落ちをしてしまった場合、適切な対策を講じることで学習の立て直しが可能です。ここでは、お子さまがクラス落ちをしてしまった場合にどのような対応をすれば良いのか、具体的にご紹介します。

家庭での取り組み: 苦手分野の分析と重点的な対策

クラス落ちをしてしまった際には、まず、クラス落ちの原因を明確にするために、テストや模試の結果を詳細に分析しましょう。特に、正答率が低い問題や単元を洗い出し、苦手分野を特定します。苦手科目をそのままにすると、全体の成績が下がり、クラス分けの基準や偏差値を下回ってしまうことがあり、志望校合格から遠ざかる要因にもなります。そのため、早めの対策が欠かせません。

この分析に基づき、苦手分野に焦点を当てた学習計画を立てることが重要です。例えば、毎日の学習時間の中で苦手科目に多くの時間を割り当て、基礎から応用まで段階的に学習を進めます。また、過去のテスト問題を再度解き直すことで、理解の浅い部分を補強することができます。こうした取り組みは、次回以降のテストで偏差値を引き上げ、再び上位クラスに戻るための土台づくりにつながります。

さらに、家庭学習の習慣化も効果的です。毎日決まった時間に学習することで、学習リズムが整い、効率的な学習が可能となります。保護者様は、学習の進捗状況を定期的に確認し、適切なフィードバックを提供することで、お子さまのモチベーションを維持することができます。

日能研のサポート活用

日能研では、生徒一人ひとりの学習状況に応じたサポート体制が整っています。クラス落ちを経験した際には、まず担当の講師との個別面談を申し込み、現状の課題や今後の学習方針について相談しましょう。面談では、日々の学習方法や効果的な復習の進め方など、具体的なアドバイスを受けることができます。

また、日能研ではフォローアップ授業や補習が提供されている場合があります。これらのプログラムを積極的に活用し、授業で理解が不十分だった部分を補強することが重要です。

これらのサポートを最大限に活用することで、学習の遅れを取り戻し、上位クラスへの復帰を目指すことができるでしょう。

個別指導などお子さまに合った勉強方法の検討

クラス落ちの原因が特定の科目や学習方法に起因する場合、個別指導を検討することも有効です。個別指導や家庭教師を利用することで、生徒一人ひとりの理解度やペースに合わせることができるため、苦手科目の克服や学習習慣の確立に効果的です。

特に、他塾のカリキュラムやテスト形式、クラス分けに精通した指導者を選ぶことで、より効果的な学習支援が期待できます。また、オンライン学習や映像授業など、多様な学習ツールを活用することで、お子さまの学習スタイルに合った方法を見つけることができます。自宅での学習習慣がついていない場合は、「塾」スタイルではなく、「家庭教師」スタイルも検討すると良いでしょう。

重要なのは、お子さま自身が学習に前向きに取り組める環境を整えることです。保護者様は、お子さまの意見や希望を尊重し、最適な学習環境を用意してあげることでお子さまの志望校合格を支援することができます。

再びクラスアップを目指すための勉強法

日能研でのクラスアップを目指すには、計画的な学習、教材の効果的な活用、そして必要に応じた個別指導の検討が重要です。以下で、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

テスト結果をもとに計画的な学習を行う

まず、定期的に実施される学習力育成テストや全国公開模試の結果を細かく分析しましょう。特に、得点が伸び悩んでいる科目や単元を特定し、その原因を明らかにすることが重要です。

例えば、特定の問題形式やテーマでのミスが多い場合、それらを重点的に復習する計画を立てます。学習時間の確保も不可欠で、日々のスケジュールに組み込むことで、継続的な学習習慣を築くようにしましょう。

また、過去のテスト問題を再度解き直すことで、理解の浅い部分を補強し、知識の定着を図りましょう。このような計画的な学習で、弱点を克服し、全体的な学力向上を目指すことができます。

日能研の教材を効果的に活用するポイント

日能研の提供する教材は多岐にわたりますが、特に「本科教室」と「栄冠への道」の効果的な活用が鍵となります。

授業で使用する「本科教室」では、基本から応用までの問題が網羅されており、これをしっかりと理解・定着させることが重要です。

自宅学習用の「栄冠への道」は、授業内容の復習や演習問題が中心となっており、理解度を深めるのに適しています。特に、苦手な単元や問題に繰り返し取り組むことで、確実な実力を養うことができます。また、「メモリーチェック」などの補助教材も活用し、知識の定着度を確認しましょう。

個別指導の活用

もし、特定の科目や単元での理解が深まらない場合や、学習方法に不安がある場合は、個別指導の活用を検討することも一つの手段です。個別指導では、生徒一人ひとりの理解度やペースに合わせた指導が行われるため、効率的に弱点を克服することができます。

親子で乗り越える心構え

日能研でのクラス変動は、お子さまにとって大きな試練となり得ます。しかし、親子で適切な心構えを持つことで、この試練を成長の機会として活かすことができます。

お子さまの努力を認める声かけの重要性と、クラス落ちを「成長の機会」と捉えるポジティブな考え方について詳しく解説します。

お子さまの努力を認める声かけの重要性

お子さまの自己肯定感ややる気を高めるためには、保護者様からの肯定的な声かけが非常に効果的です。具体的には、結果だけでなく努力の過程を評価し、「毎日コツコツと勉強している姿、素晴らしいね」といった具体的な言葉で伝えることが重要です。

このような声かけは、お子さまに自分の努力が認められていると感じさせ、さらなる挑戦への意欲を引き出します。また、タイミングも重要で、努力を見つけたらすぐに言葉にして伝えることで、お子さまのモチベーションを維持・向上させることができます。

クラス落ちを「成長の機会」と捉えるポジティブな考え方

クラスが下がることは一見ネガティブに捉えられがちですが、視点を変えることで成長のチャンスとなります。

例えば、クラスダウンの原因を親子で一緒に分析し、学習方法や生活習慣の見直しを行うことで、お子さま自身が課題解決能力を養うことができます。この過程で、保護者様は「今回の経験を通じて、次はもっと成長できるね」と前向きな声かけを行い、お子さまに挑戦する意欲を持たせることが大切です。

クラス落ちを単なる失敗と捉えるのではなく、成長のためのステップと考えることで、お子さまは困難を乗り越える力をつけることができます。 親子で協力し、適切な心構えとコミュニケーションを持つことで、クラス変動の試練を乗り越え、お子さまの成長を促すことが可能です。日々の声かけや考え方を工夫し、お子さまの学習意欲と自己肯定感を高めていきましょう。

まとめ

日能研でのクラス落ちは、単なる挫折ではなく、お子さまが自分の弱点を知り、成長するための貴重なチャンスです。親子で協力して原因を分析し、適切な対策を取ることで、新たな目標に向かって進む力を養うことができます。

この記事でご紹介した学習法や心構えを参考に、前向きに取り組むことで、より充実した学びの経験を得ることができるでしょう。日能研のクラス分けは競争の中にありながらも、お子さま一人ひとりの成長を支えるシステムです。親子で挑戦し続ける姿勢を大切にし、試練を糧にしていきましょう。解決が難しい場合は、家庭教師や個別指導塾を活用し、第三者の目線からアドバイスをもらうようにすると良いでしょう。

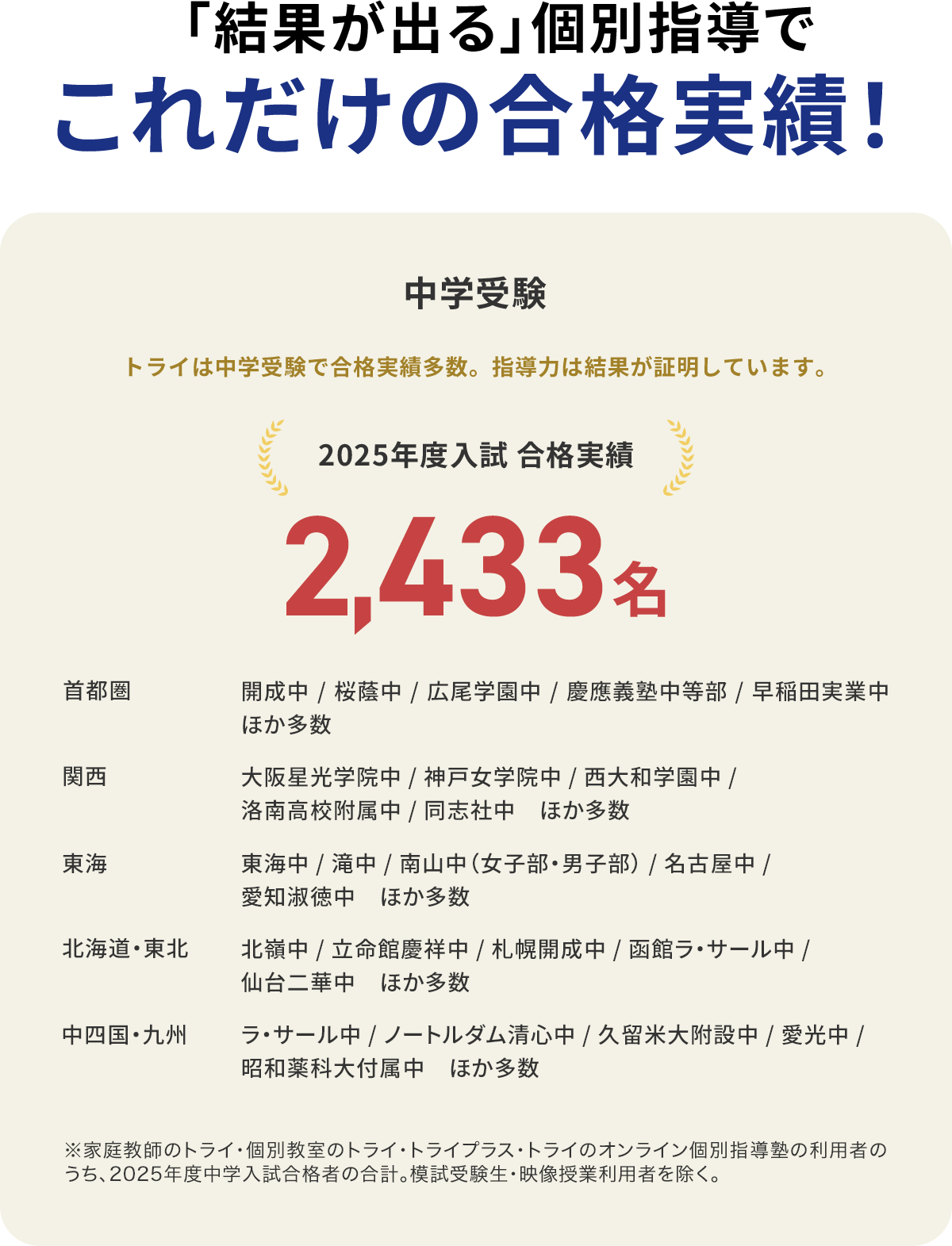

トライなら、日能研のカリキュラムやテストの基準に対応した個別指導で、偏差値アップや志望校対策まで一貫してサポート可能です。クラス落ちで悩まれている方は、ぜひご相談ください。