中学受験はいつも順調に進むとは限らず、お子さまを見守る保護者様の悩みは尽きないものです。特に偏差値は、お子さまの努力が目に見える形で表れるため、伸び悩んでいると不安な気持ちになってしまいますよね。模試のたびにお子さまが落ち込んでいる様子を見ると「どうやって支えれば良いのだろう」と保護者様も焦る気持ちになるのは当然です。

この記事では、第一ゼミパシードに通っている保護者様に向けて、偏差値の正しい活用方法や、偏差値を確認する方法、そして成績が伸び悩む原因とその対策について具体的にまとめています。

第一ゼミパシードにおける偏差値の役割と確認方法

ここでは偏差値はどのようなものかを説明し、その正しい活用方法を紹介した上で、第一ゼミパシードに通うお子さまの偏差値の確認方法をまとめています。

第一ゼミパシードで偏差値を確認する方法とは

第一ゼミパシードにおいて偏差値が確認できる機会は、主に2種類あります。一つ目は第一ゼミナールが主催する「実力判定・合格判定テスト」です。頻度は年5回(6年生は年4回)で、約2ヶ月に1回のペースで実施されます。このテストは関西最大級の受験者数であるため、偏差値の信頼性が高く、お子さまの学力を精確に把握する上で有効です。また、結果表では各科目の単元別回答率や設問別正答率が詳細に確認できるため、お子さまの苦手分野や今後の課題を明確にするのに役立ちます。

二つ目は近畿2府4県で最大規模の公開模試である「五ツ木・駸々堂模試」です。頻度は年6回で、対象は5、6年生となっております。このテストは中堅から難関を目指す受験生が多く参加するため、これらのレベルの志望校における合格判定の精度が高いという特徴があります。また、判定の設定が6段階と細かい上、志望校別の受験者数などの詳細なデータも得られるため、学力把握だけでなく、合格可能性の評価や併願計画を練る際にも有効です。

第一ゼミパシードで偏差値が上がらない5つの原因

ここでは、なぜ第一ゼミパシードに通っているのに偏差値が伸び悩んでしまうのか、考えられる原因を5つ紹介します。

宿題に取り組めていない

毎日頑張って塾に通っていると、それだけで受験対策ができているつもりになってしまいますが、成績を上げるためには家庭学習が不可欠です。授業で講師の説明を理解できていても、復習して知識を定着させ、自力で問題を解けるようにしなければ、模試はもちろん入試本番でも点数を取ることはできません。特に第一ゼミパシードでは、授業後の宿題を重要な学習サイクルと位置づけているため、宿題の取り組みが不足していると、成績向上は難しくなります。

第一ゼミパシードは、宿題やノートのチェックを実施しているため、家庭学習をしていない場合や、やり方が間違っている場合には、塾から注意喚起があります。また、授業の冒頭には前回の授業範囲の定着度を確認するテストが実施され、合格点に達していないと、個別のフォローが行われます。お子さまにこれらの状況が見られる場合は、宿題の取り組みが不十分だと考えられるので、早急に家庭での勉強習慣を見直してください。

基礎が定着していない

小学生のお子さまの中には「難しい問題が解ける=成績が良い」という誤った認識から、基礎学習を軽視する傾向が見られます。しかし、入試に出題されるような応用問題や近年重視されている思考力を問う問題は、いずれも基礎知識の組み合わせでできています。このため、基礎がおろそかになると、学力が積み上がらず、偏差値が思うように伸びなくなるのです。特に第一ゼミパシードでは、4、5年生の間に入試に向けて必ず理解しなければならない内容を精選して学習するため、基礎に穴がある状態を放置したままのお子さまは、徐々に成績が伸び悩むと考えられます。

お子さまが「早く偏差値を上げたいから応用問題を解こう」「基礎は簡単だからやらなくて大丈夫」「友だちが難しい問題集を使っているから自分も欲しい」などの発言をしている場合には、お子さまの基礎力に抜けがないか、確認をしてみてください。具体的には、第一ゼミパシードで実施される「実力判定・合格判定テスト」の結果表のうち、科目別分析の達成率を確認してみましょう。もし達成率が低い単元が多く見られる場合は、基礎が定着していない可能性が高いため、注意が必要です。

実戦力が不足している

一生懸命勉強をしていて、毎週の定着度確認テストでは好成績にもかかわらず、模試になると成績が伸び悩むお子さまはいらっしゃいませんか。模試の問題を解くためには、出題者の意図を把握する読解力、知識を組み合わせる思考力、解答を論理的にまとめる表現力、そして時間内に問題を処理する時間管理能力など、総合的な力が不可欠です。緊張しやすい、または模試に慣れていないといった要因が重なると、これらの本番で点数を取るための実戦力が不十分になっている可能性があります。

第一ゼミパシードでは、入試や模試など実戦の場面で求められる力を「入試力」と呼び、6年生からその錬成に重点を置いたカリキュラムを組んでいます。このため、第一ゼミパシードに通うお子さまの偏差値が6年生になってから伸び悩むようになった場合は、このカリキュラムについていけていない可能性があるため、注意が必要です。

モチベーションが低い

入試までの長い道のりを日々努力し続けるためには、お子さまのモチベーションを高く維持することが不可欠です。しかし、何のために勉強しているのかわからなかったり、勉強がつまらなかったり、成績が伸び悩んで自己肯定感が下がったりすると、受験へのモチベーションは著しく低下します。

第一ゼミパシードでは、お子さまが意欲的に勉強に取り組むことを重視した指導を行っていますが、長期にわたる受験期間中、常にやる気を維持することは容易ではありません。お子さまのモチベーションが下がると、勉強中にぼんやりする、「もう受験をやめたい」といったネガティブな発言をする、イライラしやすかったりすぐに泣き出したりする、朝起きるのが遅くなるなどの兆候が見られます。モチベーションが低下すると、成績がなかなか向上しないだけでなく、ストレスが心身の成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、ぜひお子さまの様子を注視してみてください。

授業形式が合っていない

第一ゼミパシードの授業は、知識を伝える講義と生徒の考えを引き出す問いかけを融合していることが特徴です。また、生徒一人ひとりが授業内容を理解し、集中して参加できるよう、少人数制を採用しています。

しかし、最適な授業の形は一人ひとり異なり、授業中に意見を聞かれることや、クラスの人数が少ないことを好まないお子さまもいるのは事実です。第一ゼミパシードの宿題チェックや毎週の定着度確認テストなどの管理体制、そして熱血な雰囲気に、お子さまによってはプレッシャーを感じる場合もあるでしょう。さらに、キャンパスが複数あり、講師も多く在籍しているため、お子さまとの相性に個人差が生じる可能性もあります。

もしお子さまの成績が伸び悩んでいる場合は、第一ゼミパシードがお子さまにとって最適な学習塾であるかどうか、改めて検討されることをおすすめします。

第一ゼミパシードで偏差値を上げる3つの対策

ここでは、第一ゼミパシードで偏差値を上げるための対策を、具体例を挙げながら3つ紹介します。

復習に力を入れる

家庭学習を徹底するためにはまず、第一ゼミパシードの教材やサービスを有効に活用してみましょう。例えば、第一ゼミパシードでは塾から帰宅してすぐに、復習教材である「リトライノート」や「リトライカード」を実践することを推奨しています。お子さまが帰ってすぐにノートを開いていない場合は、まずは帰宅直後の復習習慣をつけてください。また、第一ゼミパシードは授業の教科書に準拠した独自の家庭用教材「D-ステージ」を配布しているので、授業で習ったことを家庭で再確認し、反復学習を行うことも欠かせません。家だと集中できない場合や、わからないことがある場合は、講師が個別対応している「質問受付教室」や「自習室」を利用するのも一つの方法です。

ただし、これらの取り組みには保護者様のサポートが不可欠です。家に帰ってきたら「リトライノート」を広げる(開く)ように声掛けをする、「D-ステージ」をはじめとする復習内容をピックアップして学習計画を立てる、丸付けをして講師の宿題チェックでの指導どおりに取り組めているか確認する、わからないところは一緒に解説を読むなど、お子さまの最適な学習を支援してください。

基礎を徹底する

基礎を完璧にするには、お子さまがどこでつまずいているのかを明らかにすることが重要です。そこで、保護者様が率先して「実力判定・合格判定テスト」の結果表にある教科別分析欄や設問正答率欄を参照し、お子さまの苦手分野を洗い出していきましょう。

お子さまのつまずきが明確になったら、教科書「D-アプローチ」を使って復習を行います。「D-アプローチ」はレベルに応じて段階的に学習できる構成になっているので、苦手な範囲は基本問題から丁寧に演習してください。また、別途料金が必要ですが、4、5年生の内容にさかのぼって復習する「キャッチアップ講座」や、定番問題のパターン演習を行う「基礎錬成講座」など、各種選択講座やオプション講座を受講することも一案です。

なお、苦手に向き合うということは、お子さまにとってストレスがかかるものです。基礎から学び直している際は「頑張っているね」や「できるようになってすごいね」など、保護者様は積極的に前向きな声掛けをしてあげましょう。

実戦力をつける

お子さまが着実に実力をつけているにもかかわらず、成績に反映されない場合は、模試で点数が取れない原因を明らかにする必要があります。そこで、模試の解き直しを行い、ケアレスミスや時間配分ミス、知識の抜け漏れなど、間違えた原因を一つずつ分析し、お子さまの失点の傾向を把握してください。

また、実戦力を高めるためには、入試で出題される問題形式に慣れる必要があります。模試を繰り返し受験することはもちろん、6年生の夏休み以降は過去問演習を十分に行い、志望校の出題傾向に早めに慣れるように準備を進めましょう。第一ゼミパシードでは、応用力や思考力、記述力、表現力の強化に特化した「応用実践講座」や「中学校別対策講座」を開催しています。お子さまが本番に弱いタイプだと感じる場合には、別途料金は必要となりますが、これらの講座を受講するのも方法の一つです。さらに、お子さまが緊張しやすいタイプであれば、個別指導塾のマンツーマン指導を活用して、志望校対策をより強化することもおすすめです。

成績が停滞する場合、保護者様ができること

どのように対策しても成績がなかなか伸びない場合、保護者様はどのように対応していくべきでしょうか。ここでは、お子さまの偏差値を上げるために保護者様ができることを紹介します。

お子さまのモチベーションを上げる

お子さまのモチベーションを高めるためには、学ぶ意味を理解させることや勉強を楽しませること、そして何より自信をつけさせることが重要です。そこで、お子さまが自力で解ける問題を提示したり、小さな成功を見つけて褒めたり、塾で勉強した内容を話題にして「これはどうしてだろう」と会話したりするなど、保護者様の創意工夫でお子さまのやる気を引き出してあげましょう。また、オープンキャンパスに連れて行き、志望校への意識を高めてあげることで、お子さまのやる気を刺激することも有効です。

他にも、第一ゼミパシードの「理科実験教室」を受講して学ぶ楽しさを体験したり、自己肯定感を育む「セルフコーチプログラム」を利用したり、生徒のやる気を引き出す「意欲喚起特別講座」を受講することも選択肢の一つです。成績が低迷している時こそ、前向きな声掛けでお子さまを励ましてくださいね。

個別指導を検討する

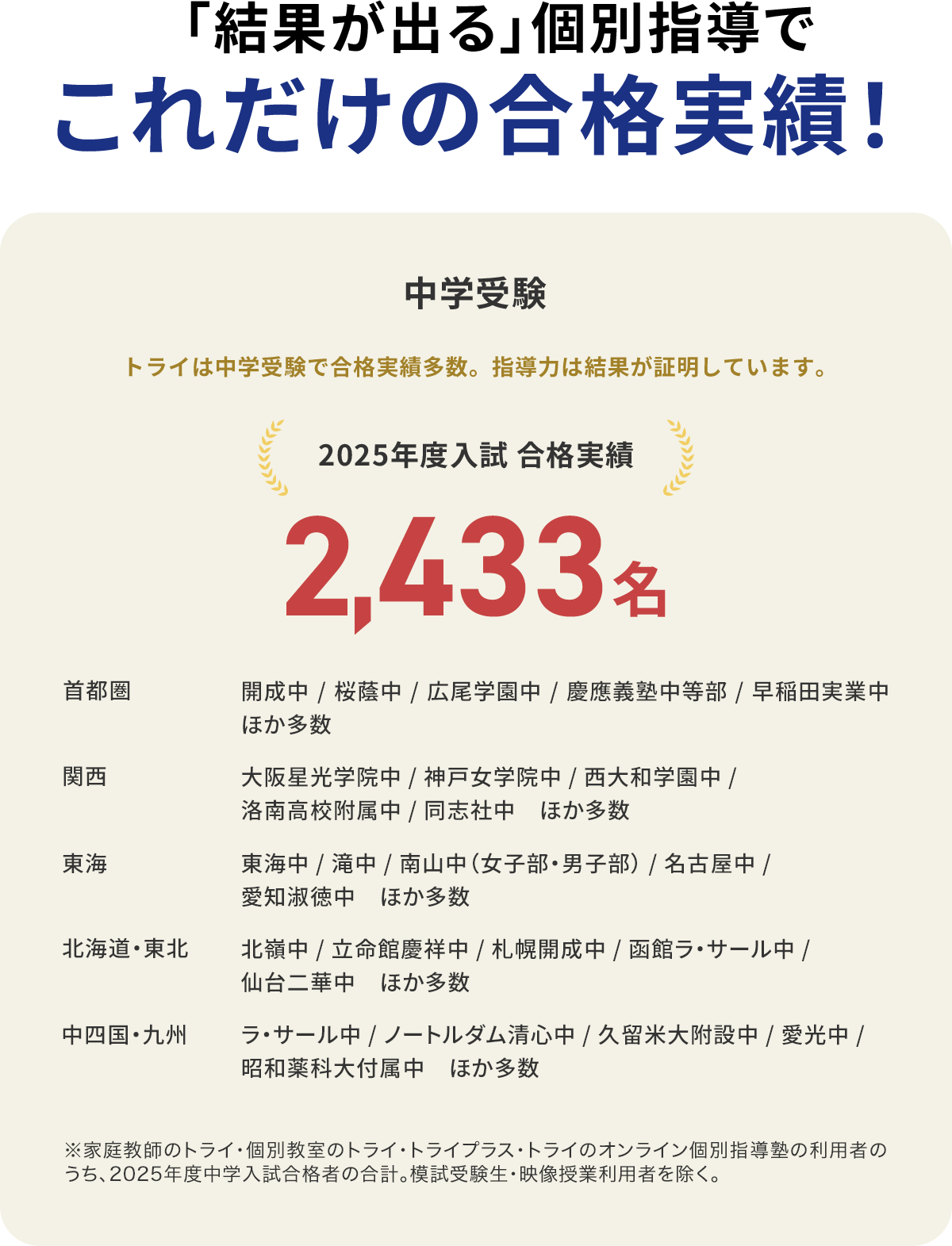

学力をつけるための最適な学習環境や指導方法、教材はお子さま一人ひとり異なります。そのため、偏差値を上げるためには、お子さまの状況に合わせて保護者様が柔軟に対応することが大切です。もしお子さまが第一ゼミパシードの教材やサービスを活用しても思うように成績が伸びない場合は、個別指導塾や家庭教師を利用することも一つの選択肢です。

個別指導では、中学受験のプロが1対1でお子さまを指導するため、つまずきの原因を見つけて、的確に対処することができます。また、カリキュラムも自由に組めるため、お子さまの志望校に合わせて効率よく学習を進めることも可能です。

【個別指導を利用するメリット】

- 講師がつきっきりで指導するため、集中して取り組める

- わかるまで質問できる

- お子さまのつまずきの原因を特定し、効率的に学習できる

- お子さまの学習状況や理解度に応じて、オリジナルのカリキュラムで勉強できる

- 勉強の悩みや入試の不安などを共有できる

- 志望校の出題傾向を踏まえた課題に取り組める

- 過去問の対策ができる

個別指導は柔軟に利用できる点も魅力の一つです。全科目の受験対策を個別指導に任せることはもちろん、苦手科目の克服や志望校対策、短期間での弱点強化など、集団塾の補完として活用することも可能です。

頑張って勉強しても成績が伸びない状況は、お子さまのやる気の低下につながる上、入試までの貴重な時間を無駄にしてしまう可能性があります。お子さまの偏差値にお悩みの際は、気軽に個別指導に相談されることをおすすめします。

まとめ

第一ゼミパシードは、関西地域で中学受験対策を行っている集団指導の学習塾です。中学受験専門の塾に通っていると、頻繁に模試が実施されるので、その都度お子さまの偏差値を確認し、学力が着実についているか確認することが重要です。特に第一ゼミパシードでは、2種類の模試が実施されているので、それぞれの性質の違いに注意しながら、ぜひ有効に活用してみましょう。

お子さまの偏差値が伸び悩んでいる場合は、早急に原因を特定し、対策をする必要があります。まずは、現在の学習習慣や勉強方法を見直してみてください。ただし、最適な学習環境は一人ひとり異なるため、お子さまによっては第一ゼミパシードに通っていても、なかなか偏差値が向上しない場合もあります。そのような時は放置せずに次の策を講じましょう。

具体的には、個別指導の利用も選択肢の一つです。個別指導では、中学受験のプロ講師が、お子さま一人ひとりに合わせてカリキュラムを作成するため、最適な学びを実現できます。「頑張っているのに偏差値が上がらない」「塾に通っているのに成績が伸びない」とお悩みの方は、志望校をあきらめる前に、ぜひ個別指導塾にお子さまの状況を相談してみてください。