「不登校でも勉強に追いつくためにはどうしたら良いんだろう」

「不登校の子が勉強に追いつくために、保護者は何ができるのかな」

子どもが不登校になると、学校の授業を受ける回数が減るため、勉強に遅れを取りやすくなります。

そのため、学校復帰や進学に向けて「自宅にいながらでも勉強に追いつく方法を知りたい」と考える方は多いのではないでしょうか。

不登校の子どもが勉強に追いつくためには、心身を休めて学習意欲を取り戻し、自分に合った学習方法を取り入れることが大切です。

遅れが生じている部分を把握し、計画的に学習を進めれば、不登校の子でも無理なく学校の勉強に追いつけるでしょう。

本記事では、不登校の子どもが勉強に追いつくための準備や学習方法、保護者の方ができるサポートを解説します。

学校の勉強に追いつくうえでやるべきことを理解し、学校復帰や進路実現に向けて準備を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

トライのオンライン個別指導塾では、不登校のお子さまが勉強に追いつき、志望校合格も目指せるよう、完全マンツーマン授業で徹底サポートします。

「学校に行けなくても勉強はしっかり進めたい」「不登校からでも志望校に合格したい」という方は、トライのオンライン個別指導塾にお気軽にご相談ください。

\トライのオンライン個別指導塾について詳しくみる!/

この記事の目次

不登校の子どもが勉強に追いつくためには準備が大切!まずは心と体を整えよう

不登校の子どもが勉強に追いつくためには、まず心と体を整えることが大切です。

不登校の子どもは、学校生活や人間関係によるストレスから精神的に疲弊しており、勉強に対する気力を失っているケースが多く見られます。そのような状況で机に向かうように促しても、子どもは苦痛を感じるだけで、ますます勉強から遠ざかるかもしれません。

不登校の原因は子どもによって異なるものの、いずれの場合でも、学校に行けなくなるほど心と体に大きな負担がかかっていることは事実です。

勉強が遅れたとしても、子どものやる気が出ない間は「今は休息が必要な期間」と考え、心身の回復を優先させましょう。

十分な休息を取ってから少しずつ勉強を再開することで、学習内容をスムーズに理解し、学校の授業に追いつける可能性が高まります。

不登校の子どもが勉強に追いつくために準備すること

不登校の子どもが勉強に追いつくためには、学習の前に、以下の方法で心身の状態を整えることから始めましょう。

- 勉強に対する子どもの意思を確認する

- 生活リズムや学習環境を整える

- 遅れている部分を整理して学習計画を立てる

保護者の方が焦らず長い目で見守ることで、子どもの勉強に取り組む気持ちが整い、自然と机に向かえるようになります。

勉強に対する子どもの意思を確認する

学校の勉強に追いつくために、まずは勉強に対する子どもの意思を確認しましょう。

保護者の方がどれだけ焦っていても、子ども自身が「今はやる気になれない」と感じている場合、無理に勉強させると逆効果になってしまいます。

このような状況を避けるため、以下の質問であらかじめ子どもの悩みや不安を聞き出し、一緒に解決策を考えることが大切です。

- 勉強を「やりたい」「やりたくない」どちらの気持ちが大きい?

- 「勉強をやりたくない」と思う理由は何だと思う?

- 勉強をするときに心配なことはある?

- 勉強以外で不安なことや悩んでいることはある?

すぐにはやる気が出なくても、子どもが自分の気持ちを正直に打ち明けられる信頼関係を築くことで、少しずつ不安が解消され、学習意欲も取り戻せるでしょう。

生活リズムや学習環境を整える

不登校の子どもが勉強に追いつくためには、生活リズムや学習環境を整え、勉強に集中しやすい状態をつくることも重要です。

不登校の子どもは、自己管理の難しさから昼夜逆転の生活になる傾向があります。

生活リズムが乱れると、勉強に取り組んでも頭がぼーっとして集中できない可能性があるため、以下の方法で少しずつ改善しましょう。

- 毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる

- 起床後1時間以内に朝食をとる

- 寝る1〜2時間前はゲームやスマホの使用を控える

ただ、なかには「昼間学校に行かずに家にいる自分はダメな人間だ」という罪悪感や自己否定の気持ちから逃避するために、周りが活動している昼間は寝て過ごしている子もいます。

生活リズムを整えるにあたっては、このような子どもの気持ちを否定しないことも大切です。

生活リズムを改善できたら、以下の方法で机周りの学習環境を整えましょう。

- 学習机を壁際もしくは窓際に配置する

- 勉強と関係ないものは机以外の場所に片付ける

- ポスターなどを視界に入らない位置に貼り直す

- 手元を照らすライトを用意する

身の回りを整理整頓して集中力を高められるようにすると、内容理解が進み、効率良く勉強を進められるでしょう。

遅れている部分を整理して学習計画を立てる

勉強へのやる気が戻ってきたら、学校の授業に遅れている部分を整理し、学習計画を立てましょう。

最初から全教科をカバーしようとすると、子どもの負担が大きくなってしまいます。そのため、まずは得意教科に絞り、以下の手順で学習計画を立てるのがポイントです。

- 教科書を見て学校を休み始めた時期の単元をチェックする

- 現時点で授業に参加できていない単元をリストアップする

- 「何の単元を」「どこまで終わらせるのか」という目標を設定する

- 学習目標から逆算して1週間単位の学習計画を立てる

- 1週間単位の学習計画をもとに、毎日やることを決める

たとえ計画が上手くいかなくても、自分を責める必要はないことを事前に伝えておくと、子どもは安心して勉強に取り組めます。

勉強計画自体も、学習に取り組めない日があることを前提に余裕を持たせたり、予備や復習の日を設けておくと良いでしょう。

不登校の子どもが勉強に追いつく学習のコツ

勉強に取り組む準備が整ったら、以下の方法で学習を進めましょう。

- 短時間から取り組んで学習習慣をつける

- 勉強に慣れてきたら苦手科目にも挑戦する

- 目標・期間を決めて学習を進める

最初は思い通りに進まなくても、焦らず取り組むことで徐々に自分の学習ペースをつかめるでしょう。

短時間から取り組んで学習習慣をつける

不登校になると、多くの子どもは毎日の学習習慣がなくなってしまいます。そのため、まずは5〜10分などの短時間から得意教科の勉強に取り組み、少しずつ学習習慣をつけましょう。

短時間でも取り組める学習方法は、以下のとおりです。

- 計算ドリルに1ページだけ取り組む

- 英単語を3〜5つ覚える

- 新しい漢字3つを例文付きで書く

- 教科書を3〜5ページ音読する

子どもの興味や好きなことに合わせて「漫画を読む」「絵を描く」などの方法を取り入れても構いません。

机に向かう動作をルーティン化させることで、勉強に対する抵抗感がなくなると、学習時間も次第に伸ばしていくことができるでしょう。

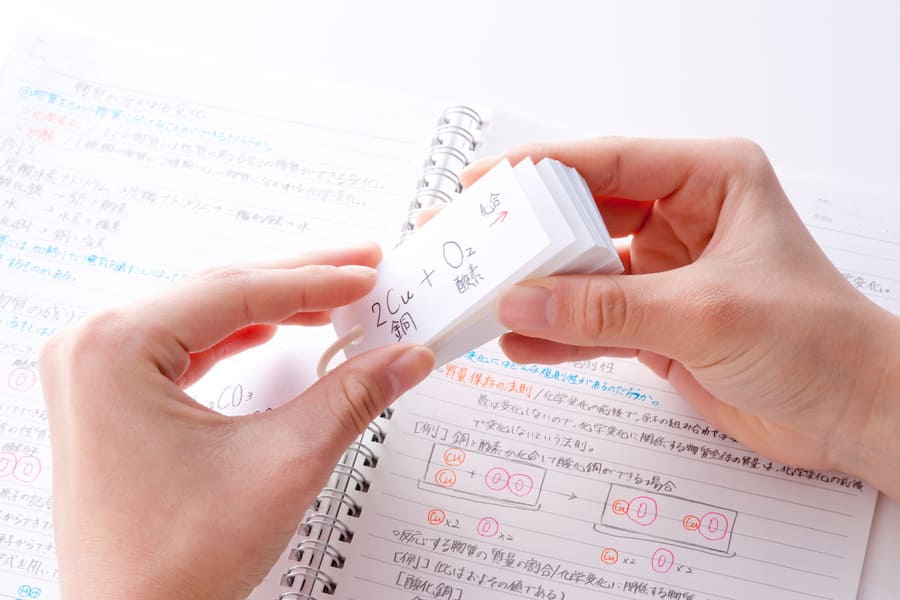

勉強に慣れてきたら苦手科目にも挑戦する

勉強の感覚を取り戻してきたら、次は苦手科目にも挑戦しましょう。

得意教科の勉強で成功体験を積み、自信をつけてから苦手科目に挑戦すれば、ミスをしても最後まで諦めずに取り組めます。

苦手科目の勉強は、学校ですでに習った単元の復習や簡単な練習問題から始めるのがおすすめです。

動画教材や学習アプリなども活用すると、勉強に苦手意識のある子でも楽しく学習できます。

とはいえ、独学だけでは苦手分野の克服に時間がかかる子どもも多いでしょう。

子どものモチベーションを維持して学校の勉強に追いつくためには、塾や家庭教師などプロの学習サポートを受けることも検討してみてください。

家庭教師のトライではオーダーメイドのカリキュラムで苦手の克服を徹底サポート

学習の遅れを踏まえたうえで、お子さまと保護者様がご家庭で学習計画を立てるのは難しいかもしれません。

家庭教師のトライでは、お子さまの学力に合わせたオーダーメイドのカリキュラムをご提案します。

そのため、どうやって勉強を進めるべきか悩む場合でも、お子さまにとって最適の学習プランで苦手を克服することが可能です。

学校で授業を受けられなかった単元についても、1対1の完全マンツーマン授業で丁寧に指導するため、無理なく勉強に追いつけます。

さらに、トライには不登校支援に特化した専門カウンセラーが多数在籍しており、部屋から出るのが難しいお子さまへのサポートも可能です。

お子さまの学習面・精神面を幅広くサポートし、不登校の根本解決を目指しながら目標達成へと導きます。

目標・期間を決めて学習を進める

不登校の場合、基本的に一人で学習することになるため、モチベーション管理が難しい側面があります。

勉強に対して高いモチベーションを維持するためには、学習の目標・期間を設定し、それを達成するプロセスを繰り返すことが大切です。

学習目標を立てる際は、以下のポイントに気をつけましょう。

- 数ヵ月単位の「長期目標」と1週間〜1ヵ月単位の「短期目標」を設定する

- 「この単元まで勉強する」「英単語を◯個覚える」などの具体的な数値・指標を設定する

- 子ども自身が「これなら達成できそう」と思える難易度にする

- 紙に書いた目標を見える場所に貼り出して定期的に見直す

明確な学習目標ができると、学校に行けない状況でも自分なりに頑張れるということに気づき、前向きな気持ちで勉強に取り組めます。

不登校でも効率良く勉強に追いつける学習方法

不登校でも、学習方法を工夫すれば学校の勉強に追いつける可能性が十分あります。ただし、なかには一人での学習に限界を感じる子どももいるでしょう。

不登校の子どもが学校の勉強に追いつくためには、以下の学習方法がおすすめです。

- 家庭教師

- オンライン塾

- フリースクール

- 適応指導教室

メリット・デメリットも参考にしながら、子どもの状況や希望の学習スタイルに合わせて、無理なく勉強に取り組める方法を選びましょう。

家庭教師

家庭教師ならば1対1のマンツーマン授業を受けられるため、わからない部分をその場で解消しながら勉強の遅れを取り戻せます。

その他のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・外出が難しい子でも安心して授業を受けられる ・自宅での学習習慣を自然とつけられる ・保護者と教師が密に連携を取りながら子どもをサポートできる |

| デメリット | ・月額授業料が高めに設定される場合もある ・教師の質や子どもとの相性によって学習効果が左右される |

家庭教師は、教師の質や子どもとの相性によって学習効果が大きく変わります。

そのため、家庭教師を選ぶ際は、教師の指導実績や教え方、子どもへの関わり方について、体験授業などで確認しましょう。

家庭教師のトライでは、不登校サポートに長けた正社員の「教育プランナー」が、お子さまの性格や要望にぴったりの教師をご提案します。

「人見知りだから教師と打ち解けられるか不安」「教師選びで失敗したくない」という方は、家庭教師のトライにお気軽にご相談ください。

\家庭教師のトライについて詳しくみる!/

オンライン塾

対面で教師に会うことに抵抗がある場合は、オンライン塾を利用するのも選択肢の一つです。

オンライン塾には、以下のメリット・デメリットがあります。

| メリット | ・自分の学力に合ったオーダーメイドのカリキュラムを組める ・対話型で授業が進むため疑問点をすぐに解消できる ・つまずきやすいポイントをリアルタイムで添削してもらえる |

| デメリット | ・通信トラブルがあるとスムーズに授業が進まない ・そばに教師がいないため集中力が途切れやすい |

「不登校が長期化している」「自分のペースでゆっくり勉強したい」という子どもには、自宅で無理なく学習できるオンライン塾がおすすめです。

トライのオンライン個別指導塾では指導実績の豊富な教師がお子さまの癖を把握し効率良く勉強に追いつける

参照:不登校サポートコース | トライのオンライン個別指導塾

トライのオンライン個別指導塾では、指導実績の豊富な教師が丁寧な授業を行うのはもちろん、お子さまが納得できるまで無料で何度でも教師の交代が可能です。

お子さまが安心して心を開ける教師を見つけることで、集中して勉強に取り組み、着実に遅れを取り戻せます。

対話しながら進む双方向の授業で「わかったつもり」を防ぎ、効率的に学習内容を定着させることができます。

また、トライのオンライン個別指導塾の授業が、在籍校に出席扱いとして認められた実績もあります。

卒業・進学に向けて出席日数を確保しつつ、着実に学力をつけて勉強に追いつきたい方は、お気軽にご相談ください。

フリースクール

フリースクールとは、不登校の子どもや保護者向けに、学習支援や学校復帰サポートなどを行っている民間の教育機関です。

同じ悩みを抱える仲間と交流しながら、自分のペースで勉強を進めたい方には、フリースクールが向いているでしょう。

他にも、フリースクールには以下のメリット・デメリットがあります。

| メリット | ・家庭以外の新しい居場所をつくれる ・在籍校に出席扱いにしてもらえる可能性がある ・親子でカウンセリングを受けられる施設もある |

| デメリット | ・受験対策に特化した指導を受けるのは難しい ・学習指導要領に基づいた体系的な授業は受けにくい |

高校生の場合、フリースクールに通っても、高卒資格を取得できるとは限らない点に注意が必要です。

教育支援センター(適応指導教室)

教育支援センター(適応指導教室)とは、不登校の子ども向けに学校復帰を支援している公的施設です。

一人ひとりに合わせて個別に指導する学習支援も実施しているため、無理のないペースで着実に勉強の遅れを取り戻せます。

教育支援センターのメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・原則として無料または少額で利用できる ・フリースクールに比べて出席扱いにしてもらえる可能性が高い ・集団活動を通して学校に適応しやすくなる |

| デメリット | ・自治体によっては学校復帰を強く促される ・規定の活動プログラムが子どもの負担となる場合がある |

教育支援センターの活動方針は、自治体によって大きく異なります。利用の際は、事前相談や施設見学を通して、子どもに適した学習環境かどうかを確かめましょう。

不登校でも勉強に追いつくために保護者ができる3つのサポート

不登校の子どもが勉強に追いつくためには、保護者の方のサポートも欠かせません。

学校生活や人間関係によるストレスで疲れ切った子どもが自信を取り戻せるよう、以下の方法で丁寧にサポートしましょう。

- 焦らず子どもの気持ちと体調を優先する

- 子どもが思い通りに勉強できなくても常に味方でいる

- 悩みを抱えず学校や相談機関の協力を得る

また、保護者の方が自分自身をケアすることも重要なポイントです。精神的な余裕を持ち、長い目で不登校と向き合いましょう。

1.焦らず子どもの気持ちと体調を優先する

子どもが学校に行けなくなったり、勉強できなくなったりすると、保護者としてはどうしても不安に感じるものです。

しかし、保護者の焦る気持ちが伝わると、子どもはプレッシャーを感じたり、自分を責めたりしてしまう可能性があります。

そのため、子どもが不登校になった場合は「心と体を休める大事なタイミング」と考え、気持ちや体調の回復を優先させましょう。

学習意欲を取り戻し、勉強に取り組んでいる最中でも、子どもが「つらい」「しんどい」と感じるようであれば、無理せず休ませることが大切です。

あくまでも自発的な行動を尊重し、焦らず待つ姿勢を示すことで、子どもは安心感を持って「勉強に追いつく」という目標に向かえます。

2.子どもが思い通りに勉強できなくても常に味方でいる

不登校の子が無理せず勉強に追いつくためには、計画通りに学習が進まなくても、保護者の方が常に味方でいることも大切です。

子どもの気持ちや体調によっては、思い通りに勉強が進まない日もあります。

だからといって「早く勉強しなきゃ」「このままだと追いつけないよ」と急かすと、子どもの学習意欲はますます下がるでしょう。

そのような事態を避けるため、子どもが勉強に関して悩んでいる場合は、以下のように声をかけてみてください。

- 勉強に集中できないときは無理せず休んで良いんだよ

- たとえ勉強ができなくても大切な存在であることは変わらないよ

- 勉強が進まないからといって自分を責めなくて良いんだよ

保護者が「何があっても一番の味方でいる」ということが子どもに伝われば、思い通りに勉強できなくても自信を大きく失わずに済み、前向きに挑戦し続けられます。

3.悩みを抱えず学校や相談機関の協力を得る

「子どもが部屋から出てこない」「ほとんど会話をしていない」など、状況によっては家庭でのサポートが難しいケースもあるでしょう。

そのような場合は、家庭の中だけで悩みを抱えず、学校や相談機関の協力を得ることも大切です。

保護者の方が利用できる相談機関には、以下のようにさまざまな種類があります。

- 担任教師やスクールカウンセラー

- 教育支援センター(適応指導教室)

- 児童相談所

- 児童家庭支援センター

- ひきこもり地域支援センター

心の余裕を持って子どもをサポートするためにも、まずは保護者の方が抱える悩みや不安を一つずつ解消しましょう。

近隣で利用できる相談機関を知りたい方は、以下のサイトからお住いの地域をチェックしてみてください。

トライ式高等学院のキャンパス長は、教育分野のメンタルケアを専門とした「教育支援カウンセラー」の資格を保有しています。

部屋から出られない状況のお子さまでも、ご自宅にカウンセラーが訪問してドア越しに話しかけたり、オンラインで授業を受けたりするところからサポートを始めることが可能です。

不登校の悩みを抱える中高生のお子さまがいらっしゃる方は、トライ式高等学院にお気軽にご相談ください。

\トライ式高等学院について詳しくみる!/

まとめ

本記事では、不登校の子どもが勉強に追いつくための準備や学習方法、保護者の方ができるサポートを解説しました。

不登校の子どもが勉強に追いつくためにやるべきことは、以下のとおりです。

| 学習前に準備すること | ・勉強に対する子どもの意思を確認する ・生活リズムや学習環境を整える ・遅れている部分を整理して学習計画を立てる |

| 具体的な学習方法 | ・短時間から取り組んで学習習慣をつける ・勉強に慣れてきたら苦手科目にも挑戦する ・目標・期間を決めて学習を進める |

独学で勉強に追いつくのが難しい場合は、家庭教師やオンライン塾、フリースクールや教育支援センターなどの利用も検討しましょう。

併せて、保護者の方が心理的なサポートをすることで、子どもは安心しながら勉強に取り組み、無理のないペースで学校の授業に追いつけます。

ぜひ本記事を参考に、子どもが自分のペースで勉強に追いつくための方法を取り入れてみてください。