「公立高校の推薦入試に挑戦してみたいけど、誰でも受験できるのかな?」

「公立高校の推薦入試で合格するために、何の対策をしておくと良いんだろう」

公立高校の推薦入試は基本的に学力検査がなく、内申点や面接、小論文など複数の観点から受験者の能力を総合的に評価するのが特徴です。

一般入試より早く合否が決まるメリットがあるものの、具体的な評価基準や対策方法がわからず、挑戦すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、公立高校における推薦入試と一般入試の違いや評価基準、受験対策のポイントを解説します。

本記事をもとに対策すれば、ライバルと差をつけて推薦入試を突破し、希望の進路を実現できるでしょう。

ただし、地域によって例外や制度変更があるため、志望校の最新情報を必ず確認してください。

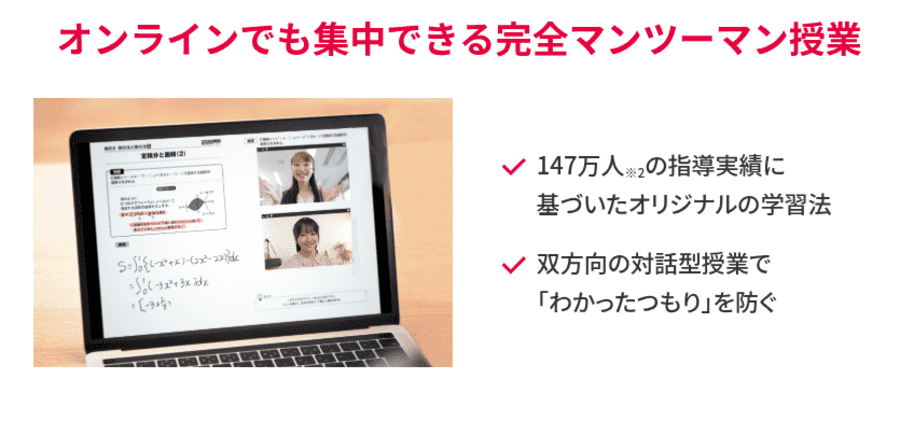

トライのオンライン個別指導塾では、完全マンツーマン授業による小論文添削や面接対策で、公立高校の推薦入試に向けた準備を徹底サポートします。

「志望校に特化した対策を進めたい」「内申点もしっかり上げておきたい」という方は、トライのオンライン個別指導塾にお気軽にご相談ください。

\トライのオンライン個別指導塾について詳しくみる!/

この記事の目次

公立高校の推薦入試は地域・学校によってさまざま!事前の確認が大切

公立高校の推薦入試といっても、名称や入試内容、難易度は地域・学校によって異なります。そのため、事前にお住まいの地域・志望する高校の情報を確認しておくことが大切です。

「推薦入試」という名称で実施されることは少ないため、確認する際は「前期選抜」「特色選抜」「特色化選抜」「特別選抜」など、お住まいの地域の名称を把握しておくとスムーズです。

入試内容は地域や学校によって異なりますが、学力検査を実施せずに調査書や面接、小論文などの結果を元に合否が判断されることが多い傾向です。

学校・学科によっては独自の検査が行われる場合もあります。

難易度も、学校・学科によって大きく幅があります。一般入試よりも合格しやすい場合もありますが、上位校では募集枠が少ないほか受験者のレベルが高いことが多く、念入りな対策や一般入試の準備が必要です。

なお、公立高校で推薦入試を実施していない地域もあります。お住まいの地域で推薦入試が実施されているか、まずは把握しておきましょう。

公立高校の推薦入試とは?一般入試との違い・出願条件・評価基準

公立高校の推薦入試は、一般入試と大きく異なる点が多々あります。

志望校合格を目指すためには、まず一般入試との違いも含めた、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 公立高校の推薦入試と一般入試の違い

- 推薦入試の主な出願条件は「内申点」と「学校長推薦」

- 推薦入試の主な評価基準は「面接」と「小論文」

ただし、同じ推薦入試でも、出願条件や選抜方法は地域や学校によってさまざまです。

推薦入試に挑戦する際は、上記を踏まえた上で、教育委員会や高校のWebサイトも確認してください。

公立高校の推薦入試と一般入試の違い

公立高校の推薦入試と一般入試の主な違いは、入試時期と選抜方法、評価基準です。それぞれの違いを、以下の表にまとめました。

| 入試時期 | 選抜方法 | 評価基準 | |

| 推薦入試 | 1月〜2月 | ・調査書 ・面接 ・作文 ・小論文 | 調査書(内申点)を重視する高校が多い |

| 一般入試 | 2月〜3月 | ・調査書 ・学力検査 | 学力検査の結果を重視する高校が多い |

推薦入試は1月下旬〜2月上旬に実施され、合否も2月中旬までに発表されるのが一般的です。一方、一般入試は2月中旬~3月上旬に実施されるため、推薦入試の方が1ヶ月以上早く合否がわかります。

仮に不合格でも一般入試で同じ高校を受験できる点は、推薦入試の大きなメリットです。

高校の教育方針や学科のプログラムによっては、推薦入試で部活動の実績や資格取得が評価対象となる場合もあります。細かい条件は学校によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

推薦枠や選考基準は地域・学校によって異なる

推薦入試の推薦枠や選考基準は、高校や地域ごとに大きく異なります。

たとえば、北海道札幌市の公立高校における推薦入試では、推薦枠が定員の10〜50%の範囲で各学校長が定めており、学校・学科によって幅広く設定されています。

鹿児島県の公立高校における推薦枠は、普通科が10%程度、それ以外の学科が20〜50%程度です。

選考基準についても、以下のように、学校・学科の特色や教育方針に合わせた内容が設けられている場合があります。

- 体育科:部活動の実績を重視した書類選考で運動能力を評価

- 国際科:英語資格や面接、作文などで語学能力を評価

- 美術科:鉛筆デッサンなどの実技試験で芸術的な能力を評価

入試に向けて計画を立てる際は、学校ごとの情報をリサーチした上で、必要な対策を考えましょう。

推薦入試の主な出願条件は「内申点」と「学校長推薦」

多くの公立高校の推薦入試では「内申点(調査書)」と「学校長推薦」が主な出願条件です。

内申点とは、中学で学習する9教科の成績(5段階評価)を基に、都道府県や高校ごとに定められた計算方法(例:実技教科の加重など)で算出される点数です。

推薦入試を突破するには、内申点を科目数で割った「評定平均値」が3.0〜4.5程度に到達している必要があります。

内申点も含めた生徒の総合的な能力を記載する「内申書」は、定期テストの結果に加え、授業態度や提出物なども評価対象となります。

学校長推薦の基準は中学校によって異なるものの、生徒の人柄や課外活動の実績など、学力以外の部分で評価される点が特徴です。

ただし、近年は学校長の推薦がなくても出願できる「特色入試」を導入する高校が増加傾向にあります。

志望校の募集要項を事前にチェックし、出願条件を満たすには何が必要なのか確認しておきましょう。

募集人員を超えた場合は校内選考が行われる

公立高校の推薦入試では、志願者数が募集人員を超えた場合、各中学校が定める基準にもとづいた校内選考が実施されます。

校内選考の主な評価項目は、以下のとおりです。

- 調査書の評定(内申点)

- 部活動や委員会活動の実績

- 資格・検定の取得状況

- 面接練習の評価結果

ただし、面接練習の評価や資格・検定取得状況は、必ずしも全校で評価されるとは限りません。

また、志望校の出願条件を満たしていても、校内選考を通過できなければ、推薦入試の受験資格を失ってしまいます。

そのため、志望校合格を目指すには校内選考で落ちるリスクも考慮し、一般入試に向けた準備も並行して進めておくことが大切です。

推薦入試の主な評価基準は「面接」と「小論文」

公立高校の推薦入試では、面接と小論文が主な評価基準となります。

面接で重視されるのは、志望動機や自己PR、将来の目標などで、コミュニケーション能力や人柄、高校生活への適応力なども加味されます。

小論文は、論理的思考力や表現力、課題に対する分析力などが主な評価基準です。与えられた課題をしっかりと理解し、正しい日本語で自分の考えを筋道立てて説明する練習をしておきましょう。

上記に加え、内申点が記載された調査書も、推薦入試を突破するうえで重要な評価基準となります。

以下の記事では、効率的に内申点を上げる方法を解説しているので、少しでも合格の可能性を高めたい方は、ぜひチェックしてみてください。

家庭教師のトライなら完全マンツーマン授業&オーダーメイドカリキュラムで効率的に推薦入試対策ができる

参照:家庭教師のトライ

家庭教師のトライでは、お子さまの志望校や学力に合わせたオーダーメイドのカリキュラムで公立高校の推薦入試を徹底サポートします。

1対1の完全マンツーマン授業を実施しているため、学校ごとに傾向が異なる小論文なども、じっくりと攻略のコツを掴めます。

お子さまが通っている中学校のカリキュラムに合わせた、内申点対策も可能です。

推薦入試の対策は、学校の授業や独学だけでは進めにくい点もあります。無料の学習相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

推薦入試合格に向けた対策のポイント

公立高校の推薦入試に合格するためには、学校生活から面接・小論文対策まで総合的な準備が必要です。

具体的には、以下のポイントを押さえましょう。

- 授業や定期テストにしっかり取り組み内申点を高める

- 面接官の心をつかむ自己PRと志望理由を伝えられるようになる

- 小論文・作文の構成パターンと書き方のコツを押さえる

特に内申点を上げるには、毎日の小さな積み重ねが欠かせません。受験日から逆算したスケジュールを考え、計画的に対策を進めましょう。

授業や定期テストにしっかり取り組み内申点を高める

公立高校の推薦入試で内申点を高めるには、日々の授業態度と定期テストの点数が不可欠です。

授業で積極的な発言や質問をするのはもちろん、ノートの取り方や課題の提出期限を守ることも意識しましょう。

また、定期テストも内申点に直結する要素です。テスト対策をする際は、以下の方法で効率的に学習内容を定着させましょう。

- テストが近づいてきたらテスト範囲の内容を繰り返し復習する

- 苦手科目は教科書の基本問題を解説なしで解けるまで練習する

- 学校で提供されるワークを繰り返し解く

ポイントは、すべての問題に何度も挑戦するのではなく、間違えた問題だけに絞って練習を重ねることです。

自分で解答を導き出せるまで練習すると、テスト本番も迷わず問題に取り組むことができ、目標点数に近づけます。

課外活動にも積極的に参加すると◎

公立高校の推薦入試では、以下のような課外活動への参加経験も、重要なアピールポイントになる場合があります。

- 部活動のキャプテンとしてチームを引っ張った経験

- 文化祭実行委員として学校行事の企画運営に携わった経験

- 地域清掃ボランティアへの定期的な参加で社会貢献をした経験

- 英語スピーチコンテストに出場して語学力を認められた経験

ただし、大切なのは経験の数ではなく、活動の質や成果です。

自身のエピソードについて、面接で質問される可能性もあるため「どのような気づきを得たか」まで答えられるように練習しておきましょう。

目立ったアピールポイントがない方は、習い事やボランティアなど、今からできることに挑戦してみるのもおすすめです。

面接官の心を掴む自己PRと志望理由を伝えられるようになる

多くの場合、推薦入試の面接試験では自己PRと志望理由を伝えます。

面接官の心を掴むためには、具体的なエピソードを交えながら、自分の経験や成果をアピールしましょう。

たとえば「部活動のキャプテンとしてチームの士気を高めた経験」について話す場合は、実際の出来事だけでなく、自己PRとして以下の内容も伝えるのがポイントです。

- どのような方法でチームの士気を高めたのか

- キャプテンとして培った経験を高校生活にどう活かすのか

志望理由については、学校の教育方針や特色あるプログラムを事前にリサーチし、将来の目標と結びつけると説得力が増すでしょう。

上記をもとに模擬面接を行い、フィードバックを受けながら繰り返し練習することで、面接本番も適度な緊張感で受け答えできるようになります。

小論文・作文の構成パターンと書き方のコツを押さえる

小論文や作文で高い評価を得るためには、基本的な構成パターンを押さえておきましょう。

公立高校の推薦入試では「序論・本論・結論」の流れを基本とし、テーマに合わせて構成を使い分けると、自分の考えが読み手に伝わりやすくなります。

小論文における主要な構成パターンは以下の3つです。

【起承転結型】

自身の体験を交えながら主張を展開

- 序論:部活動での失敗

- 本論:失敗から得た気づきをもとに行動を変化

- 結論:一連の経験を通して学んだこと

【課題解決型】

社会問題に対する解決策を提案

- 序論:地域で抱えるゴミ問題の概要

- 本論:ゴミ問題の原因や背景にあるもの

- 結論:具体的な解決策の提案

作文や自己PR文における主要な構成パターンは以下です。

【ストーリー型】

エピソードを通じた成長過程の描写

- 序論:体育祭実行委員での苦労

- 本論:仲間との衝突と協働

- 結論:体育祭の成功による達成感

小論文対策では、さまざまなテーマに挑戦し、塾や学校で添削を受け、書き方のコツや効果的な構成パターンをつかむことが大切です。

結論部分では「高校入学後に取り組みたいこと」を具体的に述べると、志望校への熱意も伝わりやすくなるでしょう。

トライのオンライン個別指導塾では小論文対策授業をマンツーマンで受けられる

トライのオンライン個別指導塾「小論文対策プラン」では、完全1対1のマンツーマン授業で小論文対策を進められます。

基本的な小論文の書き方はもちろん、志望校の傾向に合わせた指導を受けられるため、効率的な対策で確実に合格を目指せます。

与えられたテーマが難しかったり、自分の考えがまとまらなかったりしても、すぐに質問することで疑問を解消できるため安心です。

対面授業さながらの丁寧な指導で、ライバルと差がつく小論文の書き方をアドバイスし、お子さまを希望の進路実現へと導きます。

推薦入試に向いている人は?メリット・デメリットを解説

最後に、公立高校の推薦入試を受けるべきか判断するためのヒントとして、以下の3つを解説します。

- 推薦入試に向いている人の特徴

- 推薦入試のメリット

- 推薦入試のデメリット・注意点

あくまでも、推薦入試は将来の目標に近づくための手段です。目標達成に向けてやるべきことを改めて整理し、最適な受験方法を選びましょう。

推薦入試に向いている人の特徴

推薦入試に向いている人の特徴は、主に以下の3つです。

- 各教科で安定した成績を取れている

- 課外活動の豊富な実績がある

- 志望校に行く明確な目的を持っている

公立高校の推薦入試を突破するには、内申点が欠かせません。定期テストの点数はもちろん、各教科で授業態度や提出物においても高い評価を受けている人は、推薦入試に適しているでしょう。

部活動の大会成績や生徒会活動、資格取得など課外活動の実績も、推薦入試の合否を左右する判断ポイントです。

課外活動と学業を両立できている人は、さらに高い評価を得られるかもしれません。

また、志望校に入学する目的意識が明確な人も、推薦入試に向いています。「なぜこの高校で学びたいのか」という熱意が伝わりやすいため、学校側から好印象を持たれるでしょう。

上記に当てはまらない場合でも、日々の学習や将来の目標を見つめ直すことで、志望校に合格する可能性は十分に高められます。

推薦入試のメリット

公立高校における推薦入試の大きなメリットは、一般入試よりも早い時期に合格が決まることです。

また、地域・学校によっては学力検査が実施されないため、受験勉強の負担も軽くなり、卒業までの時間を有意義に過ごせるでしょう。

その他、公立高校の推薦入試には以下のメリットがあります。

- 学力だけでは測れない自分の内面や人柄をアピールできる

- 面接などで自分をアピールすることが得意だと有利になる

- スポーツや文化活動など特定分野の実績を活かせる

特に内申点の高い生徒にとって、公立高校の推薦入試は日々の努力を評価してもらえる公平な制度と言えます。

ただしその分、内申点を反映した調査書の内容が合否を左右するため、推薦入試に挑戦する際は、早い段階から計画的に準備を進めることが大切です。

推薦入試のデメリット・注意点

公立高校の推薦入試にはメリットがある一方、注意すべき点もいくつか存在します。

主なデメリット・注意点は、以下のとおりです。

- 合格後に学習意欲が低下する可能性がある

- 不合格だった場合に一般入試の準備期間が短くなる

- 合格後は原則として入学を辞退できない

早い時期に合格が決まると、残りの学校生活を有意義に過ごせる分、受験の緊張感が薄れて学習意欲が低下する可能性があります。

モチベーションを高く維持できるよう、受験後も継続して勉強に取り組む習慣をつけましょう。

推薦入試で落ちてしまった場合、一般入試の準備期間が短くなる点にも注意が必要です。内申点対策だけでなく、一般入試も見据えた上で、日々の授業や課題に取り組むことを意識しましょう。

また、私立高校と同様に、入学の辞退を原則として認めていない学校が多く見られます。

入学を辞退すると、在籍校の信頼が下がって推薦枠がなくなる可能性もあるため、志望校選びは慎重に行うことが大切です。

まとめ

本記事では、公立高校の推薦入試と一般入試の違いや評価基準、内申点・面接・小論文対策のポイントを解説しました。

公立高校における推薦入試と一般入試の違いは、以下のとおりです。

| 入試時期 | 選抜方法 | 評価基準 | |

| 推薦入試 | 1月〜2月 | ・調査書 ・面接 ・作文 ・小論文 | 調査書(内申点)を重視する高校が多い |

| 一般入試 | 2月〜3月 | ・調査書 ・学力検査 | 学力検査の結果を重視する高校が多い |

ライバルと差をつけて公立高校の推薦入試を突破するには、以下のポイントを押さえて受験対策を進めましょう。

- 授業や定期テストにしっかり取り組み内申点を高める

- 面接では具体的なエピソードを交えて自分の経験や成果をアピールする

- 小論文や作文ではテーマに合わせて基本の構成パターンを使い分ける

ただし、面接や小論文対策などは学校の授業で習う機会が少ないため、独学だけで対策するのが難しい可能性があります。

確実な対策で志望校合格の可能性を高めるには、公立高校の推薦入試に強い塾や家庭教師のサポートを受けるのもおすすめです。

ぜひ本記事を参考に最適な受験方法を選び、希望の進路実現に向けて準備を進めてみてください。