「起立性調節障害で学校に行けなくなると、そのまま不登校になってしまうのかな」

「保護者として、どうやって起立性調節障害の子どもをサポートしたらいいんだろう」

起立性調節障害とは、起立時の血圧調節がうまくいかないことで、めまいや立ちくらみ、疲労感などの症状が現れる自律神経の機能障害です。

特に午前中に症状が強く出やすく、その結果として朝の起床困難や登校困難につながることがあります。起立性調節障害が原因で遅刻や欠席が増えると「不登校になってしまうのでは」と心配になる方も多いでしょう。

結論から述べると、起立性調節障害になったからといって、必ずしも不登校になるとは限りません。

とはいえ、体調が優れず学校に行けない状況は子どもにとって大きなストレスとなるため、保護者の方の適切なサポートが必要です。

そこで本記事では、起立性調節障害の概要や、保護者の方が子どもにできるサポート、自分のペースで取り組める学習方法を解説します。

不登校と起立性調節障害の関係を理解し、登校が難しい状況でも今できることに最善を尽くしたい方は、ぜひ参考にしてください。

トライ式高等学院では登校時間が完全自由&オンラインでも受講できるため、起立性調整で朝起きるのが難しいお子さまにもぴったりです。

起立性調節障害でも無理なく高校卒業を目指せるよう、専任の講師とプロのカウンセラーが徹底サポートします。

「学校に行くのは難しいけれど勉強を頑張りたい」「起立性調節障害と上手に付き合いながら学校生活を楽しく過ごしたい」という方は、トライ式高等学院にお気軽にご相談ください。

\トライ式高等学院について詳しくみる!/

この記事の目次

起立性調節障害の子が必ずしも不登校になるとは限らない|保護者の適切なサポートが不可欠

起立性調節障害の子どもが必ず不登校になるとは限りません。起立性調節障害は、あくまで自律神経の乱れが引き起こす病気であり、「怠け」や「サボり」によるものではないためです。

ただ、日本小児科学会によると「不登校生徒の約3〜4割は起立性調節障害を抱えている」と推定されています。

起立性調節障害が原因で欠席が増えると、授業についていけなくなったりストレスが大きくなったりして、不登校になる可能性が高まるでしょう。

そこで保護者の方が焦ってしまうと、子どもがプレッシャーを感じて症状が悪化するかもしれません。

「学校に行きたくても行けない」という状況から抜け出すためには、保護者の方が子どもの不安な気持ちに寄り添い、適切にサポートすることが大切です。

起立性調節障害になるのは、気持ちの問題でも保護者のせいでもありません。病気としっかり向き合い、今できることに焦らず取り組んで回復を目指しましょう。

起立性調節障害とは?症状・原因やチェック方法を解説

起立性調節障害の子どもを適切にサポートするためには、まず病気の全体像を把握することが大切です。

具体的には、以下の内容について確認しましょう。

- 起立性調節障害の症状

- 起立性調節障害の原因

- 起立性調節障害のチェック方法

- 起立性調節障害の主な治療法

起立性調節障害の症状や原因を知ることで、子どもが学校に行けなくなっても、落ち着いてサポートを続けられます。

起立性調節障害の症状

起立性調節障害になった子どもには、主に以下のような症状が現れます。

- 朝の起床困難

- 動機や息切れ

- めまいや立ちくらみ

- 食欲不振

- 腹痛

- 倦怠感

- 頭痛

起立性調節障害は、午前中は症状が強く出るものの、午後になると体調が安定する傾向があります。

そのため、朝起きられず学校に遅刻してしまう生徒や、午後の授業だけ参加する生徒も多い傾向にあります。

起立性調節障害の原因

起立性調節障害の原因は、呼吸や血圧など、体の働きをコントロールする「自律神経」の機能不全だと考えられています。

人によっては、不規則な生活や精神的ストレスによって症状が引き起こされる場合もあります。

起立性調節障害の子どもをサポートする際は、医療機関で治療を進めつつ、生活習慣や周りの環境を整えることも意識しましょう。

起立性調節障害のチェック方法

起立性調節障害は「怠け」や「サボり」と勘違いされやすいため、病院に行くかどうか悩んでいる方も多いかもしれません。

「なぜか朝起きれない状況が続いている」という方は、以下のチェックリストを参考に、不調の原因を見極めましょう。

- 立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい

- 立っていると気持ち悪くなる、ひどくなると倒れる

- 入浴時あるいは嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる

- 少し動くと動悸あるいは息切れがする

- 朝なかなか起きられず午前中は調子が悪い

- 顔色が青白い

- 食欲不振

- おへそ辺りに腹痛がある

- 倦怠感がある、あるいは疲れやすい

- 頭痛

- 乗り物に酔いやすい

参照:起立性調節障害対応ガイドライン(p.9)丨岡山県教育委員会

3つ以上の項目に当てはまる場合は、起立性調節障害の可能性があります。夕方に体調が回復したとしても、まずは医療機関に行って診察を受けましょう。

起立性調節障害の主な治療法

起立性調節障害の主な治療法は、以下のとおりです。

- 薬物治療

- 生活指導

- 環境調整

症状を緩和させる薬物治療に加え、生活習慣の改善やストレスを軽減させるための環境調整も行います。

ただし、どの治療法が適しているかは人によって異なります。医師と相談しながら治療方針を決定し、適切なサポートをしましょう。

起立性調節障害がある子どもに保護者ができる5つのこと

起立性調節障害になると体調の優れない日が続き、回復までに時間もかかることから、子ども自身の気持ちも不安定になりがちです。

子どもが安心して症状の改善を目指せるよう、保護者の方は次の5点を心がけましょう。

- 病気について理解し子どもの気持ちに寄り添う

- 起床時のサポートをする

- 生活リズムや食事のバランスを整える

- 学校と連携して受け入れ体制をつくる

- 悩みや不安があるときは医療機関に相談する

保護者が一番の味方となり、長い目で寄り添うことで子どもの安心感につながります。

1.病気について理解し子どもの気持ちに寄り添う

起立性調節障害がある子どもの不安を和らげるために、保護者の方が病気についてよく理解し、つらい気持ちに寄り添いましょう。

起立性調節障害では「朝起きられない」「ぼーっとする」など、一見病気とはわかりにくい症状が現れます。

そのため、病気のつらさを周囲に理解してもらえない孤独感を抱える子どもも多くいます。

それに加えて保護者から「早く学校に行きなさい」などと言われると、子どものストレスは大きくなり、症状が悪化してしまうかもしれません。

子どもをサポートするためには、まず学校に行けない根本的な原因を理解し、つらい気持ちを受け止めることが大切です。

子どもの話を聞いたり、前向きな声かけをしたりするなど、優しくサポートしてみてください。

2.起床時のサポートをする

起立性調節障害がある子どもは、朝起きるのが難しい傾向にあります。保護者の方は、子どもが無理なく起き上がれるように起床時のサポートも行いましょう。

起床時に気をつけるとよいポイントは、以下の4つです。

- 無理やり起こさず、優しく起こすことを意識する

- カーテンを開けて日光を取り入れる

- 「ゆっくりで大丈夫だよ」と声をかける

- 必要であれば、体を起こすサポートをする

急に起き上がったり、立ち上がったりすると、吐き気やめまいを引き起こす可能性があります。時間がかかったとしても、体調を見ながらゆっくりと起きることが大切です。

3.生活リズムや食事のバランスを整える

起立性調節障害の症状改善を目指すうえでは、生活リズムを整え、栄養バランスの良い食事を取ることも意識しましょう。

体に必要な栄養素をバランスよく取り入れ、起立性調節障害の原因となる自律神経を整えることで、症状の改善が期待できます。

また、起立性調節障害の改善には、水分や塩分を多めに取ることも重要だといわれています。医師に相談しながら、水分や塩分の摂取量も調整してみましょう。

4.学校と連携して受け入れ体制をつくる

起立性調節障害の子どもは、毎日の登校が難しくなることで「学校に行きづらい」と感じている可能性があります。

そのため、体調が回復して登校した際に安心して過ごせるよう、学校の理解を得て受け入れ体制をつくり、必要な配慮を行ってもらいましょう。

学校と連携して受け入れ体制をつくるためには、以下の内容を学級担任や養護教諭と共有することが大切です。

- 今出ている症状

- 学校で症状が出やすい場面

- 今後の治療方針

- 登校時の配慮事項

進路や学習に関する相談もしておくと、授業の進捗を共有してくれたり、家庭学習のアドバイスをもらえたりする場合があります。

本人の希望を尊重したうえで必要な配慮をしてもらうと、登校時の心理的負担やストレスが減り、安心できる環境で勉強に取り組めるでしょう。

5.悩みや不安があるときは医療機関に相談する

起立性調節障害の症状には波があるため、どのようにサポートすべきか悩む場面も多いと思われます。

気持ちに余裕がなくなると、つい叱ったり責めたりして親子関係がうまくいかなくなることもあるかもしれません。

子どもを適切にサポートするためには、悩みや不安が大きくなる前に医療機関に相談し、専門的な視点からのアドバイスを受けることも大切です。

治療には時間がかかるとわかっていても、子どもが朝起きられず体調も優れない状況が続くと、どうしても不安や焦りが大きくなるものです。

だからといって、保護者の方がすべての責任を負う必要はありません。

迷ったときは医師に相談し、適切な対処法を教えてもらうことで、病気と冷静に向き合いながら回復を目指せます。

できることから焦らず取り組むと◎

起立性調節障害の治療は、目に見える効果がすぐに現れるものではありません。

病気と上手に付き合いながら回復を目指すには、治療の効果が出るまでに時間がかかることを理解し、無理なくできる方法から焦らず取り組むことが大切です。

何をすると症状が楽になるのか、何に困っているのかを丁寧に聞き取りながら、子どもの体に合った適切なサポートを行いましょう。

起立性調節障害の子どもが自分に合ったペースで学習する方法

起立性調節障害になると「勉強に遅れが出るのでは」「志望校に合格できなくなるのでは」と不安になる方も多いはずです。

そこで、日中の活動が難しい起立性調節障害の子どもでも、自分のペースで目標達成に向けて無理なく勉強できる方法を紹介します。

具体的な学習方法は、以下の3つです。

- 体調が回復しやすい夕方以降に学習時間を設ける

- 塾や家庭教師を利用する

- 定時制高校や通信制高校に転校する

時間帯を工夫したり、学習環境を変えたりすることで、起立性調節障害と上手に付き合いながら勉強に取り組めます。

体調が回復しやすい夕方以降に学習時間を設ける

起立性調節障害の子どもは午前中の活動が難しい一方、夕方になると体調が回復しやすい傾向にあります。

そのため、自宅で勉強をする場合は、体調が安定しやすい夕方以降に学習時間を設けましょう。

体調が安定していれば、高い集中力を維持して勉強に取り組みやすく、効率的に学習内容を定着させることができます。

「学校には行けなかったけれど、しっかり勉強できた」という経験が自信につながり、学習面での不安や悩みも軽減されるでしょう。

ただし、夜遅くまで勉強すると自律神経が乱れやすくなり、朝の起床が困難になる可能性があります。そのため、まずは規則正しい生活を送ることを優先しましょう。

そのうえで無理のない範囲で学習時間を設定することで、登校が難しい状態でも、勉強の遅れを少しずつ取り戻せます。

トライのオンライン個別指導塾は柔軟なスケジュール設定で体調に合わせた受講が可能

参照:不登校サポートコース | トライのオンライン個別指導塾

トライのオンライン個別指導塾では、柔軟なスケジュール設定が可能なため、お子さまの体調に合わせて無理なく勉強に取り組めます。

教師が完全マンツーマンで授業を行うため、欠席したからといって勉強に遅れが生じる心配もありません。

オンラインであっても、つまずきやすい箇所や思考の癖を教師が丁寧に見取るため、学習内容の効率的な定着が可能です。

学校で授業を受けられていない単元についても、お子さまが納得できるまで丁寧に指導することで、学習面の悩みや不安を解消します。

塾や家庭教師を利用する

自宅で勉強に取り組むと、わからないことがあってもその場で質問できる人がいないため、学習内容を定着させるのに時間がかかるでしょう。

そこで、効率良く勉強を進めるには、子どもの学力や学習ペースに合った指導をしてくれる塾や家庭教師の利用がおすすめです。

塾や家庭教師には、それぞれ以下のメリットがあります。

| 塾 | ・夕方以降に開講している塾が多く授業に参加しやすい ・同じ学年の仲間と交流できる ・受験に向けて効率的に学習を進められる |

| 家庭教師 | ・マンツーマンの丁寧な指導を受けられる ・疑問や不明点があってもすぐに質問して解消できる ・自分だけのカリキュラムで勉強を進められる |

塾や家庭教師を利用する目的を整理し、子どもの体調に合わせて無理なく勉強を続けられるサービスを選びましょう。

塾や家庭教師の選び方については、以下の記事を参考にしてみてください。

家庭教師のトライでは、起立性調節障害のお子さまが安心して勉強の遅れを取り戻し、志望校合格も目指せるよう、オーダーメイドのカリキュラムと完全マンツーマン授業で徹底サポートします。

「学校の授業にしっかりついていきたい」「進学の夢を諦めたくない」という方は、家庭教師のトライにお気軽にご相談ください。

\家庭教師のトライについて詳しくみる!/

定時制高校や通信制高校に転校する

高校生であれば、定時制高校や通信制高校に転校することで「学校に行きたくても行けない」状況から抜け出し、無理なく卒業を目指せます。

定時制高校と通信制高校の特徴は、以下のとおりです。

| 定時制高校 | ・夜間に通学できる学校が多い ・一日の授業時間が短い ・毎日登校しなければならない ・学年制だと卒業まで4年かかる |

| 通信制高校 | ・自宅でレポートやテストに取り組む学習スタイル ・規定の単位数を修得すれば3年で卒業できる ・定期的に「スクーリング」と呼ばれる登校日がある ・午後の時間帯を選んで登校できる場合もある |

「夜間であれば毎日通えそう」「学校でいろいろな人と関わりたい」という方には、定時制高校への転校がおすすめです。

「毎日の登校には不安がある」「自分のペースで勉強したい」という方は、通信制高校を検討してみてください。

ただし、同級生と同じタイミングで卒業するためには、転校のタイミングに気をつける必要があります。

次の記事では、通信制高校に転校する際の注意点を詳しく解説しています。定時制高校に転校する場合にも役立つ情報が満載のため、ぜひ参考にしてください。

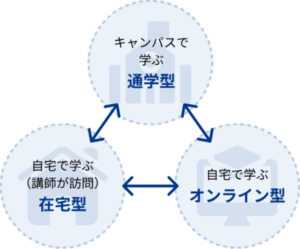

トライ式高等学院では状況や目標に合わせて受講スタイルをいつでも変更可能

参照:通信制高校で大学進学|通信制高校・サポート校のトライ式高等学院

トライ式高等学院とは、お子さまが3年で高校を卒業できるよう、学習面・精神面を支える通信制高校サポート校です。

キャンパスで学ぶ「通学型」、自宅に講師が訪問して学ぶ「在宅型」、オンラインで学ぶ「オンライン型」の3種類の受講スタイルがあり、状況に応じていつでも変更可能です。

いつでも転・編入学を受け付けているほか、在籍する生徒の7割程度が転・編入学の生徒なため、キャンパスの雰囲気にも馴染みやすく安心です。

お子さまにとって最適な学習環境を整えることで、学力や自信を取り戻し、将来の目標達成に向けて最短ルートでの卒業、志望校合格へと導きます。

まとめ

本記事では、起立性調節障害の概要や保護者の方が子どもにできるサポート、子どものペースで取り組める学習方法を解説しました。

起立性調節障害であっても、必ずしも不登校になるとは限りません。ただし、少しでも早く症状を改善し、元の生活を取り戻すためには、保護者の方の適切なサポートが必要です。

子どもをサポートする際のポイントは、保護者の方が病気についてよく理解し、子どもの気持ちに寄り添いながら焦らず治療に取り組むことです。

体調に合わせて無理なく学習できる方法も見つければ、登校が難しくても勉強の遅れを少しずつ取り戻せるでしょう。

落ち着いた気持ちで病気と向き合えると、ストレスや負担が軽減し、症状の緩和も期待できます。

ぜひ本記事を参考に、起立性調節障害と上手に付き合って症状の改善を目指してください。